CENTRE NATIONAL D'ETUDES SPATIALES

Groupe d'Etudes des Phénomènes Aérospatiaux Non-identifiés

|

Toulouse, le 26 octobre 1981 |

NOTE TECHNIQUE

N° 8

Enquête GEPAN n° 79/06

Table des matières

CHAPITRE 1 : PREMIERS ÉLÉMENTS D'ENQUETE

CHAPITRE 2 : ANALYSE DES DISCOURS ET COMPORTEMENTS DES TÉMOINS

CHAPITRE 3 : DESCRIPTION DU PHÉNOMÈNE D'APRÈS UNE ÉTUDE CRITIQUE DES TÉMOIGNAGES DE ROSINE ET LUCILLE

CHAPITRE 4 : ÉTUDE DE LA TRACE

CHAPITRE 5 : DONNÉES COMPLÉMENTAIRES

CHAPITRE 6 : CONCLUSIONS

ANNEXE 1 : APPLICATION D'UN MODÈLE THÉORIQUE DE LA PERCEPTION

ANNEXE 2 : LES PROCÉDURES DE REPÉRAGE DIRECTIONNEL - DISCUSSION ET PROPOSITION DE RECHERCHE

ANNEXE 3 : RECONSTITUTION DU PHÉNOMÈNE FONDÉE SUR L'HYPOTHÈSE D'UN OBJET PHYSIQUE UNIQUE

ANNEXE 4 : EXPÉRIENCES SUR LES PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES D'UN TISSU HERBEUX

CHAPITRE 4

ETUDE DE LA TRACE

( J. J. Velasco )

Sommaire :

- Description de l'environnement

- Description du quadrillage

- Description visuelle de la trace

- Mesures physiques du sol et des prélèvements

- Prélèvement d'échantillons

- Résultats des analyses sur trace

- Synthèse de l'analyse de la trace

Rappelons brièvement que la trace formée par des herbes couchées a été remarquée pour la première fois par le gendarme Simon, le mardi 27 novembre 79, vers 18 h 45 ( cf. Chapitre 1 : Présentation du cas ). Prévenue le lendemain 18 novembre, vers 16 h 30, l'équipe du GEPAN se rend sur les lieux le soir même et entreprend l'examen et l'analyse de la trace et de son environnement le 29 novembre à partir de 9 h 15. Entre temps, la Gendarmerie de V1 avait assuré une protection des traces à l'aide d'un cordon matérialisé et procédé à des prises de vue photographique.

La procédure suivie par le GEPAN pour l'analyse de cette trace fut rigoureusement identique à celle définie et mise en oeuvre au cours de simulations antérieures à partir des recommandations de M. Dunglas de l'IGREEF. A savoir :

description des conditions locales, environnement, nature du terrain, etc...

repérage des traces, descriptions, formes, dimensions, etc...

traçage du quadrillage,

mesures physiques,

prélèvements des échantillons et analyses.

1. - DESCRIPTION DE L'ENVIRONNEMENT

1.1. - Situation géographique des lieux

-

Environnement régional

Cette trace est située dans une région quaternaire formée d'alluvions fluviales placée entre deux zones plus anciennes : secondaire à l'est ( jurassique inférieur ) et primaire à l'ouest ( carbonifère associé à des roches magmatiques métamorphiques ).

-

Environnement local

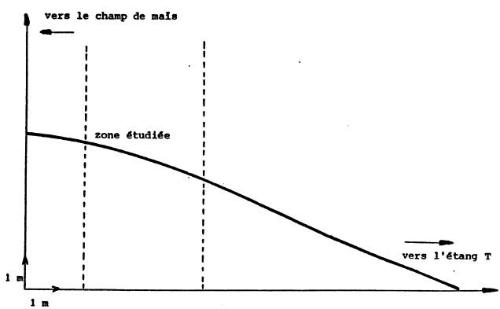

La zone de la trace physique est précisément localisée sur le croquis 1.2. La trace se trouve sur une parcelle en friche fortement pentue ( 16 à 20° ) en bordure d'un champ cultivé de maïs ( croquis 4.1 ).

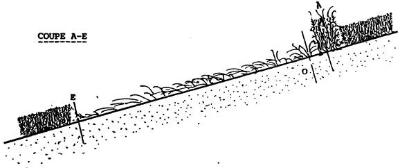

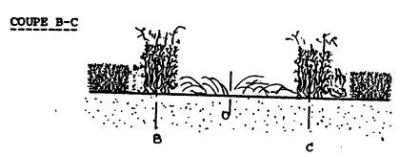

FIGURE 4.1. : COUPE VERTICALE DE LA PENTE DU TERRAIN

Le chemin départemental CD 1 est distant de la zone des traces de 75 m. Le point d'observation de Rosine est à 175 m de l'étang T. Un chemin rural relie l'étang au chemin départemental en bordure du champ de maïs. L'étang T est nettement situé en contrebas du champ cultivé ( 60 m environ ). Le versant opposé à la friche en bordure de l'étang, est totalement couvert de bois sur une déclivité de terrain extrêmement forte. La zone de la trace est complètement dégagée d'obstacles au niveau du sol dans un rayon de 40 m.

Une ligne électrique moyenne tension traverse en partie le champ de maïs. Une ligne électrique haute tension traverse le carrefour du chemin rural et du chemin départemental CD 1 ( croquis 1.2 ).

1.2. - Aspect du sol ( trace )

Deux zones distinctes sont visibles :

sur la partie plate de la zone, le sol est cultivé de mais récolté récemment :

des tiges et des fanes restent dans le champ,sur la partie à forte déclivité ( 16 a 20° ) le sol est en friche. La végétation présente est classée en trois catégories :

herbes diverses assez hautes ( 20 cm )

graminées sèches à hautes tiges ( 50 cm )

arbustes épineux ( aubépine ).

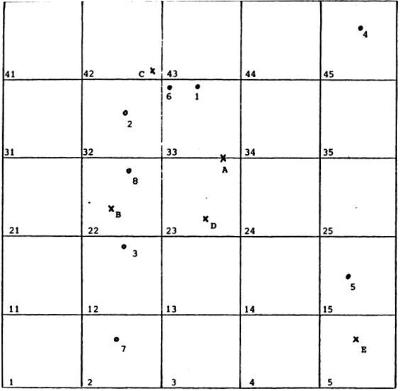

2. - DESCRIPTION DU QUADRILLAGE

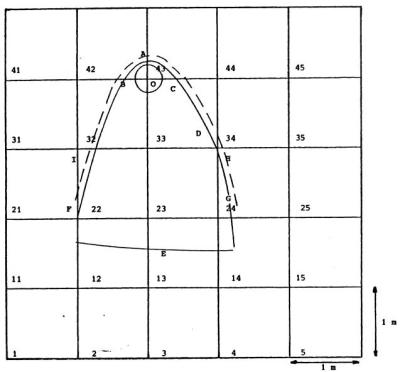

Ce quadrillage est similaire à ceux pratiqués en archéologie. Les carrés élémentaires ont un mètre de côté. Les points sont numérotés suivant les deux axes cartésiens c'est-à-dire désignés par les indices I et J ( I à voie ici de 1 à 6 et J de 1 à 5 ). Le carré ayant pour sommets IJ, ( I+1 ) J, I ( J+1 ) et ( I+1 ) ( J+1 ) est désigné comme étant le carré IJ.

3. - DESCRIPTION VISUELLE DE LA TRACE

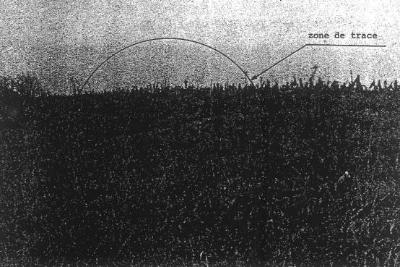

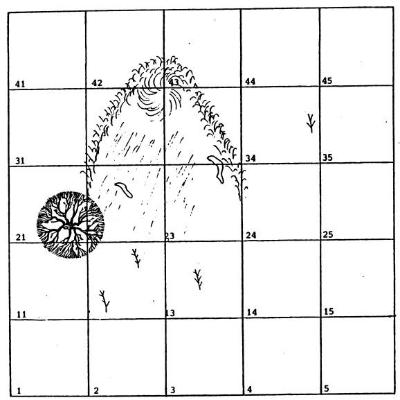

La trace se présente sous la forme d'herbes couchées suivant une géométrie ressemblant à une semelle de fer à repasser au sommet arrondi ( voir dessins ).

L'herbe plaquée ne comporte aucun aspect de brûlure ou de carbonisation ou de dégradation mécanique ( arrachement visible ). Il faut signaler seulement l'orientation commune de tous les brins plaqués du sommet vers la base direction N-S. Seuls restent dressées dans le bas de la zone, quelques tiges séchées de graminées saisonnières dont les feuilles et brindilles ont été complètement brossées sur la partie supérieure ( hauteur 50 cm ).

Les bords de la traces sont nettement marqués par la présence d'un cordon herbeux épais ( 10 cm ) plus prononcé vers le sommet ( cf. dessin 4.6. ). Vers la pointe de cette surface d'herbes couchées apparait un cercle dont la circonférence supérieure se confond avec le bord du sommet de la trace ( cf. dessin n°4.6. ). A l'intérieur de ce cercle, l'herbe couchée est orientée en spirale à partir du centre vers l'extérieur dans le sens des aiguilles d'une montre, en forme d'épi ( cf. figures 4.3. et 4.4. ).

Deux fanes de maïs issues du champ contigu sont présentes sur la surface de la trace.

FIGURE 4.2. : Vue générale :

FIGURE 4.3. : Vue rapprochée, vers l'étang :

FIGURE 4.4. : Herbes en spirale au sommet de la trace :

DESSIN N° 4.5. : Evaluation des dimensions de la trace

Echelle 3 / 100 ( côtes en cm )

A.E (maxi) 2,80 m

F.G (maxi) 1,80 m

A.O = 20 cm

O.B = 30 cm

O.C = 45 cm

D.H = 25 cm

Largeur du cordon environ 10 cm

DESSIN N° 4.6. : Zone de la trace Repérage des éléments particuliers

CASES :

2 : brin de plante saisonnière

13 : gros brin de plante saisonnière

12 : brin de plante saisonnière + épis droit

11 : sol herbeux normal

22 : fane de maïs

23 et 33 : fane de maïs

21 : buisson d'aubépine, brin de plante saisonnière cassé à 30 cm du sol

22, 23, 32, 33, 42, 43 : surface de la trace

DESSIN N° 4.7. : Profil de la trace

( les dessins du tissu herbeux ont été schématisés pour accentuer les contrastes ).

Relevé de la pente sur la zone de trace :

La pente est exprimée en degré ( lecture directe sur instrument ) Tous les points où est mesurée la pente sont pris à la périphérie de la zone quadrillée. Des mesures supplémentaires ont été effectuées jusqu'à l'étang T.

Tableau des valeurs de pente :

| N° point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | 55 | 53 | 52 | 51 |

| Pente... | 24 | 28 | 22 | 17 | 20 | 21 | 21 | 19 | 15 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 11 |

| N° point | 41 | 31 | 21 | 11 | 3m | 6m | 9m | 12m | 15m | 19m | 30m |

| Pente... | 14 | 17 | 18 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 15 | 10 | 10 |

On trouvera sur le croquis 4.1., un profil en coupe du terrain.

4. - MESURES PHYSIQUES DU SOL ET DES PRÉLÈVEMENTS

La procédure appliquée pour effectuer les mesures physiques et les prélèvements des traces est rigoureusement celle qui nous a été indiquée par le laboratoire de pédologie de l'IGREEF dirigé par M. Dunglas.

Cette procédure consiste à mesurer et relever une quantité d'échantillons ( maniés ou remaniés ) d'un sol de manière à fournir par analyse, des renseignements concernant une modification du milieu ( sol ) après occurence d'un événement.

L'interaction physique prend essentiellement deux formes :

mécanique ( qui implique une déformation du sol ),

thermique ( qui indique la présence d'un échauffement ),

mais comporte d'autres types d'interactions possibles :

magnétiques,

par ionisation,

chimiques.

4 .1. - Mesure d'interaction à caractère magnétique

Les mesures ont été réalisées avant quadrillage de la zone de la trace, dans un rayon de 10 m autour de celle-ci sur le sommet de la trace. Aucune variation particulière n'a été enregistrée.

4.2. - Mesure de rayonnement ionisant

Le même principe de mesure de l'interaction a été appliqué sur la zone concernée. Le GEPAN ne disposant pas à l'époque d'un compteur de radio-activité, type GEIGER ou autre, il a été demandé à la Gendarmerie de lui procurer cet instrument. Le compteur fourni par la brigade locale était du type détecteur de contamination de marque CSF ( mesure du seuil de radioactivité ). Notons au passage que cette brigade, pour raison de sécurité civile, dispose de ce type d'instrument car la région possède des centrales nucléaires dans un rayon de 10 km.

Mesure : sur la gamme la plus sensible, 10 mr/h, pas de variation constatée en balayant un cercle de 10 m de rayon autour de la zone ainsi qu'au sommet de la trace.

4.3. - Interaction mécanique ( physique )

-

Mesure de l'élasticité du sol

But :

Sous l'effet d'un poids, le sol s'enfonce, se tasse jusqu'à une limite correspondant à l'égalité entre l'action motrice et la réaction du terrain. On peut dire en première approximation qu'il y a égalité entre la force portante du terrain et le poids de l'objet. Dans le cas présent, il n'y a pas d'empreinte apparente. Nous avons cependant relevé les mesures de consistance du sol.Principe de mesure :

Identique à tous les prélèvements et mesures physiques à savoir la prise de point sur la zone de trace et en dehors de celle-ci, à l'aide d'un pénétromètre.Indication de zone Valeur de la résistance à

l'empreinte ( en kg/cm2 )Case 1 0,25 Case 22 0,8 Case 33 ( bord gauche inférieur ) 0,25 Case 33 ( bord gauche supérieur 10 cm ) 0,25 Case 33 ( milieu - côté haut ) 1,1 Case 33 ( bord gauche supérieur ) 0,7 Case 43 ( milieu ) 0,6 Case 42 ( bord inférieur 10 cm ) 0,8 Interprétation :

Le sol présente une consistance molle relativement homogène dans la zone de trace et en dehors. Valeur moyenne 0,56. -

Mesure de la résistance au cisaillement

But :

Mesure de la résistance au cisaillement pur sous charge nulle. Le scissomètre de poche a été utilisé en calibre CL 100 permettant de faire une lecture jusqu'à une valeur de 1 kg/cm2 de couple de cisaillement.Utilisation :

Un adaptateur est disponible selon la cohérence des sols. Dans le cas présent, l'adaptateur d'origine CL 100 a été utilisé. Une abaque permet de passer de la lecture d'une valeur quelconque â son interprétation physique évaluée en kg/cm2.Identification de la zone Lecture Valeur réelle Case 1 ( bord supérieur gauche ) 4 0,44 kg/cm2 Case 5 ( bord supérieur gauche ) 5 0,56 kg/cm2 Case 44 ( bord inférieur - milieu ) 4,5 0,49 kg/cm2 Case 33 ( côté supérieur - milieu ) 4,5 0,49 kg/cm2 Case 22 ( côté supérieur - gauche ) 5 0,56 kg/cm2 Interprétation : Les mesures révèlent une bonne homogénéité de valeur moyenne de 0,50 kg/cm2. L'ensemble de ces mesures ne met en évidence aucune action mécanique sur le sol.

5. - PRELEVEMENT D'ÉCHANTILLONS

Deux types de prélèvements sont nécessaires pour procéder aux analyses permettant de mieux cerner la nature des perturbations subies par le sol.

5.1. - Prélèvements remaniés ( en vrac )

Ceux-ci sont utiles pour les essais suivants :

- teneur en eau,

- % de matière organique,

- texture granulomètrique,

- limite élastique, etc...

Ils peuvent servir aussi pour la détermination de variations dans le biotope en question ( essais chimiques et biochimiques ).

Dans le cas présent, la trace présente une assez grande homogénéité du milieu herbe, graminées, arbustes, fanes de maïs. Les prélèvements remaniés se sont donc limités au recueil suivant :

- herbe seule,

- herbe + terre ( découpe sur quelques cm d'épaisseur ),

- fane de maïs.

5.2. - Prélèvements non remaniés

Il s'agit de prélèvements non remaniés à partir de carottages ( technique de conservation d'un sol sans perturbation ) manuels.

Ce type de prélèvement est utile pour :

- mesure de densité apparente du sol,

- mesure des propriétés mécaniques,

- examens visuels au microscope ( optique, électronique ),

- mesures d'échauffement.

DESSIN N°4.8. : Position des prélèvements sur la zone

Carottes : maniés

Vrac : remaniés

o maniés X remaniés

|

A = fane de maïs B = fane de maïs C = découpe sur le centre du sommet de la trace D = découpe herbe + terre E = découpe herbe + terre |

6. - RESULTATS DES ANALYSES SUR TRACE

Le laboratoire chargé d'effectuer l'analyse des divers types d'échantillons proposés ( maniés et remaniés ) a pris possession de ces matériaux le lendemain du prélèvement.

6.1. - Résultat des analyses sur échantillon maniés ( carotte )

Aucune anomalie n'a été constatée entre les carottes sur trace et les carottes témoins.

Teneur en eau ( procédé classique chauffage à 110° et pesage ) :

Témoin = 31 % et trace = 29,5 % et 30 %.

6.2. - Résultat des analyses sur échantillons remaniés ( vrac )

L'analyse visuelle au microscope électronique des fanes de maïs à divers grossissements n'a mis en évidence aucune modification structurelle si ce n'est un début de décomposition du végétal tout-à-fait normal par ailleurs.

En outre, les résultats fournis par le laboratoire sont les suivants :

ils ne contiennent pas d'hydrocarbures,

presque tous contiennent des teneurs normales en Fe, P, Si, B, Mu, Mg, Pb, Al, Cu, Na,

-

exceptions :

- 10 ppm de Ni dans échantillon 6

- absence de B et Pb dans échantillon 4

- mais présence dans l'échantillon 5

- Fe, P, Si, B, Pb, Al sont moins concentrés ( 1/2 ) dans l'échantillon 4 que dans les autres,

conclusion : Il n'y a là rien que de très normal.

7. - SYNTHESE DE L'ANALYSE DE LA TRACE

Compte tenu des analyses présentées ci-dessus, nous pouvons dégager les caractéristiques suivantes :

la trace est sur une zone pentue ( 16° ) orientée dans la plus grande dimension selon la ligne de plus grande pente,

il n'y a pas d'empreinte remarquable autour, si ce n'est des empreintes de pas, peut-être attribuables aux premières personnes venues constater la trace,

la trace se présente sous forme d'herbes couchées dans le sens de la pente. Ces herbes restent couchées pendant au moins 36 h*. La seule autre caractéristique est l'absence de brindilles et autres éléments de faible poids dans la partie supérieure, la où les herbes sont couchées en spirale circulaire, comme sous l'effet d'un tourbillon,

il n'y a aucun effet mécanique décelable dans le sol, ni aucune preuve d'effet thermique, magnétique, radioactif, chimique ni biochimique dans les herbes ou sur le sol, en comparaison avec les alentours de la trace.

* A notre connaissance, il n'y a aucune étude précise sur l'effet mécanique

d'une masse posée sur des herbes.

Le GEPAN a essayé de procéder à quelques expériences pouvant conduire à une appréciation, au moins qualitative,

dans ce domaine. Ces expériences sont décrites en Annexe 4.

© CNES