CENTRE NATIONAL D'ETUDES SPATIALES

Groupe d'Etudes des Phénomènes Aérospatiaux Non-identifiés

|

Toulouse, le 26 octobre 1981 |

NOTE TECHNIQUE

N° 8

Enquête GEPAN n° 79/06

Table des matières

CHAPITRE 1 : PREMIERS ÉLÉMENTS D'ENQUETE

CHAPITRE 2 : ANALYSE DES DISCOURS ET COMPORTEMENTS DES TÉMOINS

CHAPITRE 3 : DESCRIPTION DU PHÉNOMÈNE D'APRÈS UNE ÉTUDE CRITIQUE DES TÉMOIGNAGES DE ROSINE ET LUCILLE

CHAPITRE 4 : ÉTUDE DE LA TRACE

CHAPITRE 5 : DONNÉES COMPLÉMENTAIRES

CHAPITRE 6 : CONCLUSIONS

ANNEXE 1 : APPLICATION D'UN MODÈLE THÉORIQUE DE LA PERCEPTION

ANNEXE 2 : LES PROCÉDURES DE REPÉRAGE DIRECTIONNEL - DISCUSSION ET PROPOSITION DE RECHERCHE

ANNEXE 3 : RECONSTITUTION DU PHÉNOMÈNE FONDÉE SUR L'HYPOTHÈSE D'UN OBJET PHYSIQUE UNIQUE

ANNEXE 4 : EXPÉRIENCES SUR LES PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES D'UN TISSU HERBEUX

CHAPITRE 3

DESCRIPTION DU PHÉNOMÈNE D'APRÈS UNE ÉTUDE CRITIQUE DES TÉMOIGNAGES DE ROSINE ET LUCILE

( Jean-Pierre ROSPARS )

Sommaire :

- Introduction

- Description des lieux de l'observation

- Chronologie des événements

- Sites et azimuts du phénomène

- Formes et couleurs

- Dimensions angulaires

- Sons

- Description de l'objet secondaire ( silhouette lumineuse )

- Conclusions

1. - INTRODUCTION

Le soir du 27 novembre 1979, Rosine, 13 ans, puis Lucille, 54 ans, observaient selon leurs dires un phénomène insolite à proximité de leur domicile. En quoi consiste cette observation ? Qu'ont elles perçu ou cru percevoir ? Telles sont les questions auxquelles je m'attacherai dans ce chapitre en tentant de décrire avec précision les perceptions de témoins en tant que telles sans faire référence systématique au phénomène allégué qui serait à l'origine des perceptions. Les discussions qui y sont développées portent donc essentiellement sur les aspects méthodologiques et psychologiques du recueil et de l'interprétation des données géométriques, chronologiques, auditives... relatives à cette expérience insolite.

Cette étude a été volontairement limitée aux deux témoins cités. En effet, bien qu'ayant découvert d'autres témoins en janvier 1981, il ne m'a pas été possible de les interroger directement.

Dans un second chapitre, en annexe, je m'interrogerai sur le stimulus à l'origine des perceptions. Je quitterai alors le domaine relativement objectif mais un peu aride d'une description purement phénoménologique pour le domaine plus conjectural des reconstructions théoriques. Je veillerai cependant à conserver à ces développements le plus de rigueur possible en me limitant à une interprétation géométrique du phénomène dans le droit fil du présent chapitre. Pour cette raison, ces deux chapitres, consacrés l'un au recueil des données, l'autre à leur utilisation concrète, sont tout à fait complémentaires et s'éclairent l'un l'autre.

Les documents utilisés pour rédiger cette étude sont :

le télex envoyé par la brigade de gendarmerie et reçu au GEPAN le 28 novembre 1979,

le procès-verbal de gendarmerie ( décembre 1979 ),

les enregistrements sur bande magnétique effectués le jeudi 23 novembre 1979 par Thérèse Aguado, Manuel Jimenez, Jean-Pierre Penot, Jean-Jacques Vélasco et l'auteur, auprès du gendarme Simon et du pompier Théo, premiers enquêteurs parvenus sur les lieux, d'une part, auprès de Rosine et Lucille d'autre part ; ainsi que les dessins de Rosine et les photographies des lieux obtenus à cette occasion,

les enregistrements effectués à nouveau le samedi 24 janvier 1981 par François Devreux et l'auteur ,auprès de Rosine, Lucille et les propriétaires de la ferme de l'étang T ; les résultats de tests proposés à Rosine ce même jour, ainsi que les mesures et photographies systématiques prises sur les lieux lors de cette mission.

Les propos des témoins rapportés ci-après sont extraits du procès-verbal de gendarmerie ( noté P.V. ) ou des transcriptions des enregistrements effectués par le GEPAN, et toujours accompagnés de la date où ils ont été tenus.

2. - DESCRIPTION DES LIEUX DE L'OBSERVATION

Au cours de son observation, le témoin principal, Rosine, s'est déplacée sur les terrains d'un ensemble de 3 habitations récentes, construites le long de l'ancien tracé d'un chemin départemental orienté Sud-Ouest / Nord-Est. La maison de Rosine, ( M2, fig. 5.1. ), la seconde à partir du Sud-Ouest, et séparée de la première ( M1 ), celle de Lucille, par un champ de maïs ( récolté à la date de l'observation ). Sur la centaine de mètres qui sépare M3 de M1, aucun obstacle notable ne gène les déplacements si ce n'est une simple clôture de fil, aisément franchissable, entre le champ de maïs et la propriété M1.

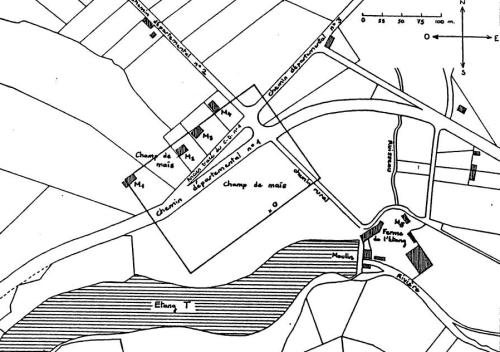

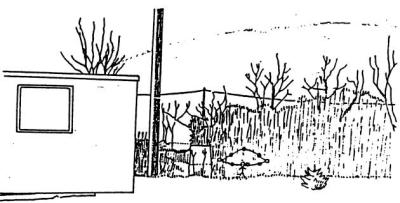

De la maison de Rosine ( 250 m d'altitude environ ), en direction du Sud-Est, le regard découvre successivement une pelouse, l'ancien chemin ( aujourd'hui une impasse qui ne sert plus qu'à la déserte de M2 et M1 ), une haie discontinue de feuillus, un triangle de terre inculte, la nouvelle route, et de l'autre côté un grand champ de maïs de forme triangulaire. Au Sud, la surface horizontale du champ ( 240 m d'altitude environ ) fait place à une soudaine déclivité, en friche au moment de l'observation, qui s'achève au bord d'un étang allongé suivant une direction approximativement Est-Ouest. C'est au niveau de la rupture de pente entre le champ de maïs et la friche qu'a été découverte la trace étudiée par ailleurs ( notée O, fig. 3.1. ). A l'extrémité Est de l'étang, se trouve un moulin désaffecté ( altitude 220 m ) et une ferme, dont l'un des bâtiments ( M6, fig. 3.1. ) joue, comme on le verra un rôle dans l'observation.

Au Sud-Est et au Sud l'horizon est constitué par une colline boisée qui domine l'étang ( sommet : 257 m ). Au Nord-Est par contre un massif montagneux ferme l'horizon. Ce massif, orienté NO-SE, est éloigné d'une dizaine de km et culmine à 1219 m.

FIGURE 3.1. - PLAN D'ENSEMBLE DES LIEUX :

L'encart est représenté à la plus petite échelle sur la figure 3.2.

M1 à M4 : maisons d'habitation, M6 : bâtiment de ferme, O : trace

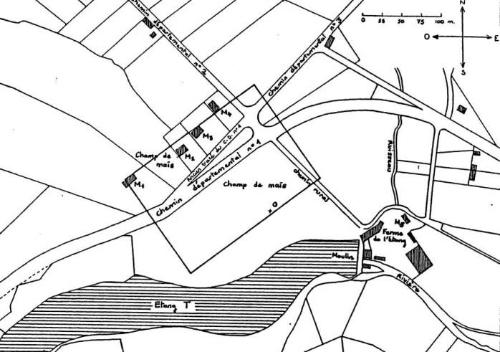

FIGURE 3.2. : PLAN DE DETAIL :

P1 à P4 : Points d'observation remarquables

A : Ligne électrique haute tension ( 63 kV )

B : Ligne électrique moyenne tension

C, T : Lignes électriques basse tension

S, U, V : Lignes téléphoniques

F : Haie d'arbustes

G : Haie d'arbres

3. - CHRONOLOGIE DES EVENEMENTS

3.1. - Etude qualitative

L'évolution du phénomène et les déplacements du témoin principal permettent de distinguer 5 phases successives : 3 phases d'observation de brèves durées sont séparées par 2 phases d'inobservation ou d'observation incomplète de durée plus longue.

PHASE 1 : Rosine observe le phénomène, en l'air et mobile, à travers la fenêtre de la cuisine où elle joue ( maison M2, fig. 3.1. et point P1, fig. 3.2. ).

PHASE 2 : Elle se lève très rapidement, prend son petit frère dans les bras, sort de la cuisine dans le couloir d'entrée, ouvre la porte qui donne sur l'escalier menant au sous-sol, le descend, traverse le garage et sort de la maison. Durant tout ce temps, elle cesse de voir le phénomène.

PHASE 3 : Sans s'arrêter, elle court sur la voie d'accès au garage de sa maison, puis sur le perron situé devant la maison M3 ( cf. parcours fléché, fig. 3.2. ). Il semble que dés sa sortie du garage elle ait pu voir le phénomène, apparemment au sol et immobile ( "- Q : Tu l'as regardé dès que tu es sortie du garage ? - R : oui, j'ai vu les lampes qui éclairaient". GEPAN, 29 novembre 1979 ).

Elle s'arrête brièvement une première fois sur une marche qui sépare le perron dallé de la pelouse voisine pour mieux observer ( point P2, fig. 3.2. ). Puis elle se déplace encore de quelques mètres jusqu'au portique d'une balançoire installée sur la pelouse ( point P'3 ou P3, fig. 3.2. ). "Pendant ce déplacement, dit-elle, je voyais toujours l'engin" ( P.V., 2 décembre 1979 ). Là, elle s'arrête une seconde fois et voit un "personnage" près du phénomène sonore et lumineux. Puis elle s'avance encore pour trouver refuge dans la maison M4 mais constate qu'elle n'est pas éclairée et qu'il n'y a donc personne.

PHASE 4 : Elle prend peur et revient sur ses pas, toujours courant, son petit frère dans les bras. Au lieu de revenir chez elle, elle se dirige. vers la maison M1. Elle passe donc derrière sa maison, traverse le champ de maïs ( coupé ), franchit les fils de clôture qui le sépare de la propriété voisine. Encore quelques mètres de pelouse à franchir et elle frappe à la vitre de la cuisine de Lucile. Durant le trajet, elle entend toujours le bruit. "De temps en temps, raconte-t-elle, je regardais vers l'engin, je le voyais un peu, mais je voyais surtout la lumière. Le bonhomme, je ne le voyais plus" ( P.V., 2 décembre 1971 ).

PHASE 5 : Elle voit une dernière fois le phénomène ( point P4, fig. 3.2. ) puis Lucile la fait entrer. Voyant sa panique, cette dernière prend peur à son tour. Elle revient à la fenêtre pour fermer le seul volet ouvert et observe à son tour la lumière. La suite des événements ne concerne plus l'observation proprement dite.

3.2. - Etude Quantitative

Les déplacements de Rosine ont été chronométrés le 29 novembre 1979 au cours d'une reconstitution opérée vers 17 H 30, donc dans les mêmes conditions d'éclairement à peu près ; le témoin tenait également son petit frère dans les bras.

TABLEAU 1 : Chronométrages

| PHASE | EVENEMENT | TEMPS EN SECONDES |

| 1 | Début de l'observation (P1) | 0 |

| 2 | Sortie du garage | 30 |

| 3 | Arrivée au portique (P3) | 45 |

| Départ du portique | 48 | |

| 4 | Passage au coin de la maison M2 | 60 |

| Début du champ de maïs | 75 | |

| Fin du champ de maïs (clôture) | 100 | |

| Fin de franchissement de la clôture | 105 | |

| Arrivée à la maison M1 | 120 | |

| 5 | Fin de l'observation | - |

Cette reconstitution s'écarte sur certains points de détail de son récit dans la mesure où elle n'a pas perdu ses pantoufles et surtout ne s'est pas arrêtée en P2. La durée d'observation au portique ( P3 ), évaluée à 3 secondes, est cohérente avec celle ( environ 2 secondes ) qu'elle nous a donnée auparavant lors de l'entretien. La durée d'observation sur la marche P2 étant probablement du même ordre de grandeur, et l'observation de Lucille ayant également été de très courte durée ( "ça a été tellement vite fait, le temps de fermer le volet, c'est tout". GEPAN, 20 nov. 79 ), il s'avère donc que la durée totale d'observation du phénomène dans des conditions de vision nette n'excède pas quelques secondes. La plus grande partie des 2 mn – 2 mn 30 qu'a duré l'ensemble des événements est constituée de phases de non vision ou de vision imparfaite, le phénomène étant masqué par des obstacles et perçu de façon plus ou moins marginale. Par contre la perception auditive du phénomène semble avoir été plus continue.

4. - SITES ET AZIMUTS DU PHÉNOMÈNE

4.1. - Analyse des déclarations des témoins

Les directions d'observation peuvent être déterminées en 4 points remarquables : la cuisine de la maison de Rosine P1, la marche P2, le portique P3 et la cuisine de la maison de Lucille P4 ( fig. 3.2. ).

-

Observation à partir de P1 :

Le point P1 est connu avec précision : Rosine était assise à terre adossée aux meubles de cuisine situés contre le mur SE-NO de la maison M2, et de cette position a vu le phénomène aérien approximativement vers l'Est à travers la fenêtre.

Pour déterminer cette direction avec plus de précision, nous avons demandé au témoin de dessiner le phénomène sur des reproductions du paysage.

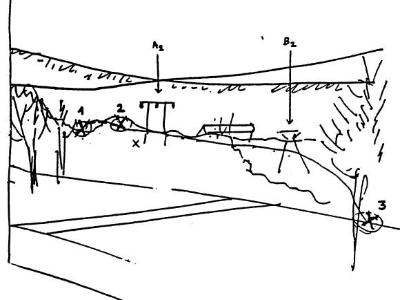

Le premier dessin ( fig. 3.3. ) a été fait le 29 novembre 1979, lors du premier entretien. Rosine a été priée d'indiquer sur ce croquis à main levée ( inspirée d'une photo prise au Polaroïd à partir de P1 ) la position du phénomène lorsqu'elle l'a vu la première fois puis sa trajectoire ultérieure. Elle a dessiné d'abord le point situé à gauche ( n°1, apparition ), puis au bout d'une trajectoire descendante, le point à droite ( n°3, arrêt ). Elle nous a ensuite fait comprendre qu'elle n'avait pas observé cette partie de la trajectoire et il en est résulté le point moyen ( n°2, disparition en fin de phase 1 ).

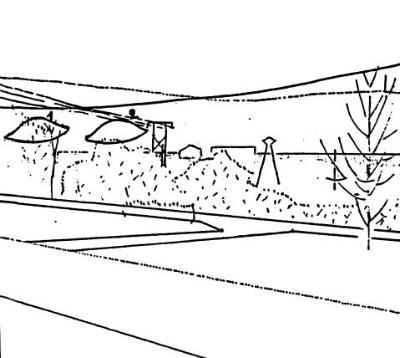

Le second dessin ( fig. 3.4. ) a été fait le 24 janvier 1981 lors du second entretien. Le schéma proposé à Rosine résulte là encore de la photo Polaroïd précédemment utilisée mais en est une reproduction à l'échelle. Les points d'apparition et de disparition sont sensiblement les mimes sur les deux dessins dont l'accord qualitatif est excellent. L'azimut de disparition est exactement le même dans les deux cas, légèrement à gauche du pylône A2. Par contre, l'azimut d'apparition est placé plus prés du bord vertical de la fenêtre sur le second croquis que sur le premier. Ces indications peuvent être quantifiées en reportant les points fournis par Rosine sur une photographie du paysage prise de P1, à l'aide d'un objectif de focale f = 28 mm dont le négatif ( 24 x 36 mm ) a été agrandi 5 fois, type d'épreuve que nous appellerons ici "normalisé". Sur une telle épreuve ( fig. 3.5 ) le point de disparition doit être placé à 5 ou 6 mm à gauche du montant gauche du pylône A2 et le segment de trajectoire observé mesure 11 mm d'après le premier dessin de Rosine et 13,5 mm d'après son second dessin*. Il est alors facile de convertir ces données en valeur angulaire ( tableau 2 ) par la relation approchée ( valable au voisinage du centre de l'épreuve ) :

* Ces valeurs ont été calculées en remarquant que le segment de trajectoire est égal à la moitié de la distance entre l'arbre situé à gauche du point d'apparition et A2 ( fig. 3.3. ) ou entre le bord de la fenêtre et A2 ( fig. 3.4. ).

TABLEAU 2 : Longueur angulaire de la trajectoire et azimut de disparition

x alpha Longueur de la trajectoire

d'après fig. 3

d'après fig. 411 mm 4,5° 13,5 mm 5,5° Azimut de disparition

en réf. au pylône A25 mm 2,0° 6 mm 2,5° FIGURE 3.3. : TRAJECTOIRE DU PHENOMENE EN VOL DE P1 DESSINÉ PAR ROSINE LE 29 Novembre 1979

1 : point de début d'observation en vol

2 : point de fin d'observation en vol

3 : point d'arrêt ( non observé à partir de P1 ) A2 et B2 : pylônes électriquesDessin du paysage effectué à main levée par un enquêteur à comparer à la figure 3.5.

FIGURE 3.4. : POSITION ET DIMENSION DU PHÉNOMÈNE EN VOL VU DE P1 INDIQUÉES PAR ROSINE LE 24 JANVIER 1981

Dessin du paysage effectué d'après une photographie ( cf. fig. 3.5. ).

Rosine a choisi la silhouette n°3 de la figure 3.13.

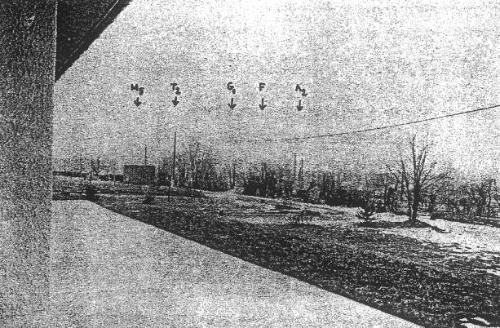

FIGURE 3.5. : Photographie prise de P1 ( maison de Rosine ) dans la direction d'observation du phénomène en vol

Le site d'observation est également à peu près le même sur les deux schémas. Il correspond à la hauteur angulaire de la haie F qui borde la voie d'accès aux maisons. La ligne d'horizon étant plus haute dans cette direction, le phénomène aurait été observé contre le paysage et non contre le ciel. Rosine nous a dit que le soir de l'observation, elle voyait le massif montagneux à l'horizon. Cette affirmation est pourtant contredite par les données météorologiques disponibles.

Sur le premier schéma ( fig. 3.3. ), le point de disparition est situé légèrement plus haut que le point d'apparition. Pourtant, dans ses descriptions verbales, Rosine a tenu la trajectoire pour nettement descendante "Quand il a passé déjà il baissait" ( GEPAN, 29 nov. 79 ) ; "La chose volait légèrement en oblique, c'est à dire qu'elle descendait vers la terre" ( P.V., 2 déc. 79 ). Cette contradiction lui ayant été signalée une fois son dessin achevé, Rosine s'est récriée et a voulu le modifier, semblant accorder ainsi plus de justesse à son propos qu'à son schéma.

-

Observation à partir de P2 :

Rosine n'a pas fait état de ce point d'observation lors de son audition le 29 novembre 1979. Par contre, elle le mentionne à la gendarmerie le 2 décembre :

".... je suis sortie avec mon petit frère et je suis partie vers une pierre qui se trouve à gauche de ma maison. Je suis montée sur cette pierre et j'ai aperçu la chose qui avait atterri" ( P.V. ). La position exacte de cette "pierre" n'est pas précisée.Lors de notre complément d'enquête du 24 janvier 1981, Rosine fait spontanément état de cet arrêt sur la pierre en nous la montrant et nous comprenons alors qu'il s'agit des marches séparant le perron dallé qui se trouve devant la maison M3 de la pelouse qui la borde.

A partir de ce point, elle aurait vu le phénomène immobile et au niveau du sol, à travers la haie F qui est relativement dense à cet endroit. Les troncs des arbustes peuvent servir de points de repère ce qui permet à Rosine de nous indiquer très précisément la direction d'observation : elle passe entre les troncs F5 et F6 ( fig. 3.6., reportés sur fig. 3.2. ).

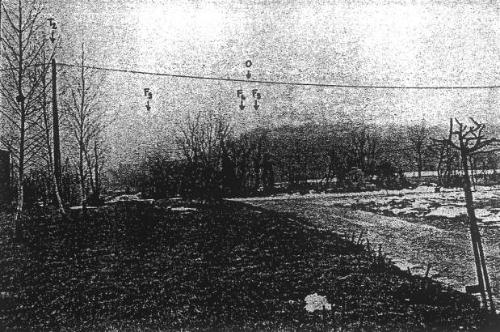

FIGURE 3.6. : Photographie prise de P2 ( marche de pierre ) dans la direction d'observation du phénomène au sol.

-

Observation à partir de P3 :

-

Déclarations de 1979 :

Lors de notre enquête du 24 novembre, nous demandons à Rosine de se placer à nouveau à l'endroit d'où elle a observé le phénomène à terre. Elle ne mentionne pas le point précédent ( P2 ) et s'immobilise à proximité immédiate du portique en un point que nous noterons P3 et dont nous discuterons l'emplacement exact ultérieurement. De ce point, elle situe le phénomène allégué entre le poteau téléphonique T2 ( à gauche ) et l'extrémité F9 de la haie F ( à droite ). De fait il existe en cet endroit une étroite ouverture qui permet d'observer sans obstacle le champ de maïs jusqu'à la rupture de pente où se trouve la trace O, trace invisible de P3 ( fig. 3.7. ).

FIGURE 3.7. : Photographie prise de P3 ( pied gauche du portique de la balançoire ) dans la direction d'observation du phénomène au sol.

Pour confronter de manière précise cette direction d'observation avec l'emplacement de la trace, un des enquêteurs se déplace à la lisière du champ de maïs. On demande alors à Rosine d'arrêter ce déplacement lorsque l'enquêteur se trouvera à l'emplacement du phénomène observé, procédure qui permet de ne pas fournir d'indications au témoin et qui lui évite de donner une simple réponse par oui ou par non toujours un peu ambiguë. Cette vérification a permis de constater une parfaite identité entre la direction d'observation alléguée et la direction de la trace puisque Rosine a donné le signal d'arrêt au moment précis où l'enquêteur passait devant celle-ci.

-

Déclarations de 1981 :

Lors de notre seconde visite au témoin, nous lui avons demandé d'indiquer la position du phénomène observé au sol sur un dessin reproduisant une photographie prise du portique dans la direction de la trace. A notre surprise, Rosine ne plaça pas le phénomène dans l'ouverture de la haie mais plus à droite dans une direction où la vue est masquée par la haie. ( fig. 3.15 ).

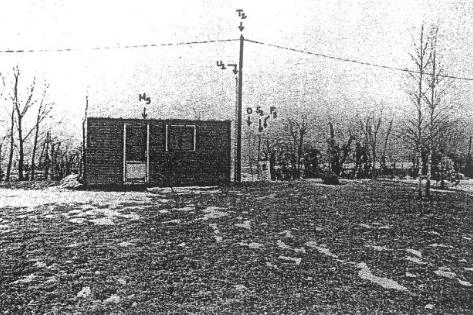

Devant ce résultat inattendu, nous avons effectué une reconstitution sur les lieux. Rosine a été se placer d'elle-même devant le portique, plus exactement ( et cette précision est importante comme nous le verrons ) devant le pied avant droit ( lorsqu'on regarde O ). Nous noterons ce point P3. Elle nous a alors indiqué le poteau téléphonique S2 ( situé de l'autre coté de la route ) et nous a dit que le phénomène n'était "pas tellement loin à droite de ce poteau". ( fig. 3.8., report de la direction sur fig. 3.2. ).

-

-

Observation à partir de P4 :

Déclarations de Rosine :

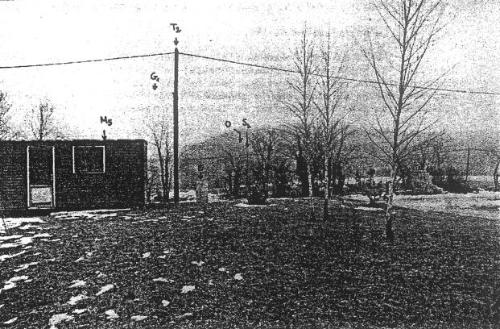

En 1979, Rosine a déclaré que, vu du perron de la maison de Lucille ( M1 ), le phénomène était "entre deux poteaux blancs", désignant ainsi les poteaux B3 et T4 ( fig. 3.9. ). Pour ne pas surcharger la figure 3.2., seule la bissectrice de l'angle B3 P4 T4 a été indiquée.

Déclarations de Lucille :

En 1979, Lucille précisait ainsi la position du phénomène :

"- R : Je l'ai vu entre ces deux poteaux. - Q : Quels poteaux ? parce qu'il y en a quatre là ! - R : Chez moi, il y a un poteau en ciment ( T4 ). De l'autre côté de la route, il y a un autre poteau en ciment ( R3 ). Alors entre ces deux poteaux, face là-bas à la maison ( ferme de l'étang ) - Q : Et c'était au sol ou en altitude. - R : c'était au sol." Les repères utilisés par Lucille sont donc les mêmes que ceux proposés par Rosine.Plus tard, à la nuit tombée, l'un des enquêteurs se tenait immobile sur la trace en tenant une torche électrique à hauteur de poitrine. Apercevant cette lumière, Lucille s'est écriée : "Ca recommence !", ce qui confirme la direction précédente. ( Voir Fig. 3.2. )

FIGURE 3.8. : Photographie prise de P'3 ( pied droit du portique de la balançoire ) dans la direction de la trace O.

FIGURE 3.9. : Photographie prise de P4 ( maison de Lucille ) dans la direction d'observation du phénomène au sol.

Interrogée à nouveau en 1981, Lucille répond qu'elle a observé le phénomène lumineux à mi-distance entre les poteaux S4 et T4 ( le point O est situé entre S4 et T4 mais plus près du premier que du second, cf. fig. 3.2. ).

4.2. - Discussion des données directionnelles

Les résultats précédents posent un certain nombre de problèmes quant à la position du phénomène au sol, à la nature de la lumière observée par Lucille, et quant à la précision et à la validité des déclarations de Rosine. Je ne discuterai pas ici le premier problème ( position du phénomène ) qui relève d'une reconstitution théorique, reconstitution qu'on trouvera à l'Annexe 3. Toutefois, pour faciliter l'exposé, j'admettrai que le phénomène au sol était en O, anticipant ainsi l'une des conclusions de cette reconstitution. Je ne discuterai pas non plus le problème de savoir quelles procédures Rosine utilise pour indiquer les directions convergeant approximativement en O. Il s'agit d'un thème de réflexion dont l'intérêt dépasse le cas présentement étudié et qui, pour cette raison, est développé dans l'Annexe 2. Je ne limiterai donc à un examen critique de la position exacte de Rosine au voisinage du portique et de la valeur probante de l'identité des directions fournies par Rosine et Lucille en P4.

4.2.1. Discussion des données fournies par Rosine

-

Détermination de la position du point P3 :

Quelle est la position exacte de P3 d'où Rosine déclarait en 1979 avoir observé le phénomène à travers une percée située entre le poteau T2 et la haie ? Peut-il se confondre avec le point P'3, au voisinage du pied droit du portique, qu'elle indiquait en 1981 ?

Quand, en 1981, Rosine s'arrête devant le pied avant droit du portique ( P'3 ), celui des deux enquêteurs ( JP.R. ) également présent lors de la reconstitution de 1979 ne marque aucune surprise : cela est conforme à son souvenir. Pour s'en assurer, il pose ultérieurement la question aux autres enquêteurs de 1979 : la seules personne présente qui conserve un souvenir précis des circonstances indique également un arrêt du témoin à proximité du pied droit. Il faudrait alors admettre que les indications fournies par le témoin en 1979 et 1981 sont contradictoires puisque du même point P'3 il donne 2 directions différentes, l'une correspondant à la trouée T2 F9 et l'autre passant nettement à droite de la première.

En fait, cette interprétation se heurte à une impossibilité géométrique pour deux raisons :

l'expérience très concrète de l'enquêteur en mouvement que Rosine a arrêté devant O ( cf. précédemment ) montre que le point P3, la trouée T2 F9 et la trace O sont alignés. Or P'3, la trouée T2 F9 et O ne le sont pas : les points d'observation P3 et P'3 sont donc nécessairement distincts. Cette condition d'alignement permet d'ailleurs de déterminer P3 qui doit se trouver au voisinage du pied gauche du portique ( fig. 3.2. ).

les documents photographiés de 1979 conduisent à la même conclusion. Ainsi le cliché pris le 28 novembre par la gendarmerie "de l'emplacement du témoin, en direction de l'emplacement présumé où se serait posé l'objet volant non identifié" montre que l'emplacement de la prise de vue, le boîtier de raccordement électrique E et le poteau S2 sont alignés : il s'ensuit, d'après le plan ( fig. 3.2. ) que la vue a été prise a proximité du pied gauche et certainement pas du droit. Le cliché pris le lendemain et indépendamment par le GEPAN indique un angle de prise de vue pratiquement identique. Concluons définitivement que P3 et P'3 sont distincts. Le premier étant voisin du pied droit du portique ( dans sa position de février 1981 ) et le second du pied gauche.

Dans ces conditions, force est d'admettre que notre mémoire est fautive, à moins bien entendu que le portique ait été déplacé dans l'intervalle Les propriétaires consultés répondent ironiquement qu'un tremblement de terre peut être... Quant à un déplacement accidentel ou progressif ( par utilisation de la balançoire ), il est exclu par le poids du portique et la rugosité de la surface enherbée. Cet oubli aurait été de faible conséquence si les repères utilisés avaient été plus éloignés. En l'occurrence, le poteau T2 est situé à 18 m seulement du portique si bien qu'une incertitude de 3 m devant ce dernier ( distance séparant les pieds ) correspond à une incertitude angulaire sur la direction de 10° environ, ce qui est tout à fait considérable pour une incertitude d'origine purement technique.

-

Détermination du point d'observation vrai :

Toute confusion de P3 et P'3 en raison d'insuffisances purement méthodologiques étant écartée, quel est des deux, le vrai point d'observation ?

Il ne fait guère de doute que le point d'observation P3 indiqué en 1979 est plus vraisemblable que P'3. En effet, un observateur se déplaçant parallèlement à la route se serait spontanément arrêté dans une position lui permettant de voir O à travers la percée entre la haie et l'abri du chantier et non en un endroit comme P'3 où la vue est obstruée.

La percée étant étroite, la zone d'où la visibilité vers O est dégagée, est également assez réduite et précisément située à proximité du pied gauche ( cf. fig. 3.2. ). La disposition des lieux n'autorise pas d'autres solutions à cause de la haie à droite et de l'abri à gauche. Cette circonstance favorable permet d'être raisonnablement certain que Rosine, si les événements se sont déroulés dans l'ensemble comme elle le prétend, n'a pu observer distinctement la source lumineuse qui l'intriguait en un autre endroit, tout au moins aux environs immédiats du portique.

Mais alors, si Rosine était bien en P3 et non en P'3, comment peut-elle malgré tout indiquer à partir de P'3, une direction aussi satisfaisante ? Cette difficulté spécifique introduit un problème plus général qu'il convient de se poser dans toute enquête : celui des procédures utilisées par un témoin, pour indiquer une direction d'observation. Ce problème est discuté dans l'annexe 2.

4.2.2. Discussion des données fournies par Lucille

La nature de la lumière observée par Lucille est incertaine. En effet, lorsque les gendarmes et les pompiers ont reçu l'appel téléphonique de Lucille le 27 novembre 1979, ils se sont rendus à la ferme de l'étang où ils sont arrivés vers 17 H 40. Ils n'ont alors rien vu d'anormal si ce n'est que le fermier avait allumé une grosse lampe qui aurait pu provoquer la méprise des témoins. Les gendarmes ont donc effectués une reconstitution. "Nous avons demandé à ces deux personnes, mentionnent-ils dans leur rapport, si la lueur aperçue le soir du 27novembre 1979 correspondait à la lueur émise par le projecteur ( ... ) Ces deux personnes nous ont répondu par la négative".

Cette simple dénégation n'étant pas suffisante pour repousser l'hypothèse d'une mésinterprétation, nous avons demandé à ce que le projecteur soit de nouveau mis en place le 24 janvier 1981. Il ne s'agit pas, comme l'écrit le P. V. de gendarmerie, d'un phare de véhicule mais d'une lampe spéciale ( probablement à halogène ) branchée directement sur le secteur. Cette lampe est attachée à une latte de bois de 2,5 m de long, inclinée à 45°, dont l'une des extrémités est posée à terre et l'autre sur le mur d'un des bâtiments de la ferme ( M6, fig. 3.1. ) et orientée de manière à éclairer le mur. La lumière vue des habitations des témoins n'est donc pas celle directement émise par la lampe mais celle réfléchie par le mur. Le fermier ( Anatole ) utilise ce dispositif pour faire des travaux dans M6 après la tombée de la nuit.

Les directions d'où ce mur éclairé peut être vu à partir dès points P2 et P3 ne correspond pas du tout aux directions mentionnées par Rosine. Par contre, à partir de P4, les deux directions sont comparables et une confusion est donc a priori possible. Cette hypothèse est renforcée par le fait que Lucille ne voit pas bien sans lunettes et qu'elle ne les avait pas au moment de son observation.

Cependant, la reconstitution ne permit pas de confirmer l'hypothèse de la mèsinterprétation :

les directions concordantes, indiquées par Rosine et Lucille à partir de P4, diffèrent de la direction du mur éclairé, mur situé plus à gauche.

Lucille nous a déclaré en 1981 qu'elle avait observé brièvement la lumière à travers l'un des carreaux de la porte-fenêtre de sa cuisine, le plafonnier de cette pièce étant alors allumé. Il nous a été facile de constater que, dans ces conditions de contraste, la tâche de lumière sur le mur de M6 devient très peu visible.

Le fermier ( Anatole ) utilise régulièrement son projecteur. Lucille le sait et aurait l'habitude de le voir. C'est la raison pour laquelle elle repousse catégoriquement et avec une légère irritation, l'idée quelle aurait vu cette lampe le soir du 27 novembre 1979. A la question "Est-ce que vous vous rappelez avoir vu la lampe ce soir-là ?", elle répond : "Je n'ai pas fait attention. Mais la lampe est en bas, vous voyez. Tous les soirs on la voit vers le gros poteau de gauche, de l'autre côté de la route, en ciment ( B3 ) . Eh bien, c'est là que vous la verrez ce soir. Ca n'a rien à voir avec le poteau de droite ( S4 ou T4 ). Et puis, c'est une lampe qu'ils allument ! Même un projecteur ça n'effraie pas hein ! ( janvier 1981 ). Cependant, la lampe aurait été utilisée pour la première fois peu avant le 27 novembre 1979 ( cf. chap. 1 ). La familiarité de Lucille avec la lueur n'aurait alors été acquise que par la suite, ce qui ôte toute force à son propos.

Les arguments pour et contre la mèsinterprétation semblent donc s'équilibrer. Il est difficile de dire, dans ces conditions, si Lucille a vu ou non le phénomène lumineux initialement rapporté par Rosine. Nous laisserons la question ouverte et nous nous garderons, par conséquent, de voir dans les déclarations de Lucille, une confirmation du témoignage de Rosine.

5. FORMES ET COULEURS

5.1. PHENOMENE EN VOL VU DE P1

C'est le phénomène dans cette phase initiale que Rosine semble avoir le mieux vu ou plus exactement qu'elle décrit de la manière la plus claire. Elle parle d'un objet "rond", présentant une luminosité d'ensemble dont elle ne précise pas la couleur ( "sans couleur" dit-elle ), muni de lampes blanches et rouges alternées sur tout son pourtour qui, peut-être, clignotaient. A en juger par ces lampes, l'objet n'était pas animé d'un mouvement de rotation sur lui-même.

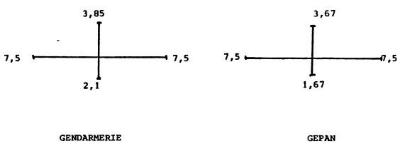

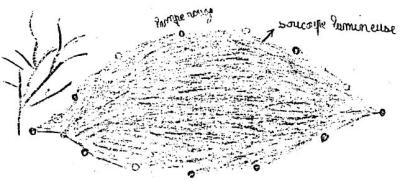

Rosine a fait deux dessins du phénomène, le premier à la demande des gendarmes ( fig. 3.10A, extrait du P.V. ), le second à la demande du GEPAN le lendemain ( fig. 3.10B ) . Ces dessins sont très semblables. Ils montrent une forme à symétrie bilatérale, limitée par deux courbes de rayons de courbure différents, plus petit pour la courbe limitante supérieure que pour l'inférieure se raccordant par deux points d'inflexion. Le rapport hauteur / largeur est de 0,40 pour le dessin gendarmerie et de 0,36 pour le dessin GEPAN. Si ce dernier es agrandi aux dimensions horizontales du premier, les moitiés inférieure et supérieure se comparent comme suit :

Les lampes périphériques, disposées de manière a peu près équidistantes, sont au nombre de 16 ( dessin gendarmerie ) et 12 ( dessin GEPAN ) : ce qui s'accorde avec l'impression donnée verbalement d'un assez grand nombre non précisé de feux discrets. Sur les deux schémas, les parties pointues, diamétralement opposées, sont occupées par une lampe de couleur rouge. Les lampes sont disposées apparemment de manière symétrique dans les parties inférieures et supérieures.

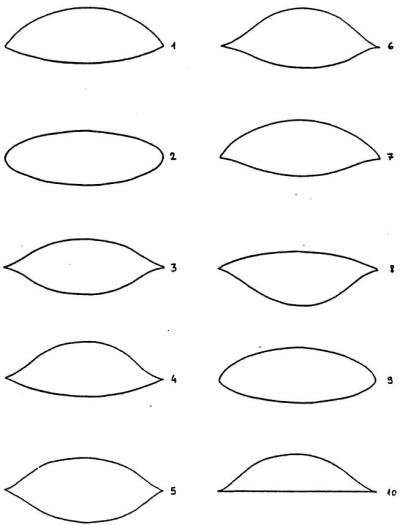

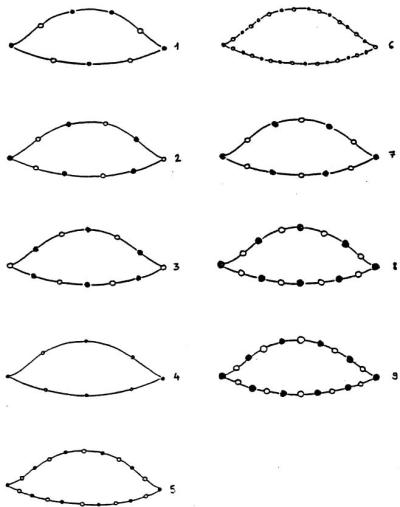

Dans le but d'éprouver la spécificité de cette description, nous nous sommes munis lors de notre seconde visite en janvier 1981, de 2 planches de dessins présentant des variations sur le thème précédent, l'un pour la forme, l'autre pour les feux périphériques. Sur la première planche ( fig. 5.11 ), le dessin n°4 est choisi dans hésitation ; sollicitée de faire un second choix, Rosine désigne le n°6. Ces choix semblent devoir confirmer la présence d'extrémités pointues et de courbes inférieures et supérieures de rayons de courbure différents. Sur la seconde planche ( fig. 5.12. ) le dessin n°2 est choisi en premier lieu ( 10 feux ). Elle précise que ces feux étaient moins serrés que dans le n°6 ( 30 feux ). Comme nous lui faisons remarquer qu'il y a des lampes de couleurs différentes aux extrémités du dessin n°2, elle se déclare insatisfaite et préfère de ce point de vue le n°4 ( 2 feux rouges aux extrémités ) qui ne lui convient cependant pas en raison du nombre trop faible de feux ( 8 au total ) et de leur taille trop petite. Elle s'oriente alors vers le n°8 pour leur taille mais en précisant que leur nombre était inférieur à celui de ce dessin ( 16 feux ).

Il résulterait de cette étude que le nombre de feux était supérieur à 8 mais inférieur à 16, de l'ordre d'une dizaine ou d'une douzaine, les deux extrémités étant occupées par des feux rouges. Le choix du n°8 pour la taille des feux s'écarte sensiblement de ses dessins spontanés et semble sujet à caution. Les 2 autres caractéristiques : équidistance et symétrie inféro-postérieure, n'ont pas été analysées.

Une autre caractéristique des dessins qui mérite d'être relevée est l'absence de relief. Interrogée sur ce point en 1979, Rosine a admis qu'il aurait pu s'agir d'un disque vu en perspective. Cet essai d'interprétation relève sans doute d'une rationalisation à posteriori. Les données brutes recueillies semblent indiquer que le témoin n'a pas spontanément relevé le volume de l'objet ( pas d'indications suivant l'axe radial ) d'où les dessins "plats". Elle parle bien d'un objet "rond" mais cette rondeur pourrait s'appliquer aussi bien au plan vertical qu'au plan horizontal.

FIGURE 3.10. : DESSINS DU PHENOMENE EN VOL VU DE P1 PAR ROSINE

FIGURE 3.10A. Dessin effectué pour les gendarmes

FIGURE 3. 10B. Dessin effectué pour les enquêteurs du GEPAN le 29.11.79

L'arbre représenté à gauche est noté G1 sur le figure 3.2.

FIGURE 3.11. : TEST DE CHOIX DUNE FORME

Rosine a choisi la forme n°4 ( le 24/01/81 )

FIGURE 3.12. TEST DE CHOIX POUR LES FEUX PÉRIPHÉRIQUES

( se reporter au texte § 5.1. )

5.2. PHEMOMENE AU SOL

-

vu de P2 et P3 :

La description que donne Rosine de l'objet au sol n'apporte aucun élément nouveau. En P2 "la chose posée... avait toujours les lumières allumées et rien n'était changé par rapport au moment où je l'avais vu en l'air" ( P.V. 2 décembre 1979 ). En P3, "l'engin au sol était toujours très brillant. Je n'ai rien vu de particulier sur le pourtour de l'engin" ( id. ).

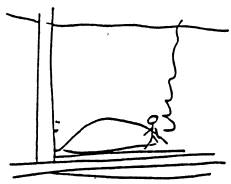

La seule description fournie par Rosine aux enquêteurs du GEPAN en 1979 est un dessin ( fig. 3.14. ) montrant l'objet et le personnage. La forme d'ensemble de cet objet est très similaire â celle de l'objet en vol à cette différence que le "fond" est rectiligne et que les lampes périphériques n'ont pas été dessinées. En 1981, interrogée sur ce dernier point, Rosine répond que l'objet au sol présentait également des lumières rouges et blanches. Le reste de la surface visible était d'un "blanc qui brillait".

En conclusion, il semblerait que le phénomène, au sol, vu de P2 et P3, ne se distinguait ni par la forme ( au moins de la partie supérieure ), ni par la luminosité d'ensemble du phénomène observé au sol. Quant aux lumières périphériques, l'affirmation de 1981 ne suffit pas à dissiper l'incertitude qui se dégage des propos de 1979, contradictoires sous la forme où ils ont été enregistrés.

-

Vu de P4

Du perron de Lucille, Rosine dit avoir encore vu le phénomène mais simplement sous la forme d'une "lueur qui brillait" à laquelle elle n'associe aucune forme.

En 1979, Lucille parle également d'une lueur qui n'éblouissait pas dont elle hésite à qualifier la couleur. "Ca n'avait pas la couleur de la lune. Comment est-ce qu'il faut dire ce mot. Je le cherche. Ca ne ressemble pas à la lumière". Faute de mieux, semble-t-il, elle dit que la couleur "tirait un peu sur celle des phares de voiture" ( GEPAN, 29 nov. 79 ). Pourtant, elle explique plus tard aux gendarmes qu'elle a aperçu "une lueur blanchâtre qui semblait verticale" ( P.V., 11 déc. 79 ). Elle ne précise pas davantage la forme mais lui attribue une certaine dimension qu'elle compare à celui de sa cuisine : "Vous voyez les phares d'une voiture, si ça s'allume contre une façade, par exemple, contre ma façade, elle serait de la grandeur de la cuisine." ( GEPAN, 11 déc. 79 ).

En 1981, Lucille parle d'une "grosse clarté" dont elle précise même la forme : celle d'un faisceau conique dirigé vers le haut. Le détail sur la forme conique pourrait provenir en partie d'un alignement sur la description du phénomène donné par un 3ème témoin connu de Lucille qui se trouvait derrière le petit bois surplombant l'étang. Interrogée à nouveau sur la couleur, elle dit "ce n'est pas une couleur. Ca n'a rien à voir avec la couleur ni d'une lampe si d'un projecteur. Le mot exact qui définit la chose c'est : phosphorescent".

5.3. LES COULEURS : DISCUSSION

L'examen attentif des propos enregistrés des témoins montre des réactions similaires aux questions des enquêteurs sur la couleur du phénomène. Interrogée sur la couleur de fond de l'objet, ( lampes périphériques exclues ), Rosine, au début, se contente de répondre que c'était lumineux mais ne propose aucune couleur. Par la suite, elle compare le personnage à habit lumineux à la lune et l'interprétation "blanc lumineux" lui, est alors suggérée par un enquêteur. C'est cette dernière formule qu'elle emploiera en 1981 pour qualifier l'objet ( tout se passe comme si l'objet et le personnage avaient le même aspect de surface ).

Lucille, quant à elle, explique dés 1979 qu'elle éprouve une difficulté à décrire la lumière. Elle cherche un mot qu'elle ne trouve pas, préfère le jaune des phares au blanc de la lune ce qui est contradictoire avec les propos de Rosine. En 1981, elle semble avoir trouvé le mot qui lui manquait : phosphorescent.

Ceci invite les enquêteurs à être plus attentifs aux difficultés descriptives rencontrées par les témoins, de manière à ne pas les presser inconsidérément de fournir des réponses qui peuvent être des échappatoires commodes. Il apparait ici que l'existence d'un aspect difficile à décrire, est aussi intéressant à relever que la connaissance précise de cet aspect. De telles difficultés peuvent illustrer les aptitudes descriptives des témoins ou le caractère inhabituel des phénomènes allégués.

6. DIMENSIONS ANGULAIRES

6.1. PHENOMENE EN VOL VU DE P1

En novembre 1979, Rosine est invitée à comparer la dimension du phénomène à celle de la lune visible à ce moment là dans le ciel. Elle estime qu'il était 4 fois plus gros ce qui donne une première estimation :

![]() 1 = 2°

1 = 2°

Elle accompagne son dessin du phénomène ( 9 cm de long, fig. 3.10B ) d'un arbre ( 12 cm de haut ). Lorsque nous lui demandons de quel arbre il s'agit, elle le montre. Sur l'épreuve normalisée ( voir § 4.1.a ) prise de P1 ( fig. 3.5. ) cet arbre mesure 15 mm. En admettant, comme cela semble bien le cas, que Rosine a respecté les proportions relatives, on peut en déduire que le phénomène mesurerait 11,25 mm sur cette épreuve, ce qui conduit à une seconde estimation angulaire d'après la relation du § 4.1. :

![]() 2 = Arc tg ( 11,25 / 28 x 5 ) = 4,6°

2 = Arc tg ( 11,25 / 28 x 5 ) = 4,6°

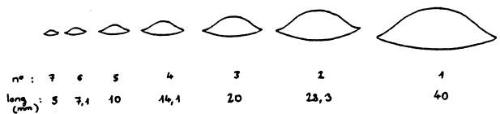

En janvier 1981, nous revenons sur ce problème au moyen d'un test. Nous proposons à Rosine le schéma des lieux vu de P1, déduit d'une photographie Polaroïd ( x 2 ) et déjà utilisée au § 4.1. ( fig. 3.4. ), et une série de 7 silhouettes de même forme mais de dimensions variant en progression géométrique de raison racine carré de 2 entre 5 et 40 mm ( fig. 3.13. ). Nous lui demandons de choisir la silhouette qui s'inscrit le mieux dans le paysage. Elle choisit après quelques essais, la silhouette n°3 de 20 mm de long. Le schéma utilisé présentait un agrandissement de 1,55 fois par rapport à l'épreuve normalisée, la silhouette aurait mesurée 12,86 mm sur cette dernière, soit :

![]() 3 = Arc tg (12,86 / 140 ) = 5,2°

3 = Arc tg (12,86 / 140 ) = 5,2°

Rosine ayant rejeté les silhouettes immédiatement plus petite ( 14,14 mm, soit 9,09 mm

sur l'épreuve ) et plus grande ( 28,28 mm ) on peut préciser les bornes de validité

de ![]() 3 :

3 :

3,7° < ![]() 3 < 7,4°

3 < 7,4°

FIGURE 3.13. : TEST DE DÉTERMINATION DES -DIMENSION ANGULAIRES

Ces silhouettes découpées dont les longueurs sont en progression géométrique de raison racine carré de 2, ont été utilisées avec les paysages dessinés des figures 3.4. et 3.15.

Les deux dernières estimations, obtenues pourtant par des méthodes très différentes, sont remarquablement cohérentes et la première n'en diverge que peu, compte tenu de la difficulté de ce genre d'appréciation.

6.2. PHENOMENE AU SOL VU DE P3

En 1979 , Rosine compare d'abord la dimension du phénomène à celle de l'ouverture entre le poteau T2 et la haie F. puis elle hésite entre plus petit et plus grand avant de retenir définitivement une taille égale ! Quelques instants plus tard, nous lui demandons de compléter un schéma où figure le poteau et la haie : son dessin est conforme à son choix oral ( fig. 3.14. ).

Sur l'épreuve normalisée prise de P3 ( fig. 3.7. ), la distance entre T2 et F9 ou plus exactement T2 et la borne EDF ( E ), est de 6,5 mm ce qui correspond à une ouverture :

![]() 4 = 2,7°

4 = 2,7°

En 1981, nous avons proposé à Rosine le même test que ci-dessus ( § 6.1. ) : le schéma des lieux vu de P3 ( fig. 3.15. ) est déduit d'un photographie de la gendarmerie, les silhouettes du phénomène sont les mêmes que précédemment ( fig. 3.13. ). Cette fois, elle hésite beaucoup pour en placer une et opte finalement, comme nous l'avons vu précédemment ( § 4.1.c ) pour une position située a droite de F9 Elle choisit la même silhouette n°3 ( 20 mm ). Le schéma présentant un facteur d'échelle de x 2,08 par rapport à l'épreuve normalisée, la silhouette aurait mesuré 9,6 mm sur cette dernière, ce qui conduit à la valeur angulaire :

![]() 5 = 3, 9°

5 = 3, 9°

qui est bornée par les silhouettes n°2 et n°4 soit :

2,8° < ![]() 5 < 5,5°

5 < 5,5°

Au cours du test, Rosine précise que le phénomène était "plus gros dans le ciel".

Les estimations ![]() 4

et

4

et ![]() 5

sont effectivement plus petites que les estimations

5

sont effectivement plus petites que les estimations

![]() 2

et

2

et ![]() 3

ce qui confère à l'ensemble une bonne cohérence interne.

3

ce qui confère à l'ensemble une bonne cohérence interne.

7. SONS

L'attention de Rosine a été initialement attirée par un bruit qu'elle a entendu à l'intérieur de la maison et qui lui a fait lever les yeux vers la fenêtre. Elle l'imite par une sorte de chuchotement "Vuuuu" et le décrit comme doux. Aux gendarmes elle dit que l'objet en vol "faisait un bruit léger. Un peu le bruit que fait une moissonneuse-batteuse lorsqu'elle roule". ( la comparaison n'est pas très éclairante ! ). Au sol, par la suite "( la chose ) émettait toujours le même bruit". L'émission sonore semble avoir été continue puisque Rosine précise encore "pendant le temps que me suis rendue chez cette dame ( Lucille ), j'entendais toujours le bruit de l'engin". ( P.V. 2 déc. 79 ).

Il est également fait mention d'un bruit entendu par Lucille dans divers documents. Ainsi dans le télex rédigé par la gendarmerie de V1, on lit "engin émettait sifflement aigu qui a été perçu par adulte habitant à proximité : Mme ... ( Lucille ) qui a alerté la gendarmerie".

Le gendarme qui a fait l'enquête nous le confirme oralement : "A travers les contre-vents, elle a vu une lueur rougeâtre sans plus et elle a entendu un sifflement aigu qu'elle ne rapprochait d'aucune chose de sa connaissance. Ensuite, ça s'est arrêté là. Personne n'a vu l'engin décoller ni rien". ( GEPAN, 29 nov. 79 ). On retrouve cette affirmation dans le P.V. d'audition de Lucille "j'ai également fermé complètement les volets de la porte-fenêtre de la cuisine. C'est à ce moment Ià que j'ai entendu un sifflement". ( P.V. 11 déc. 79 ).

Or, dans l'audition par le GEPAN ( 29 nov. 79 ), Lucille ne fait pas mention de ce bruit. Nous la réinterrogeons donc en janvier 1981. Elle nous confirme avoir perçu un sifflement au moment de son observation. Cependant elle pense maintenant qu'il ne provenait pas du phénomène mais des voitures qui continuaient à passer sur la route car elle a remarqué depuis que les galeries sur le toit des voitures pouvaient provoquer un sifflement semblable à celui qu'elle avait noté.

FIGURE 3.14 : DESSIN DU PHÉNOMÈNE AU SOL VU DE P3 EFFECTUÉ PAR ROSINE LE 29/11/79

La haie, le poteau et le sol ont été dessinés par un enquêteur.

8. - DESCRIPTION DE L'OBJET SECONDAIRE ( SILHOUETTE LUMINEUSE )

8.1. CIRCONSTANCES DE SA DÉCOUVERTE

Rosine dit, en 1979, avoir découvert "un bonhomme près de l'engin" lorsqu'elle est parvenue à la balançoire en P3 et à ce moment-là seulement. Son apparition semble avoir été assez soudaine puisqu'elle n'a pas quitté le phénomène des yeux, s'il faut en croire sa déclaration, en allant de P2 à P3 : "je me suis déplacée pour aller vers la balançoire. Pendant ce déplacement, je voyais toujours l'engin" ( P.V., 2 déc. 79 ).

En 1981, elle nous tient des propos un peu différent : elle aurait vu la "soucoupe avec le bonhomme" dés le point P2.

Discussion :

Les propos de 1979 ont l'avantage de la proximité dans le temps et d'une plus grande cohérence interne. On peut aisément interpréter la découverte tardive de la silhouette par la présence de la haie qui masquait cette dernière en P2 et dans le déplacement entre P2 et P3. La silhouette serait alors apparue par un démarquage soudain dû au déplacement du témoin. Remarquons que Rosine y verrait quant à elle l'indice d'une sortie du "bonhomme hors de la soucoupe" bien que cette reconstitution ne l'emporte pas sur ce qu'elle a réellement perçu comme en témoigne le dialogue suivant ( GEPAN, 29 nov. 79 ).

"- R : J'ai vu un bonhomie sortir.

- Q : Et où l'as-tu vu ?

- R : Eh bien à la même place. Quand je suis venue là, il était déjà sorti.

- Q : Alors tu ne l'as pas vu sortir, il était déjà sorti.

- R : oui."

8.2. POSITION

"Ce bonhomme, dit Rosine aux gendarmes, était tout à côté de l'engin" ( P.V., 2 déc. 79 ). Elle précise "à la fin de la haie" ( GEPAN, 29 nov. 79 ), c'est à dire à droite du phénomène, et c'est bien ce qu'elle dessine quelques instants plus tard ( fig. 3.14. ). Cette position est d'ailleurs unique car elle n'attribue aucun mouvement à la silhouette.

En 1981, elle redessine la scène avec difficulté en disant "le bonhomme était devant" ( le phénomène ), puis un peu plus tard "il était à côté". Son dessin le montre finalement situé au devant de l'objet dans sa partie médiane ( fig. 5.15. ). Elle maintient "je ne l'ai pas vu bouger".

Discussion :

Les déclarations de Rosine en 1979 ont été relativement précises et rapides. Ce n'est plus la cas en 1981. Ses souvenirs se sont sensiblement dégradés. Les faits généraux subsistent cependant : l'immobilité et la proximité de l'objet. Ses rotations "devant" et "à coté" sont complémentaires et ne contredisent pas sa déclaration initiale.

8.3. DESCRIPTION

Les détails relevés par Rosine sont très succincts : elle n'a vu ni tête, ni bras, ni jambe, ni geste, ni marche et au demeurant ne pense pas avoir vu la silhouette en entier. Elle insiste par contre sur le fait qu'il "était habillé en habit lumineux" ( GEPAN, 29 nov. 79 ). Elle rapproche cette luminosité de celle de la lune ou des phares d'une voiture. Elle décrit l'habit lui-même comme une "salopette" autrement dit avec "le pantalon attaché à l'habit". Il lui a en outre semblé que la silhouette lumineuse était "maigre" et qu'elle lui faisait face.

Discussion :

L'interprétation de cette silhouette comme étant d'apparence humaine ne repose finalement sur aucun détail explicité ( si ce n'est la taille cf. ci-dessous ). On aurait pu attendre éventuellement une distinction tête-tronc mais Rosine ne semble pas l'avoir faite. La question de savoir si le phénomène et la silhouette avaient même luminosité et même couleur n'a pas été posée. Il est possible qu'il y ait eu quelque différence entre les deux parce que Rosine a estimé qu'elle voyait mieux la silhouette, encore pourrait-il s'agir d'une attention plus grande portée à l'aspect nouveau et inquiétant.

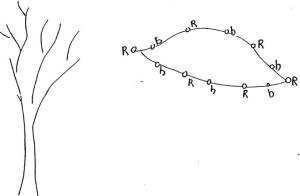

FIGURE 3.15. : POSITION ET DIMENSION DU PHENOMENE AU SOL VU DE P3 INDIQUÉS PAR ROSINE LE 24/01/81

Dessin du paysage d'après photographie de la gendarmerie (cf. fig. 3.7.).

Rosine a choisi la silhouette n°3 de la figure 3.13. et après décalque l'a complétée par le dessin des feux et du personnage. Ce test, contrairement à celui, similaire, de la figure 3.4. a donné lieu à de nombreuses hésitations de la part du témoin.

8.4. TAILLE ANGULAIRE

Rosine dit aux gendarmes "ce bonhomme était de la taille de mon papa", soit 1,65 m environ ( P.V. ). L'un des enquêteurs du GEPAN ( 1,80 m environ ) s'étant placé sur la trace, elle dit que son "bonhomme" se voyait mieux à cause de son "habit plus clair" et qu'il était "un petit peu plus petit peut-être". A titre indicatif, un objet de 1,65 m placé en O à 125 m du témoin a une taille angulaire :

ß1 = Arc tg (1,65 / 125 ) = 0,76°

Sur le dessin de 1979 ( fig. 3.14. ), le personnage mesure 1 cm de haut environ et l'objet 3,3 cm de large.

Sur le dessin de 1981 ( fig. 3.15. ), il mesure 6,5 mm pour un objet de 20 mm soit un rapport 1/3,08 en très bon accord avec la valeur précédente.

9. CONCLUSIONS

L'analyse qui précède présente un certain nombre d'enseignements qu'il peut être utile d'avoir présenté l'esprit pour aborder d'autres cas.

(1) Elle rappelle, tout d'abord, la nécessité d'un usage ininterrompu du magnétophone lors des entretiens, avec transcription ultérieure complète des bandes, et d'un emploi systématique de la photographie pour l'interprétation de toutes les déclarations topographiques. Ces enregistrements permettent de limiter l'impact des oublis et erreurs commis par les enquêteurs ( § 4.2.1a ) et un accès aux données brutes par des analystes n'ayant pas participé aux enquêtes. C'est grâce au nombre de ces enregistrements magnétiques et photographiques, en dépit de leurs insuffisances, que la présente étude a été rendue possible car ils ont permis l'accès à des informations dont l'intérêt n'était pas apparu lors de l'enquête elle-même, ce qui est au demeurant parfaitement normal.

(2) Cette étude confirme l'intérêt d'une enquête effectuée aussi rapidement que possible après les événements. Avec le temps, bon nombre de détails sont oubliés par le témoin : c'est clairement le cas pour Rosine en janvier 1981. S'il est soumis à des interrogatoires successifs le témoin risque de mieux se souvenir de ses réponses passées ou des suggestions des enquêteurs que de son vécu propre, et ce mécanisme peut avoir joué tant pour Rosine que pour Lucille. A ces deux arguments, classiquement invoqués, s'en ajoute un troisième, discuté séparément ( cf. annexe 2 ), relatif au repérage spatial : à défaut d'effectuer les premières auditions il importerait, dans des cas semblables, que les enquêteurs du GEPAN soient les premiers à effectuer des reconstitutions sur le terrain et ce, de façon aussi rigoureusement contrôlée que possible, de manière à ne fournir au témoin aucune indication externe sur les directions d'observation ou les dimensions angulaires au sol. A défaut, il faudrait connaître les conditions exactes dans lesquelles se sont effectuées les premières reconstitutions.

(3) Rosine a fourni d'elle-même fort peu de descriptions orales suivies et précises si bien que nombre d'informations ont été recueillies en réponse à des questions ponctuelles des enquêteurs. Il serait utile d'introduire une typologie des témoins, visant à distinguer ceux qui décrivent leur observation de manière assez spontanée et ceux qui, comme Rosine, ne répondent que par sollicitation. Un tel interrogatoire présente des difficultés tant pour la formulation des questions ( qui ne doivent pas suggérer une réponse ) que pour l'interprétation des réponses lorsqu'elles sont brèves ( oui ou non, par exemple ).

Une autre limitation des interrogatoires moins connue et peut-être plus pernicieuse, est que bon nombre de questions posées par l'enquêteur ne peuvent pas recevoir de réponses claires du témoin. Un réexamen des questions posées à Rosine à la lueur d'une reconstitution possible du phénomène allégué ( cf. annexe 3 ) montre que certaines questions sont grossièrement inadaptées parce que l'enquêteur, à ce stade de l'entretien, se fait une image fausse des événements. Témoin et enquêteur ne peuvent dès lors plus se comprendre et sont conduits sur de fausses pistes. Les réponses évasives enregistrées confirment éventuellement l'enquêteur dans son jugement négatif sur le témoin alors qu'elles devraient l'interroger sur la pertinence de ses questions.

(4) Si l'aptitude de Rosine à l'expression orale peut être considérée comme faible ( en partie à cause d'une maturité insuffisante ), elle s'est montrée par contre, me semble-t-il, plus à l'aise dans l'évaluation des données géométriques et le repérage spatial, bien qu'on ne puisse pas immédiatement en conclure à une fiabilité plus grande des éléments ainsi recueillis.

Cette observation invite cependant à distinguer de manière plus systématique, les aptitudes verbales et non-verbales d'un témoin en s'appuyant sur l'hypothèse de travail qu'elles sont indépendantes les unes des autres. Cette indépendance s'interprète en termes neurobiologiques par la spécialisation des hémisphères cérébraux, les aptitudes linguistiques ayant essentiellement leur siège dans l'hémisphère gauche et les aptitudes "spatiales" dans l'hémisphère droit.

Cette distinction comporte peut-être une leçon pour l'enquêteur qui accorde généralement une place plus importante aux réponses verbales et porte un jugement plus favorable au témoin qui répond clairement aux questions posées. Il convient de se défier de ces tendances et impressions car un témoin peu loquace pourrait se révéler excellent observateur des aspects spatio-temporels si l'enquêteur sollicitait des réponses non verbales.

Ces réponses non verbales peuvent être obtenues dans des tests variés dont certains ont été utilisés empiriquement dans l'étude qui précède.

Citons : les indications de direction par rapport aux repères du paysage ( § 4, voir aussi annexe 2 ), les reconstitutions in situ ( § 8.4 ), les dessins libres ( fig. 5.10. ) ou sur fonds imposés ( fig. 3.3, 3.14, 3.15 ) le choix du meilleur schéma dans une planche ( fig. 3.11 et 3.12 ), la détermination graphique des tailles angulaires ( fig. 3.13 ). Bien entendu, l'utilisation d'un théodolite par le témoin ou mieux, celle d'un dispositif optique comme le SIMOVNI, entrent dans cette catégorie.

Ce matériel est plus difficile à recueillir que les réponses purement verbales mais il offre l'avantage d'une quantification aisée. Il reste bien entendu à mieux connaître la validité des données ainsi recueillies. Ce problème de validité se pose aussi, bien entendu, pour les données verbales, mais les aléas liés aux deux approches sont probablement très différents ce qui devrait rendre leur comparaison fort instructive. Il convient donc de conserver présente à l'esprit cette double possibilité verbale/spatiale et d'exploiter au mieux leurs possibilités et leurs complémentarités.

(5) La quantification des données fournies par les témoins doit constituer l'un des objectifs prioritaires de toute étude de cas. En effet, les aspects "spatiaux" du phénomène décrit par les témoins tiennent une grande place et la seule façon de les décrire, de manière satisfaisante et précise, est quantitative. L'objectif est ainsi déterminé sans ambiguïté mais est-il possible de l'atteindre ? L'étude qui précède, fournit un début de réponse en montrant qu'il est possible de quantifier les indications relatives aux directions et dimension angulaires fournies par les témoins, mais aussi certaines de leurs indications qualitatives ou "analogiques". Les techniques utilisées, fondées principalement sur les test non verbaux précédemment évoqués, peuvent être considérablement améliorés et leurs marges d'incertitude devront faire l'objet d'une étude spécifique.

Pour mieux comprendre l'intérêt d'une telle quantification et mieux cerner les problèmes qu'elle pose, la démarche la plus instructive et la plus stimulante est encore d'en tenter l'utilisation dans un modèle théorique simple. C'est ce que nous avons fait dans l'annexe 3.

En effet, le chapitre qui précède demeure insuffisant parce qu'il se limite à une analyse et qu'il appelle à ce titre une synthèse : après avoir décomposé les observations en leurs éléments et tenté une évaluation de chacun d'eux considérés isolément, il convient maintenant de procéder à une reconstruction de ces éléments démembrés. La difficulté méthodologique qui se présente alors est qu'il est impossible de mener à bien cette synthèse à partir des seuls témoignages en conservant le point de vue "objectiviste", limité aux perceptions alléguées des témoins, qui a été utilisé jusqu'ici. Pour la rendre possible, il faut introduire des hypothèses non plus d'ordre méthodologique mais concernant le phénomène lui-même, ce qui implique un changement radical de perspective. Pour éviter qu'ils ne soient confondus ou mis sur le même plan que ceux qui précèdent, ces développements nouveaux seront traités dans un chapitre distinct ( annexe 3 ).

L'hypothèse fondamentale, qui sert de base à la reconstitution théorique, présentée dans cette annexe, postule un objet unique d'une certaine dimension ( à calculer ) ayant suivi une certaine trajectoire ( également à déterminer ). On conçoit l'intérêt d'une quantification des données testimoniales dans cette perspective... Sans chercher à démontrer l'exactitude d'un tel modèle ( qui est et demeurera une hypothèse de travail ), je m'efforcerai, cependant, d'évaluer la cohérence interne des conséquences qui s'en déduisent et de relever le cas échéant, les éclaircissements que ces dernières apportent aux témoignages eux-mêmes.

© CNES