CENTRE NATIONAL D'ETUDES SPATIALES

Groupe d'Etudes des Phénomènes Aérospatiaux Non-identifiés

|

Toulouse, le 08 mars 1982 |

NOTE TECHNIQUE

N° 11

( ENQUÊTE 81/02 )

( PH. BESSE - EBERS - M. JIMENEZ - JJ. VELASCO )

SOMMAIRE

6. – DONNEES COMPLEMENTAIRES

Une enquête complémentaire a été menée pour mieux connaître les conditions dans lesquelles les événements du 26.1.81 se sont déroulées.

-

CONDITIONS METEOROLOGIQUES

Il n'y a pas de station météorologique à proximité immédiate du lieu d'observation. Les données les plus proches proviennent de simples postes météorologiques en V3 et V4 ( voir figure 1 ) qui fournissent pour le 26.01.81 des informations très fragmentaires :

VENT CIEL PRECIPITATIONS V3 N clair néant V4 NE ensoleillé néant - gel La station météorologique la plus proche est celle de C2, à 28 km au Sud de V3. A l'heure de l'observation de M. BLAISE, les données y étaient les suivantes :

VENT VISIBILITÉ TEMPÉRATURE ÉTAT DU CIEL Direction Vitesse C2 280° 14 noeuds 12 km 5° c 1/8 Toutes ces données, de même que celles issues du radiosondage le plus proche ( à 12 H 00 T.U. à 165 km à l'Est ), mettent en évidence une situation météorologique très bonne avec temps dégagé, bonne visibilité, faible humidité... en raison d'un flux anticyclonique de Nord se développant sur la région considérée.

-

AUTRES INFORMATIONS

Nous avons cherché à déterminer si certaines perturbations anormales, ou certains événements particuliers, pouvaient être mis en relation avec l'observation de M. BLAISE :

Le réseau EDF de la région comporte des lignes à hautes tensions qui ne passent pas à moins de 20 km de V3. Une semaine auparavant, une très violente chute de neige avait nécessité de nombreuses interventions aéroportées ( hélicoptères ) des services d'entretien de l'EDF. Mais depuis une semaine, il n'y avait pas eu de sortie d'hélicoptères EDF dans la région et aucune perturbation anormale n'avait été signalée.

Un relais de réémission de télévision se trouve à 15 km à l'Est de V3, sur la montagne M1. Renseignements pris, aucune perturbation anormale n'y a été signalée le 26.01.81.

Les bases militaires de la région n'ont signalé aucune perturbation ni aucune opération ou manoeuvre qui puissent être mises en relation avec l'observation de M. BLAISE.

L'aéroport le plus proche est celui de C2. Rien de particulier n'y a été signalé, de même aucun centre radar n'a décelé quelque information anormale dans la région de V3 le 26.01.81. Il faut toutefois noter que le relief montagneux ne facilite pas ce genre de détection.

Enfin, nous avons appris l'existence dans cette région d'une piste de vol à voile, aujourd'hui désaffectée.

7. - ANALYSE DU DISCOURS ET DU COMPORTEMENT DU TEMOIN

7.1. – PRÉLIMINAIRES

Les données concernant le discours du témoin, qui seront globalement analysées ici, ont été recueillies pendant les deux jours de l'enquête. Le récit du témoin, lors de la première journée, a été déjà exposé plus haut.

Le reste des données a été obtenu lors d'un entretien privé avec le témoin, dans l'après-midi de la deuxième journée. Nous en ferons un rapide exposé.

D'une manière générale, la prise de contact avec M. BLAISE nous est apparue facile ; le témoin nous a semblé coopérant, d'un abord agréable, sans être pour autant obséquieux.

7.2. - DISCOURS DU TÉMOIN

"... Je savais pas si c'était une panne occasionnée, une panne naturelle ; après, quand j'ai vu l'outil, cette panne, de toute façon j'ai plutôt quand même pensé que c'était l'outil qui m'avait mis en panne.

... comme le devant d'un avion, après je l'ai vu sans ailes, je ne savais pas si c'était un ballon... je l'ai crû accroché dans les arbres... au début, je vous dis franchement, je n'ai pas pensé à un truc extraordinaire... la surprise que j'ai eue c'est que je l'ai vu au-dessus des arbres... J'ai pensé que c'était un truc extraordinaire dès que je l'ai vu au-dessus des arbres, dès que ça partait... sans rien faire, sans bruit... Moi, je ne peux pas vous dire que j'ai entendu du bruit, je n'en ai pas entendu.

... Je suis sûr d'avoir vu l'outil, j'y crois ; je le vois, l'outil proprement dit, l'engin. Maintenant, si vous me demandez si c'est des extra-terrestres ou des..., non, je n'y crois toujours pas tant que je ne l'ai pas vu... Je suis un peu comme Saint-Thomas : tant que je ne l'ai pas vu... Je me pose la question : avec quoi c'est propulsé... ce qui me trac..., enfin ce qui me, ce qui me chose un peu, c'est que je me dis : avec quoi c'est propulsé ?

... Même les trucs de science fiction, j'en ai jamais regardé, je n'y croyais pas... des extra-terrestres... je pense encore, non, tant que je ne les ai pas vus.

... Des engins, il peut y en avoir... L'engin, j'étais un peu sceptique tant que je l'avais pas vu, maintenant j'ai vu quelque chose, bon l'engin j'y crois, je dis : c'est vrai, c'est d'accord. Maintenant si vous me dites : est-ce que vous pensez que c'est habité ? pour moi je suis sceptique, tant que je ne l'ai pas vu... habité par des extraterrestres.

... une forme bizarre, il l'avait, mais enfin on peut arriver à faire la forme d'une baguette avec trois hublots... Je n'ai pas trouvé de trucs bizarres : de forme vraiment bizarre... C'est bizarre dans la mesure où je n'en ai jamais vu comme ça. Mais enfin ce n'est pas un truc qu'on ne puisse pas fabriquer... Maintenant je suis sûr que ce n'est pas une lumière : c'est un objet.

... C'est eux ( les gendarmes ) qui l'ont mis ( le mot "cigare" )... Moi j'ai dit que j'ai vu trois cercles... Je n'ai pas dit des hublots. J'ai un collègue qui a vu un outil... On a fait un roman à ce moment-là... Il y a une paire d'années... rond de couleur rouge... Moi, je disais même que c'était fait par une autre nation pour espionner. Voilà ! J'avais toujours cette idée en tête. L'outil, d'accord, mais ... pas les extra-terrestres.

On était quatre... c'était le 11 novembre ( * ) puisque ma belle-mère s'en rappelle... vers les six heures... à un moment donné, je lève la tête... Je vois un truc lumineux blanc, d'un blanc vert, qui est arrivé, long aussi, très vite. Cà s'est détaché en trois... et après ça a filé vers là-bas et c'est fini. Je serais seul et je l'aurais pas dit, mais on était quatre... J'avais pensé à une météorite... Je me suis pas -plus- préoccupé... d'ailleurs je crois que ça a été dit après ( une météorite ).

(*) Le 11 novembre 1980, un phénomène lumineux très intense en haute altitude a été observé par de multiples témoins dans toute la vallée du Rhône et le Nord de l'Italie.

"Est-ce que cela ressemblait... ?" "Ah, non ! Là c'était un truc lumineux... une traînée de feu... Tandis que là, c'était un objet que j'ai vu".

La belle-mère du témoin, présente depuis peu de temps, intervient dans la conversation, pour nous indiquer sa croyance aux extra-terrestres. Elle nous parlera même d'un livre qu'elle possède : "J'ai été la première victime des extra-terrestres". Le témoin, lui, n'a manifestement jamais porté attention à ce livre.

"... J'ai été surpris en voyant ça : avant je n'y croyais pas. Maintenant je suis obligé de croire, aux outils. Mais les extra-terrestres, je suis toujours sceptique...

Si j'en vois un autre, j'en aurais pas peur, finalement ça ne m'a rien fait ...".

Le témoin tient à recevoir les conclusions du GEPAN sur son cas, il aimerait "bien savoir de quoi il s'agit". Mais cela ne le préoccupe pas outre mesure.

Après réflexion, M. BLAISE écarte notre hypothèse d'un ballon poussé par le vent :

à cause de la violente montée de la chose sur les grands arbres "il aurait dû s'écraser contre les arbres" ;

parce que cela ne ressemblait pas à un ballon ; le témoin se réfère à un ballon traînant une publicité BRAUN, vu il y a une dizaine d'années.

Le témoin nous indique que le phénomène ne ressemblait pas aux dessins qui lui ont été montrés à la gendarmerie, dessins se trouvant dans un livret vert, certainement la plaquette du GEPAN ( sic ). Il a été très catégorique dans sa dénégation.

Le témoin a constaté rapidement une erreur dans le nom des villages indiqués dans le procès-verbal de la gendarmerie.

-

DONNÉES COMPLÉMENTAIRES SUR LE TÉMOIGNAGE

Le brigadier de la gendarmerie nationale confirme que c'est la tante du témoin qui a été à l'origine de l'enquête. Celle-ci a téléphoné à la gendarmerie à cause de l'affolement du témoin : "il est arrivé blanc, en tremblant". Elle a d'abord pensé qu'il avait eu un accident, puis il a expliqué son expérience, et a consenti à parler parce qu'il y avait la panne de voiture.

En présence des enquêteurs du GEPAN, M. BLAISE demande au brigadier s'il peut refuser de parler à des éventuels journalistes. Le lendemain il dit au même brigadier avoir renvoyé un reporter qui venait le questionner ( cette dernière conversation est entendue par hasard par l'un des enquêteurs du GEPAN ).

7.3. - ANALYSE DE LA COHÉRENCE

-

PV GENDARMERIE - ENQUETE GEPAN

La confrontation de ces deux documents ne fait apparaître aucune contradiction dans le fond du rapport d'observation de M. BLAISE toutes les données physiques concernant soit le PAN, soit le déplacement du témoin sont identiques sur les deux documents.

On peut cependant constater quelques différences dans la forme ; en particulier, le PV est plus détaillé en ce qui concerne les noms des repères géographiques et l'estimation métrique des données physiques. Cette précision disparaît dans l'enquête, où, de surcroît, le témoin signale leur caractère approximatif : "Les heures, les longueurs et les vitesses, je ne peux vous les donner qu'approximativement..."

Le PV fait aussi apparaître deux mots à caractère "ufologique" "cigare" et "hublot". Par contre, lors de l'enquête, le témoin emploie un vocabulaire analogique : "baguette de pain, carlingue, devant d'un avion, coque de la barque..."

En outre, le PV fait peu mention des impressions et des états affectifs indiqués lors de l'enquête : "pensé qu'il était dans les arbres, très, très peur, blanc, tremblant, affolé...".

-

RECONSTITUTIONS

Trois reconstitutions des déplacements du témoin par rapport aux différentes phases de l'observation ont été faites lors de l'enquête GEPAN :

en voiture et à pied,

à pied avec prise de photos à développement instantané,

sur croquis ( chez le témoin ).

Ces reconstitutions sont parfaitement concordantes entre elles et avec les deux discours du témoin : PV et enquête. Quant aux analyses faites à partir de ces reconstitutions ( voir chapitre 5 ), elles permettent de constater une bonne cohérence interne, suffisante en tout cas pour proposer un scénario complet compatible avec toutes les données ( forme, tailles, évolution spatio-temporelle, etc. ).

7.4. - ANALYSE DE LA PROPENSION À LA SUBJECTIVITÉ

-

EVOLUTION DES CROYANCES

Nous ne ferons que résumer, les idées largement exprimées dans le discours du témoin, présenté plus haut.

M. BLAISE se présente comme ne s'étant jamais intéressé aux PAN ; ses positions à ce propos étant nettement rationalistes ( "je suis comme Saint-Thomas" ).

Ses positions apparaissent claires lors de son observation du phénomène du 11 novembre : "J'avais pense à une météorite ... Je me suis pas -plus- préoccupé... Je crois que ça a été dit après".

En contradiction avec cela, une hypothèse bien particulière et bien ancrée est indiquée à un moment de son témoignage : "Je disais même que c'était fait par une autre nation pour espionner, Voilà ! j'avais toujours cette idée en tête. L'outil, d'accord..."

Cette forme de contradiction réapparaît dans le processus d'intégration de l'observation au système de croyances :

tantôt elle modifie les croyances : "avant je n'y croyais pas ; maintenant je suis obligé de croire" ;

tantôt l'observation s'intègre dans une attente implicite "l 'engin, j'étais un peu sceptique, tant que je l'avais pas vu... ".

Mais, de toutes façons, l'évolution des croyances se fait de la façon la plus économique en n'y intégrant que les données observées : "... des extra-terrestres, ou des..., non, je n'y crois toujours pas...".

-

INTERPRÉTATIONS IMMÉDIATES DU PHENOMENE

Les interprétations immédiates du témoin font d'abord appel à des phénomènes connus qui sont écartés lorsqu'ils ne correspondent pas aux hypothèses perceptives conséquentes : "... le devant d'un avion, après je l'ai vu sans ailes... Un ballon... accroché dans les arbres... Dès que je l'ai vu au-dessus des arbres, j'ai pensé que c'était un truc extraordinaire".

-

INTERPRETATION ACTUELLE

L'interprétation actuelle apparaît aussi comme le compromis le plus économique entre la certitude des données perceptives et le scepticisme face aux PAN : "... Je suis sûr d'avoir vu l'outil... Des extra-terrestres... je n'y crois toujours pas... Une forme bizarre, il l'avait, mais enfin on peut arriver à faire...".

Ce compromis nous semble cependant instable. Le pôle sceptique demande au témoin une compréhension complète du phénomène ( "Je me pose la question : avec quoi c'est propulsé ?" ). Mais le conflit est minimisé par le grand souci de cohérence interne que le témoin ( se ) manifeste "… ce qui me trac... ( * ), enfin, ce qui me, ce qui me chose un peu, ... avec quoi c'est propulsé ?"

(*) Il ne prononcera pas complètement le mot 'tracasse". Le témoin recule devant l'explicitation de sa propre interrogation.

Le même mécanisme semble jouer lorsqu'il exprime le désir de recevoir les conclusions du GEPAN, en s'empressant d'indiquer que cela ne le préoccupe pas excessivement.

Les soucis de cohérence et de rationalisme du témoin ne semblent pas intervenir dans les données physiques apportées par le témoin ( sauf, peut-être, dans le sens d'un oubli des données les plus bizarres ; mais rien, dans la confrontation des différents discours, ne nous permet d'avancer cette hypothèse ).

Au contraire, ces soucis devraient pousser vers un rapport assez fidèle des données, sans qu'aucune interprétation postérieure d'ensemble n'y intervienne.

Cela semble confirmé lors des reconstitutions sur croquis :

le témoin n'admet pas les positions proposées par les enquêteurs. Bien au contraire, il indique d'autres positions qui sont, nous le rappelons, parfaitement concordantes avec le reste de l'enquête ( voir 5.5. ) ;

le témoin ne paraît pas avoir imaginé le déplacement global du PAN avant la demande du GEPAN ( voir 5.5. ) ;

le témoin ne paraît pas se rapporter à une forme imagée en trois dimensions, au moment des dessins des formes apparentes. Il réserve la possibilité que le PAN ait changé de forme globale lorsqu'il n'était pas observé.

De même, le témoin, rappelons-le, a tenu à garder l'imprécision des estimations physiques, et ne semble pas être influencé par les photos montrées par les gendarmes, ou par les mots "ufologiques" de ces derniers : "... hublots, mais il faudrait peut-être pas les appeler... Il avait trois cercles blancs…"

-

INTERPRÉTATION IMMÉDIATE DE LA PANNE

On y retrouve à nouveau la mise à l'épreuve du rationalisme de M. BLAISE, qui conduit en même temps à signaler la concomitance des deux phénomènes, et le caractère "peu raisonnable" d'une relation causale :

"... je pense que c'est l'affolement...., s'il se peut, ça venait pas de ça...

J'ai plutôt quand même pensé que c'était l'outil".

Ici, le souci de cohérence apparaît dans le détour fait par une "erreur" dans la chronologie des phénomènes : "... je savais pas si c'était une panne occasionnée... APRES, QUAND J'AI VU l'outil... DE TOUTE FACON j'ai plutôt QUAND MEME pensé que c'était l'outil".

7.5. – DISCUSSION

Le discours de M. BLAISE, tel qu'il a été émis dans l'enquête GEPAN laisse penser que les attentes perceptives du témoin sont d'une très grande rigidité, laissant très peu de place à un volet affectif ou imaginatif.

Les attentes perceptives de M. BLAISE sont dominées par le volet cognitif ( * ) : il ne s'attend à voir que ce dont l'existence lui est certaine.. On pourrait émettre l'hypothèse que M. BLAISE ne pourrait pas percevoir tout ce qui ne satisfait pas à cette condition. On pourrait penser cependant que son attitude vis-à-vis de l'observation d'un collègue ( "...j'avais toujours cette idée en tête..." ) constitue une attente perceptive, pouvant déterminer un certain découpage, trop interprétatif, du réel. Mais le fait que ce découpage n'a pas eu lieu lors de son observation du 11 novembre, fait penser plutôt à un essai d'interprétation, à un moment donné, du témoignage de quelqu'un considéré par M. BLAISE d'une haute crédibilité.

(*) Cf. JIMENEZ, 1981

Ajoutons que ce découpage n'apparaît pas dans les interprétations immédiates que M. BLAISE fait de son observation.

Tout, cela porte à penser que, lors de l'observation du témoin, c'est le réel qui s'impose à ces perceptifs, et que ceux-ci ont essayé de l'orienter d'abord vers des phénomènes connus ( avion, ballon ), puis vers des modèles courants ( comme le dessus d'une barque, une baguette de pain... ). Les données extraites du discours ne permettent pas de penser que, à un moment quelconque, les attentes perceptives du témoin ont agi dans le sens d'une transformation violente des données sensorielles.

Cela s'applique non seulement à la perception du phénomène mais aussi à sa rétention et à sa restitution.

Rappelons que l'enquête GEPAN met à jour l'absence chez le témoin de synthèse, et encore moins d'hypothèse interprétative, de l'ensemble des données qu'il fournit.

Rappelons aussi que ces données semblent avoir résisté à des influences diverses.

7.6. – ANNEXE

D'un point de vue clinique, le rationalisme, la rigidité perceptive, le souci de cohérence, la minimisation des conflits du témoin, font penser à une personnalité de type obsessionnel, accompagnée de ses mécanismes de défense : l'isolation, l'annulation et le déplacement ( Cf. par exemple FREUD 1895, 1926 ).

Cela ne constitue, évidemment, qu'une hypothèse de travail qui devrait être confrontée avec l'observation.

D'une façon générale, "l'isolation" permet de séparer, d'une représentation perceptive ou cognitive, la composante affective lorsque celle-ci est insupportable. La représentation reste dans la conscience du sujet, pendant que le volet affectif est refoulé : "... ce qui me trac..., enfin, ce qui me ... ".

Le "déplacement" est un mécanisme assez courant qui détache l'émotion, la préoccupation ou l'affection liée à la représentation d'un vécu intense, et le fait passer sur une autre représentation banale, qui est liée à la première par une association analogique.

Ainsi, on pourrait émettre l'hypothèse que M. BLAISE a déplacé le caractère affectif de son observation sur sa réaction à celle de son collègue : "... je n'avais pas cette idée en tête" doit alors être compris comme la préoccupation liée à sa propre observation.

Nous savons très bien que l'école psychanalytique se préoccupe peu de la réalité d'une situation vécue par un individu. Par contre, les études des traits de personnalité ( EYSENCK, CATTELL... ) beaucoup plus normatives et matérialistes, prennent parti concernant l'objectivité de la perception selon les différents types de personnalité. En particulier, la perception des individus obsessionnels est présentée en même temps comme assez objective, laissant peu de place à l'imagination, et comme très rigide admettant difficilement la nouveauté. Ces idées confirment parfaitement notre analyse.

-

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

CATTELL R.B., LA PERSONNALITÉ, Paris : PUF, 1956

EYSENCK H.J. , THE SCIENTIFIC STUDY OF PERSONNALITY, London : Roudledge and Kegan, 1952

FREUD S., Esquisse d'une psychologie scientifique, in LA NAISSANCE DE LA PSYCHANALYSE, Paris : PUF, 1956 ( Ed. orig. 1895 )

FREUD S., INHIBITION, SYMPTOME ET ANGOISSE, Paris : PUF 1965 ( Ed. orig. 1926 )

JIMENEZ M. Application d'un modèle théorique de la perception, NOTES TECHNIQUES DU GEPAN, 1981, 8, 94-102

LAPLANCHE J. PONTALIS J.B., VOCABULAIRE DE LA PSYCHANALYSE, Paris : PUF 1973

8. - ANALYSE DU VÉHICULE

Il nous reste à étudier une série d'informations relatives au comportement anormal du véhicule automobile du témoin, pendant et après son observation. On peut en effet penser, a priori, que si ce véhicule a été en interaction avec un phénomène réel, au point d'en avoir son fonctionnement perturbé, l'étude de ces malfonctions ou la constatation éventuelle d'altérations permanentes, permettrait de caractériser ces interactions et peut-être même ce phénomène. Il est bien entendu que le succès d'une telle caractérisation aurait pour conséquence immédiate la possibilité dé mieux apprécier l'ensemble des informations fournies par M. BLAISE, y compris les éléments descriptifs du phénomène allégué.

Pour mener cette analyse, nous disposons donc de trois niveaux d'information :

la description d'une série d'incidents auxquels ont assisté ou participé de nombreuses personnes ;

l'examen du véhicule auquel les membres du GEPAN ont pu procéder chez le témoin et l'ensemble des informations recueillies chez le garagiste ;

une série de mesures en laboratoire faites dans le but de caractériser les éléments présumés défaillants.

Ces informations sont présentées dans cet ordre.

8.1. - CHRONOLOGIE DES INCIDENTS RELATIFS AU VÉHICULE DU TÉMOIN

( D'après les déclarations des différents témoins ).

Le véhicule est une 2 CV DYANE 6 Citroën fourgonnette, type 1976 :

Vers 16 H 30, le 26.01.81, concomitamment au passage d'un Phénomène Aérospatial Non-identifié ( PAN ) à peu de mètres au-dessus du véhicule, le moteur a eu des ratés, puis a calé au bout d'un parcours d'au moins 6 m. Le témoin conducteur était en troisième vitesse, sur une route à très légère pente positive ; la vitesse au début, était approximativement de 50 km/h. A l'arrêt, le témoin passe au point mort, serre ( incomplètement ) son frein à main et sort de sa voiture pour suivre les évolutions ultérieures du phénomène. Pas de souvenir clair d'avoir coupé le contact.

Revenu à l'auto une à deux minutes après, ( Cf. 5.3. ), le témoin essaye "un coup de contact". Mais sans résultat. Il referme la voiture et part vers l'église en observant encore le phénomène dans le paysage.

UNE REMARQUE : Quelques instants après, le témoin s'exprime à sa tante en ces termes : "Je pense que c'est l'affolement, ou quoi, mais je pense que la voiture ne veut pas démarrer".

Quelques minutes après, devant des cousins ( "Lui et sa femme" ) le témoin essaye la voiture : "Le contact se mettait, et puis rien, absolument rien". ( Nous noterons ici que, lors de l'enquête GEPAN, le témoin a indiqué que le voyant de contact rouge du tableau de bord s'allumait à tous les essais ).

"Peu après, le beau-père et la belle-mère sont arrivés... ils étaient 4 ou 5. On l'a essayée, le beau-père aussi... ils m'ont poussé, mais, rien à faire". Cependant, "la voiture a parlé un peu". La route descend un peu vers le village, V1, c'est pourquoi les gens avaient facilité à pousser, mais aucun démarrage n'a été obtenu. La voiture a ensuite été tirée jusqu'au garage du témoin, où ce dernier l'a laissée jusqu'au soir.

Le soir du 26.01.81, le témoin ( M. BLAISE ) a pris la batterie d'une autre 2 CV qu'il possède et a essayé de démarrer mais, comme précédemment, sans succès. Le témoin a vérifié tous ses fusibles, ils étaient bons. La nuit, en prévision, dit-il, d'un éventuel "court-circuit ou, je ne sais quoi", M. BLAISE a débranché une borne de la batterie ( de la DYANE 6 remise en fonction ).

Le 27.01.81, au matin, en présence de sa femme, M. BLAISE a réessayé de démarrer : "Ca a fait ZZA, ZZA, elle a tourné deux fois. Le contact s'était allumé, mais elle n'a pas voulu marcher".

M. BLAISE pousse alors la voiture hors du garage et la laisse au soleil, capot ouvert. ( Température extérieure froide : quelques degrés seulement ). Le Chef de Gendarmerie est alors venu et a fait essayer phares, feux, klaxon : tout était en ordre. Un nouvel essai de démarrage a été encore infructueux.

Environ une heure après l'essai précédent, le camion Citroën est venu pour le dépannage. Le camion s'est mis à quai. Toujours capot ouvert au soleil, au premier tour de clé du technicien Citroën, le moteur a démarré. Le même technicien a alors coupé le moteur, puis remis en marche : le moteur est alors reparti. Fermeture du capot.

Après le déjeuner, le beau-père de M. BLAISE essaye la voiture qui n'avait pas changé de place. Sans succès. Le beau-père a poussé la voiture sur la route ( en pente négative ). Essai toujours sans succès.

Réouverture du capot, au soleil : durée 1/4 d'heure, 20 minutes. Premier essai de démarrage positif, et le témoin en a profité pour partir à C2, là où se situe son garage habituel Citroën.

Les tests immédiats effectués chez Citroën ( grand garage de vente et fournisseur de pièces détachées, etc. ) furent faits à l'aide d'un multitesteur ( à microprocesseur ) Worm Distributor - 3706 -. Là, lors du test de l'alternateur, un diagnostic ( il y a un affichage alphanumérique ) s'est mis à clignoter : "BAD DIODE", indiquant, selon les caractéristiques de l'appareil, que le pont diode est "faible" et qu'il y a une diode éventuellement en circuit ouvert ou en court-circuit. Cependant, les mesures faites en position "Ohmmètre" étaient correctes. La charge de la batterie étant cependant suffisante, le pont diode ( à deux diodes ) ne fut pas changé. Néanmoins, l'alternateur fut démonté ; les balais de l'alternateur, "un peu usés", furent changés. Les principales parties électriques furent aussi examinées, sans résultat. Ce fut tout. Le témoin récupéra sa voiture le 28.01.81 au matin. C'est le lendemain que le GEPAN examina le véhicule.

8.2. - EXAMEN DU VÉHICULE

8.2.1. -- "BIOGRAPHIE" DU VÉHICULE DEPUIS SON ACHAT

( Enquête auprès du garagiste de C2 )

Par chance, le témoin contrôle régulièrement son véhicule dans un seul et unique garage Citroën : celui où il l'a acheté. Le garagiste nous en a communiqué la biographie précise :

17.08.79. Achat de la 2CV DYANE 6 Citroën fourgonnette : 0 km.

27.11.79. Contrôle de l'allumage ; remplacement des bougies, des vis platinées ( * ) et du condensateur : 10 230 km.

27.02.80. Révision des freins, remplacement du "rupteur complet", et du condensateur : 21 666 km.

12.08.80. Remplacement des bougies et du "rupteur complet" 41 072 km.

09.10.80. Remplacement des bougies et du "rupteur complet" 46 027 km.

28.11.80. Remplacement des freins, remplacement du "rupteur complet" et du condensateur : 51 874 km.

27.01.81. Remplacement des balais de l'alternateur.

(*) Certains garagistes les identifient au terme "rupteurs" ( d'allumage ) certains autres les appellent des "linguets".

Un petit calcul de "cohérence" peut être effectué à la suite de cette liste. Si l'on prend comme kilométrage au 29.01.81, ce que nous avons noté, soit 57 215 km ( ne pas oublier les # 2 jours de panne ), la liste précédente permet de faire six estimations différentes de la distance moyenne parcourue par jour par le témoin depuis l'achat du véhicule.

Dans le sens des chronologies croissantes, on obtient, en comptant soit 7 jours ( 7 j ) ou 6 jours ( 6 j, c'est-à-dire sans le dimanche ) approximativement :

| a | 100 km/j | ( 7 j ) | ou | 115 km/j | ( 6 j ) | 3 mois |

| b | 124 km/j | " | 145 km/j | " | 3 mois | |

| c | 116 km/j | " | 135 km/j | " | 5 mois | |

| d | 86 km/j | " | 99 km/j | " | 2 mois |

( mois d'août inclus, vacances ou utilisation d'un autre véhicule ? )

Comme on le voit, il s'agit d'une utilisation très régulière et d'un entretien fréquent sans grosse avarie.

Par ailleurs, ce même garagiste nous a communiqué les schémas descriptifs des circuits électriques du véhicule ( voir annexe 1 ) et les caractéristiques des diodes présumées défectueuses ( voir annexe 2 ). Dans la suite, nous ferons occasionnellement appel à ces informations.

8.2.2. - ANALYSE DES PRINCIPAUX ELEMENTS DU CIRCUIT ELECTRIQUE

( examen du véhicule in situ )

-

La batterie

Le type de batterie est : 24 A.h FEMSA. Elle est restée "intacte" depuis l'achat de la voiture au mois d'août 1979.

Le 30.01.81, à l'aide d'un pèse acide, des mesures ont pu être effectuées par le GEPAN dans les six compartiments de la batterie. Si l'on prend comme zéro arbitraire le niveau rouge du pèse acide à 1250 ( qui correspond à des concentrations normales ) on a trouvé :

1er comportement : 1260 2ème comportement : 1230 3ème comportement : 1240 4ème comportement : 1250 5ème comportement : 1250 6ème comportement : 1250 En conséquence à cet égard la batterie du véhicule est normale, et n'a subi aucune altération. La tension en "statique" a été mesurée à 12,78 volts. La tension en charge ( moteur tournant, mais phares, feux éteints ) a été mesurée à 12,56 volts ( Il aurait fallu effectivement faire la mesure avec les phares, etc. ). A noter que, d'après les données courantes une bonne batterie en "statique" peut facilement être à 14 volts.

Ainsi, après observation, la batterie ne présente aucun dommage et conserve des caractéristiques tout à fait normales ( sans toutefois être excellentes ).

-

L'alternateur

L'alternateur semble ( test au garage ) avoir été perturbé. D'autre part le témoin dit "qu'avant l'observation, l'aiguille indicatrice de charge était en plein blanc ( voir dessin ) et qu'ensuite elle était toujours seulement dans le blanc quadrillé" ( charge donc légèrement inférieure ).

Comme le test rapide au multitesteur électronique du garage Citroën indiquait qu'une diode pouvant être défectueuse, le GEPAN a acheté un palier arrière neuf de l'alternateur ( contenant le pont bi-diode ) alternateur FEMSA ALN 12-1 Pallier AR 5.471.239. Le palier usagé a été récupéré et le neuf remonté sur la voiture du témoin ( par le GEPAN ). Lorsque ce dernier a été remonté, nous avons observé que l'aiguille indicatrice de charge restait encore dans le blanc quadrillé et peut-être légèrement au-dessus de sa position avec les diodes usagées.

Donc, en fait, rien de positivement concluant au niveau de l'alternateur.

Une remarque peut prendre sa place ici : lorsqu'on examine la biographie du véhicule ( voir § 8.2.1. ) on peut quand même rester surpris de constater les fréquents changements de rupteurs d'allumage du véhicule. Il faut voir que le changement de ces pièces se fait, dans un garage à fort passage de clients, à la suite de tests où des appareils style multitesteur sont utilisés pour donner un diagnostic rapide ; il est fort possible que les normes et les seuils de diagnostics affichés soient "pessimistes" et que, somme toute, cela arrange tout le monde.

-

Le régulateur

Ce système met en oeuvre une résistance constamment alimentée et une seconde résistance qui, suivant les circonstances, "ordonne" à un relais électromagnétique de coller ( ou pas ) pour charger la batterie. Ce régulateur évite de charger la batterie quand elle l'est suffisamment, et permet de la charger quand elle est en "sous-voltage". Supposons que ce régulateur soit défectueux, pour une raison électromagnétique ou autre extérieure : que peut-il se passer ?

Le régulateur ne régule plus par excès, c'est-à-dire qu'il charge toujours la batterie, alors qu'elle est déjà à sa d.d.p. maxi. RÉSULTAT : "ça bout dans la batterie ( acide )".

Le régulateur ne régule plus par défaut. Cela veut dire qu'il ne charge plus du tout la batterie. RÉSULTAT : si la batterie est fortement chargée au départ, il suffit de deux jours pour qu'elle soit presque entièrement "vidée".

Dans le cas présent, que le GEPAN a pu examiner, on peut dire que nul des deux cas extrêmes ne s'est manifesté et que le régulateur ne présente pas de malfonctions ( extrêmes ). Il se peut, cependant, qu'au niveau de la charge de la batterie, un fonctionnement légèrement en dessous des normes explique que l'aiguille indicatrice reste dans le blanc quadrillé ( même avec des diodes neuves ).

Comme on le voit, ces différents éléments ne fournissent pas d'indications précises permettant de mieux comprendre les événements du 26.01.81. Cependant, suivant les indications fournies par le multitesteur ( cf. § 8.1. ), l'attention s'est donc concentrée sur l'analyse des caractéristiques physiques des diodes de l'alternateur.

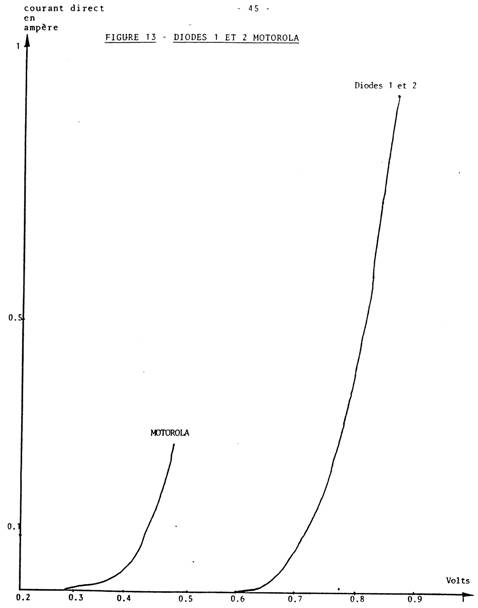

8.3. - ANALYSE DES DIODES 1N3492

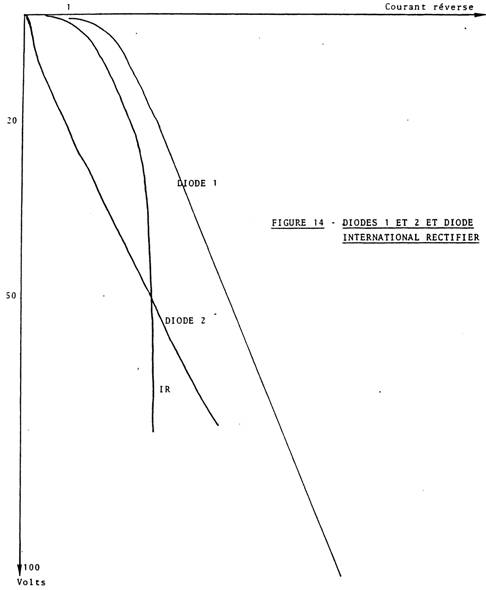

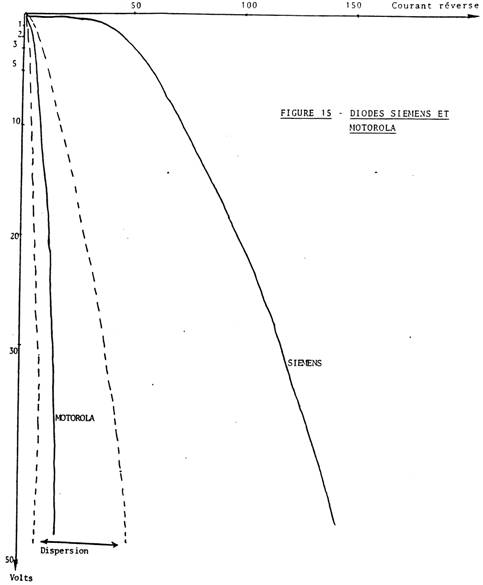

Cette analyse a été faite chez MOTOROLA, fabricant de composant électronique, et complétée au LAAS ( Laboratoire d'Automatique et d'Applications Spatiales ). Les essais ont consisté à mesurer les caractéristiques de tensions en courants directs et courants reversés au voisinage de l'origine, et de les comparer aux valeurs correspondantes de quelques diodes connues ( MOTOROLA, SIEMENS, INTERNATIONAL RECTIFIER ). Les courbes ainsi obtenues se trouvent portées figures 13, 14 et 15.

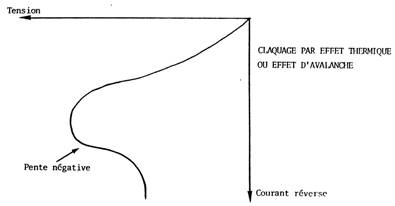

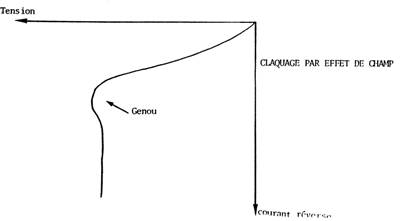

Certaines dégradations peuvent être mises en évidence sur des diodes détériorées. Par exemple, une dégradation de la jonction PN conduit à une courbe linéaire entre la tension et le logarithme du courant direct. Un claquage de la jonction par effet thermique ou effet d'avalanche ( ionisation cumulatives ) conduit à une portion de courbe avec pente négative pour le courant reverse ; un effet de champ ( ou arrachement des électrons de liaisons sous l'effet d'un champ trop fort ) conduit à un genou de la même courbe.

Les courbes de courant direct ( figure 13 ) et celles de courants reverse ( figures 14 et 15 ) montrent que :

aucun claquage de ces types n'est visible pour les diodes 1 et 2 de la voiture de M. BLAISE ;

ces deux diodes sont d'assez médiocre qualité ( selon les dires de l'ingénieur de MOTOROLA ) ;

les différences de courant reverse entre les diodes 1 et 2 sont normales ( selon cette même personne ) ; en figure 15, sont indiquées les dispersions des caractéristiques des diodes MOTOROLA à la production.

Les mêmes questions ont été posées au LAAS ; l'ingénieur consulté a confirmé que les caractéristiques en courant direct et courant inverse ( * ) ne montraient aucune dégradation particulière ; de plus, un rayonnement ionisant aurait nécessairement entraîné des dégradations visibles. Il n'y en avait donc pas eu.

Inversement, des rayonnements non ionisants pouvaient être intervenus sans entraîner d'altération permanente.

(*) Selon les documents, le courant "inverse" s'appelle aussi courant "reverse".

8.4. - DISCUSSION

8.4.1. - CAUSES POSSIBLES DES INCIDENTS DE FONCTIONNEMENT DU VÉHICULE

Examinons successivement tous les points cités en 8.3. ( qui étaient numérotés de 1 à 10 ), en nous efforçant de voir quels types de pannes connues pourraient donner les mêmes effets que ceux rapportés :

-

Les ratés du moteur sont nettement précisés par le témoin. Il est difficile de les attribuer à l'affolement pur et simple, ou à une illusion. A plus forte raison, de telles explications sont à exclure pour les points postérieurs, car le nombre de personnes impliquées exigerait un dérèglement collectif prolongé par trop invraisemblable. Les causes normales qui peuvent produire des ratés un court instant seulement sont tellement multiples que nous ne prétendons pas être exhaustifs. On pourrait invoquer ici des micro-particules intruses dans le carburant, modifiant temporairement la thermodynamique du mélange carburé. L'eau dans l'essence est aussi connue pour ses conséquences efficaces de "toussotements". Plus simplement, une accélération d'un moteur en sous régime ( à 20 ou 30 km/h en 3ème ou 4ème vitesse ) a le même effet. Pour le "calage" final du moteur, l'argument d'affolement ne peut là être repoussé ( * ).

(*) Néanmoins, le témoin exprime une certaine passivité par l'expression "et la voiture se m'est arrêtée". C'est peut-être aussi une simple expression idiomatique de C2.

On peut, là, admettre que ( cas assez fréquent ) le moteur est trop "chaud" pour pouvoir redémarrer instantanément. Il aurait fallu attendre un peu.

"Le contact se mettait, puis rien, absolument rien". Il semble qu'à ce stade, le témoin n'ait même pas attendu le "bruit électrique" du démarreur électrique. La batterie était en fonction ( peut-être en sous-fonction ), puisque le voyant de contact était allumé. Le démarreur ( voir pièce 10 dans l'Annexe 1 ) met en oeuvre la fermeture d'un circuit par un montage mécanique, avec pignon d'attaque et une couronne. La configuration d'arrêt pouvait tomber accidentellement sur un mauvais contact d'attaque.

Avec d'autres personnes, la voiture a été poussée, a toussé un peu ( embrayage donc non centrifuge comme sur les vieilles 2 CV ). On peut admettre qu'après les multiples essais de démarrage, le moteur était tout simplement "noyé". En insistant beaucoup plus longtemps, la voiture aurait pu redémarrer.

Essai infructueux avec une autre batterie. Les arguments précédents ne tiennent plus, et le fait est quasiment inexplicable. Cependant, il y a une possibilité au niveau du "condensateur". Ce condensateur est branché aux bornes du rupteur d'allumage. Son rôle est, approximativement, d'agir en protection de charge lors d'étincelles. Il est certain que, lorsque le condensateur est "claqué", il est impossible de démarrer. ( Ceci pourrait aussi s'appliquer aux points précédents ). Par contre, certains condensateurs ( peut-être tous ) ont des propriétés dites "auto-cicatrisantes" ( micro-couches se redéposant par la suite dans la masse des feuillets, etc. ). Le temps de cicatrisation ( invoqué peut être de façon itérative ) est-il éventuellement compatible avec la chronologie rapportée ?

-

OU : bien que le temps fut ce que l'on peut appeler "froid et sec", il est possible que, les jours en question, le degré hygrométrique du garage, où a couché la voiture la nuit, ait été suffisant pour qu'il ait eu imprégnation d'humidité au niveau du DELCO.

ET/OU : le moteur a aussi été "noyé" très vite, pour des raisons indéterminées ( car M. BLAISE est quand même un conducteur expérimenté, et, de plus, comme nous avons pu le constater, aussi bricoleur ).

et 8. Les deux arguments précédents s'effacent évidemment sous l'action du soleil, capot ouvert pendant une heure : plus d'humidité vapeurs d'essence dissipées. La voiture doit donc alors démarrer normalement, comme rapporté.

Nouveau problème du condensateur ?

Voir 7 et 8 ci-dessus.

Une dernière possibilité assez générale est tout à fait envisageable mises à part les remarques faites plus haut à propos de l'alternateur lorsqu'on considère les changements fréquents de rupteurs et condensateurs ( voir 8.2. ), il peut être envisagé que, sur le véhicule du témoin, il existe un défaut électrique aléatoire quelque part, qui entraîne cette dégradation plutôt anormalement rapide ( d'après des spécialistes ).

Cette dernière possibilité a-t-elle été cumulative, dans une suite improbable, mais possible, de coïncidences concernant les faits rapportés ?

8.4.2. - CONCLUSION DE L'ANALYSE DU VEHICULE

Par rapport au problème posé en tête de ce chapitre 8, l'analyse montre que :

les descriptions des incidents de fonctionnement ne sont pas assez caractéristiques pour imposer un scénario précis d'interaction d'un agent extérieur avec le véhicule, ni même pour confirmer une telle interaction ;

les mesures en laboratoires n'ont pas fourni, non plus, d'indices clairs permettant de confirmer les incidents de fonctionnement antérieurs, ni non plus de confirmer une interaction physique avec un agent extérieur.

En résumé, l'ensemble de ce chapitre n'apporte pas d'éléments nouveaux décisifs aux informations et analyses précédentes.

9. - CONCLUSION

L'enquête sur l'observation de M. BLAISE avait a priori l'intérêt de porter sur des informations variées, dans la mesure où l'unicité du témoin pouvait être compensée par le fait que des analyses physiques sur le véhicule étaient susceptibles de confirmer ou d'infirmer le discours de ce témoin. Une telle situation peut être considérée comme plus favorable que celles où existent plusieurs témoins, même indépendants, car les conclusions que l'on peut espérer en tirer sont d'une autre nature.

L'indépendance de plusieurs témoins peut permettre de confirmer qualitativement le discours de chacun d'eux, moyennant la satisfaction de critères de cohérence, entre autres, mais restant d'un intérêt limité pour ce qui est des descriptions quantitatives : si certains paramètres peuvent être confirmés, aucun paramètre physique autre que ceux directement perçus par l'être humain ne peut être apprécié. Il s'ensuit que les schémas physiques que peuvent suggérer de telles enquêtes restent dans le meilleur des cas très sommaires. Il n'est besoin pour s'en convaincre que de constater la minceur des progrès réalisés jusqu'ici par ceux qui se bornent à "étudier" les témoignages.

Au contraire, les mesures physiques, lorsqu'elles sont possibles, seraient a priori susceptibles de caractériser des types d'interaction et donc de mieux contribuer à des schémas descriptifs d'éventuels phénomènes, permettant d'accéder peut-être à une compréhension des événements et non plus à une simple crédibilité ( sans doute faut-il voir là, la condition même d'une recherche scientifique à ce sujet ).

Dans le cas de l'observation de M. BLAISE, à quelles conclusions peuvent conduire les différentes informations, sur les deux plans de la confirmation des événements décrits, d'une part, et de la compréhension de ces mêmes événements ?

Pour ce qui est de la confirmation des événements décrits, c'est-à-dire de la conformité de ces descriptions à la réalité effectivement vécue, il faut noter à quel point l'analyse du discours et du comportement du témoin ( Cf. § 7 ) suggère peu de restriction quant à cette conformité. De même, la multiplicité des témoins dans les phases suivantes ne permet guère de douter des incidents du véhicule. En revanche, ni les descriptions de ces incidents, ni les analyses ultérieures sur les éléments du véhicule ne peuvent fournir de confirmation sur le plan de la description que le témoin fait des événements initiaux.

Pour ce qui est de la compréhension de ces événements, c'est-à-dire de l'énoncé d'un modèle théorique qui serait soit commun, soit susceptible d'expérimentation, les conclusions sont moins riches encore. Les analyses physiques qui n'avaient pas fourni d'indices permettant de confirmer l'occurrence d'une interaction ne peuvent pas, a fortiori, fournir de description précise d'une telle interaction et encore moins de caractéristiques physiques d'un phénomène éventuel. Quant au discours du témoin, même en admettant qu'il puisse être parfaitement conforme ( voir point précédent ) il ne permet guère de développer des recherches particulières. On y trouve une description de déplacement complexe ( avec évolution en altitude, variation de direction ) qui suggère un engin autoguidé. On y trouve aussi une description d'aspects extérieurs ( forme, proportions, dimensions,... ). Mais rien dans ces descriptions d'aspects extérieurs ne nous permet d'expliquer les capacités de déplacement décrites, si l'on se fonde sur les principes classiques de propulsion ( les modèles connus les plus proches sont les projets de "cruise missile" - voir Annexe 3 - si l'on ne se montre pas trop regardant sur les estimations de vitesse ). En retour, nous ne trouvons pas non plus de descriptions d'aspect extérieur suffisamment détaillées et originales pour suggérer des principes de propulsions nouveaux.

Finalement, les études et analyses menées sur ce cas n'ont permis de trouver aucune solution acceptable pour expliquer l'ensemble des informations disponibles, ni pour une explication d'ordre physique, ni pour une explication d'ordre psychologique. Nous pouvons donc considérer qu'il s'agit bien, au sens propre, d'un Phénomène Aérospatial Non-identifié par le GEPAN. Toutefois, nous devons aussi constater que les informations ainsi recueillies et analysées conduisent difficilement à des actions de recherche théorique ou expérimentale.

© CNES