CENTRE NATIONAL D'ETUDES SPATIALES

Groupe d'Etudes des Phénomènes Aérospatiaux Non-identifiés

|

Toulouse, le 14 décembre 1981 |

NOTE TECHNIQUE

N° 10

LES PHENOMENES AÉROSPATIAUX

NON-IDENTIFIES

ET LA PSYCHOLOGIE DE LA PERCEPTION

SOMMAIRE

CHAPITRE 1- DIFFÉRENTES PERCEPTIONS DE LA PERCEPTION

- - Les postulats des théories de la perception

- - Les modèles s'inspirant des données psychophysiologiques

- - Les modèles s'inspirant de la psychophysique

- - Deux approches particulières

- - Les modèles dialectiques : la Gestalt-théorie

- - Les modèles dialectiques : J. PIAGET

- - Les modèles dialectiques : Le New Look

- - Les modèles dialectiques : J.S. BRUNER

- - Récapitulation

CHAPITRE 2 - PERCEPTION ET TEMOIGNAGES

- - Introduction

- - Elaboration d'un modèle d'analyse des témoignages de PAN

- - Analyse des témoignages de PAN

- - Exemple

CHAPITRE 3 - VERS DES DONNÉES EXPERIMENTALES

- - Introduction

- - Choix méthodologiques

- - Expérience A

- - Expérience B

- - Expérience C

- - Expérience D

- - Expérience E

- - Expérience F

- - Discussion générale

1. - INTRODUCTION

La fonction même de la perception, processus adaptatif et représentatif, nécessite d'être accompagnée d'un système de stockage lui permettant de profiter des expériences passées.

En dehors des caractéristiques spécifiques de ce système de stockage, il est sensé de considérer qu'il doit être régi par des lois analogues à celles du processus perceptif. Ainsi, on peut penser que les transformations mises en jeu par la perception se perpétuent au-delà du processus perceptif. Plus généralement, les quatre fonctions successives et complémentaires de perception, stockage, remémorisation et témoignage seraient soumises aux jeux des lois de la perception.

Grâce à cette extension on peut trouver deux grands terrains de confrontation entre les études de la perception et celles du témoignage.

1.1. - ETUDES GÉNÉRALES

Les recherches de la psychophysique et de la Gestalt-théorie font apparaître plusieurs lois générales bien établies dans les limites expresses de leur domaine d'application ( en particulier pour ce qui concerne la signification du stimulus ).

Cependant, ces limites sont pour la plupart inséparables de l'artificialité du laboratoire ( dans la réalité aucun stimulus n'est totalement exempt de signification pour le sujet ), et les lois ainsi obtenues sont difficilement généralisables aux situations vécues sur le terrain. Cette difficulté peut être partiellement contournée en interrogeant d'une manière active, ces lois dans des simulations plus ou moins fidèles, mais aussi plus ou moins incontrôlées, des situations vécues.

Pour le problème qui nous occupe, les résultats obtenus expérimentalement pourront être confrontés aux cas de phénomènes identifiés a posteriori ( cas d'observation à témoins multiples, par exemple ).

La démarche utilise alors la méthode "invoquée", qui consiste à analyser les données d'un événement réel antérieur en fonction d'hypothèses particulières. Bien entendu, ces hypothèses doivent être introduites avant de connaître les résultats de l'analyse.

Il est très probable et sera parfois évident, que l'étude de ces lois fera apparaître, sous certaines conditions, des extensions possibles de leur domaine d'application à la perception des PAN ( 1 ).

(1) PAN : Phénomènes Aérospatiaux Non-identifiés.

Ainsi certaines caractéristiques du témoignage, considérées jusqu'alors comme indépendantes, devront être dorénavant étudiées en interrelation ; parfois des caractéristiques nouvelles devront être recueillies au moment de l'enquête : les méthodes de recueils et de traitements des données devront être modifiées, affinées, adaptées.

Par exemple, une forme apparente projective ( donc à deux dimensions ) d'ellipse peut suggérer au sujet une forme apparente à trois dimensions ronde ( sphère ou disque ), en raison de la "bonne forme" ronde mise en évidence par la Gestalt-théorie.

Parfois, le codage appliqué aux témoignages de PAN ( par exemple DUVAL, 1979, ( 1 ) ) ne permet pas de distinguer cette configuration de celle où le témoin ferait état d'une forme projective apparente à deux dimensions effectivement ronde.

Il faut rappeler néanmoins que ces lois, même accompagnées de leurs limites d'application, sont toujours des lois générales, c'est-à-dire des lois probabilistes avec des marges d'erreurs parfois difficiles à cerner. Ainsi, ces lois générales trouvent un champ d'applications privilégié dans les études statistiques.

La suite naturelle de cette assertion est qu'il sera toujours très hasardeux d'appliquer une loi générale à un cas particulier précis, sauf si cette application est nuancée par une étude spécifique qui tient compte de la particularité du cas.

(1) Le GEPAN a toujours été conscient du caractère provisoire des "variables intrinsèques qualitatives" ( cf. par exemple, ROSPARS, 1979 ).

1.2. - ÉTUDES DE CAS

Le deuxième terrain de rencontre des études de la perception et du témoignage est bien celui de l'étude de cas. La psychologie de la perception montre que celle-ci est, en tout état de cause, un phénomène fondamentalement individuel. La perception puis la remémorisation d'une situation ne sont qu'un maillon dans la chaîne des relations que l'individu entretient avec son environnement tant physique qu'humain.

Nous avons déjà signalé que le percept est une représentation individuelle liée aussi bien à la situation réelle qu'aux attentes et aux processus suivis pour créer cette représentation.

Au plan de la fidélité d'un témoignage, ce fait a une valeur restrictive et probabiliste.

Restrictive parce que, faut-il le rappeler ?, la fonction de la perception n'est pas le stockage d'une copie fidèle du réel. L'information issue d'un témoignage n'est, dans le meilleur des cas, que la représentation construite par le sujet au cours de son processus perceptif.

L'étude du témoignage doit s'effectuer sur cette représentation et sur les données permettant de cerner le processus dont elle est l'aboutissement.

Probabiliste, parce que cette étude ne peut déboucher que sur des hypothèses, plus ou moins fortes, sur ce qu'était la situation réelle rapportée par le témoin. Rien ne permet d'accéder avec une certitude absolue à cette situation réelle. Mais l'étude du témoignage peut permettre de pondérer chaque élément rapporté en fonction de la probabilité qu'il soit le fruit des particularités de la perception d'un individu donné à un instant donné.

Les conclusions du chapitre précédent indiquent les données pertinentes pour procéder à cette étude.

La collecte doit essayer de reconnaître quelles étaient les attentes perceptives du témoin avant sa confrontation aux événements rapportes. Il est utile de reconnaître, dans ces attentes, celles qui émanent d'un vécu affectif, de celles qui correspondent à une expérience cognitive ( échelle cognito-affective de la théorie de BRUNER, voir plus haut ).

La perception est un processus qui se développe dans le temps, même si parfois il est très rapide et inconscient. Il est donc opportun d'essayer d'approcher le développement du processus singulier qui a produit les éléments d'information rapportés.

La représentation perceptive émane autant de la perception de quelque chose, que de la perception pour quelque chose. L'utilisation de cette représentation par le témoin peut faciliter l'analyse du processus, au même titre que les attentes qui le précèdent.

Les cas limites sont certainement des exemples d'école, mais ils sont aussi les bornes à l'intérieur desquelles chaque élément se situe avec une probabilité plus ou moins forte. A un extrême, un événement non attendu peut s'imposer par son origi- nalité ; sa description sera alors probablement très proche du réel. A l'autre, des attentes très fortes peuvent s'imposer sur une configuration anodine dans un pro- cessus pouvant être qualifié d'hallucinatoire ( 1 ).

C'est dans cette approche particulière de chaque cas que s'inscrivent les enseignements tirés des études générales. Elles acquièrent dès lors un caractère moins probabiliste, dans la mesure où il a été effectivement possible d'explorer au moins partiellement les processus perceptifs et de mémorisation mis en jeu pendant et après les événements rapportés, dans le cas étudie.

(1) Sans aucune considération psychopathologique.

Les méthodes de collecte et d'analyse de ces données devront certainement être affinées grâce à des démarches semblables à celles signalées pour les études générales. Cependant, l'expérience passée permet déjà de présenter des méthodes opérationnelles, même si leur caractère provisoire reste indéniable.

La démarche ainsi suivie met l'accent sur l'interaction constante et progressive entre les champs théorique, expérimental et appliqué.

Dans le chapitre 1, nous avons fait le tour du champ théorique de la perception ; dans le chapitre 3 nous exposerons une série d'expériences qui étayent, au niveau du laboratoire l'application de ce champ théorique au domaine particulier du témoignage de PAN. C'est cette application pratique que nous allons exposer dans les pages qui suivent, en proposant un modèle et une démarche pratique d'analyse.

2. – ELABORATION D'UN MODELE D'ANALYSE DES TEMOIGNAGES DE PAN

2.1. - LES PARTICULARITÉS DU TEMOIGNAGE DE PAN

Lorsqu'on franchit le pas entre la théorie et la pratique, l'acte de proposer un modèle ne doit pas être un simple exercice de style. Il doit répondre aux particularités du sujet abordé et à celle de l'application souhaitée pour les résultats.

Dans le domaine du témoignage de PAN, la plupart de ces particularités sont connues témoignages parfois multiples, diversité des discours d'un même témoin... Nous y reviendrons.

D'autres particularités méritent par contre une rapide réflexion. La première est celle du but de l'étude de ces témoignages au sein des enquêtes du GEPAN.

Le but de l'étude des témoignages recueillis lors d'une enquête est d'apporter des éléments susceptibles d'être intégrés dans l'analyse physique du phénomène. Cela s'accompagne de deux remarques :

Les données concernant la perception humaine ne permettent de développer aucune analyse susceptible de reproduire l'événement qui est à l'origine d'un témoi- gnage. Nous venons de le rappeler dans l'introduction du présent chapitre. Le but de l'étude des témoignages ne peut donc pas être d'apporter une quelconque caution à la réalité physique d'une observation donnée.

A ce propos, nous avons discuté au premier chapitre la non-opérationnalité des méthodes hypnotiques en tant que garantes de la réalité physique se trouvant à l'origine d'un témoignage. Cela avait été déjà fait récemment à propos d'un exemple concret ( cf. AUDRERIE, 1981 ).

De la même façon, nous nous sommes prononcés contre l'intérêt d'étudier des concepts idéologiques, tels que la moralité ou la sincérité ( cf. ESTERLE et al, 1981 ).

La validité des éléments rapportés par un témoin est toujours probabiliste du fait même qu'il s'agit de perception humaine. L'étude des témoignages doit alors, pour répondre à son but, essayer de cerner la probabilité de fidélité des éléments relatés. Ainsi l'apport aux études physiques se fera sous forme d'hypothèses de travail, plus ou moins probables, sur ce qu'a pu être le phénomène observé par le témoin.

Nous venons de signaler ( cf. pages précédentes ), en parlant de l'étude du témoignage en général les données permettant d'estimer la probabilité de l'intervention de la subjectivité du témoin dans la description de telle ou telle caractéristique du phénomène observé.

Une étape importante, dans la réflexion sur l'analyse d'un type de témoignage particulier, est de décider quelles sont les attentes ( les cadres de référence ) qui correspondent à une représentation fidèle des probabilités des événements à venir, et quelles sont celles qui émanent d'une représentation inadéquate : attentes Intrinsèques ( ce qu'il désire ou ce qu'il craint ), croyances.

Cette étape est capitale : tout porte à penser ( voir I.8.2. ) que plus les attentes d'une classe d'événements sont fortes, plus le sujet percevra facilement ces événements, indépendamment de leur existence réelle.

Or, la relation entre l'existence réelle de l'événement perçu et les attentes de cet événement dépend de l'adéquation entre les probabilités subjectives d'apparition de l'événement et les probabilités réelles. Un triple exemple aidera à mieux comprendre cette assertion :

les lapins perçus par le chasseur cité plus haut seront plus probablement de vrais lapins s'ils se trouvent dans un champ où les lapins abondent ;

cette probabilité sera plus faible pour les renards perçus par un chasseur de renards ne sachant pas que ces derniers sont en voie de disparition ;

cette probabilité sera nulle pour les "dahus" perçus par un chasseur ( de dahus ) ne sachant pas que le "dahu" n'est qu'un mythe.

2.2. RÉCAPITULATION

En résumé, la réflexion sur l'interprétation des attentes perceptives d'un témoin se réduit à la question : est-ce que les probabilités réelles d'apparition de l'événement correspondent aux probabilités subjectives du témoin ? Ou, de façon plus générale : est-ce que les caractéristiques de l'événement correspondent aux caractéristiques de l'attente du témoin ?

Dans le domaine qui nous occupe, cette question est : est-ce que les caractéristiques des PAN correspondent aux caractéristiques d'une éventuelle attente des PAN du témoin ?

Pour répondre à cette question, il faut connaître deux choses :

les caractéristiques des PAN,

les caractéristiques d'une éventuelle attente des PAN.

Le GEPAN est bien placé pour savoir qu'on ne connaît, à l'heure actuelle, que très peu de caractéristiques réelles des PAN.

Quant à la question sur les caractéristiques d'une éventuelle attente des PAN du témoin, elle nous renvoie directement à une réflexion générale sur le concept de PAN.

2.3. - QUELQUES CONSIDERATIONS SEMANTIQUES

Qu'est-ce qu'un PAN ( ou Phénomène Aérospatial Non-identifié ) ? On désigne sous le terme de PAN les phénomènes fugitifs, généralement lumineux, qui se situent dans l'atmosphère ou sur le sol et dont la nature n'est pas connue ou reconnue par les personnes qui les observent.

Le mot PAN recouvre donc la classe de phénomènes qui ne rentrent dans aucune des classes de phénomènes connus par l'observateur. Il se définit négativement, par opposition aux phénomènes connus. En utilisant le jargon linguistique cela revient à dire que le mot PAN renvoie à un "sens" qui n'a pas de "référent". Le sens doit être compris comme la représentation mentale de l'idée évoquée par le mot, le référent comme la classe des phénomènes que le mot désigne ( 1 ). Par extension, on inclut dans le référent les représentations matérielles de cette classe de phénomènes. Par exemple, l'auteur de ces lignes n'a jamais vu la fusée "Ariane", mais il en a un référent constitue par les images photographiques et télévisées de cet objet.

(1) Cf. MARTINET, 1961.

Une discussion, que nous ne continuerons pas ici, pourrait s'ouvrir sur la question de savoir si une représentation matérielle d'un mythe constitue le référent du mythe, et non pas la représentation du mythe : une photographie de la "Vénus de Milo" est-il un référent de la statue du Louvre ou de la déesse Venus ? ( 2 ).

(2) Si le mythe des objets physiques est supérieur à la plupart des autres, d'un point de vue épistémologique, c'est qu'il s'est avéré être un instrument plus efficace que les autres mythes pour insérer une structure maniable dans le flux de l'expériences" ( QUINE, 1953 ).

Ainsi, PAN, tel qu'il a été défini plus haut n'a pas de référent, de la même manière par exemple que "le vide".

Mais est-ce que, lorsque nous décelons au cours d'une enquête, des attentes des PAN chez un témoin, celles-ci correspondent à ce qui vient d'être dit ?

Sans aucun doute, la réponse est négative, notre expérience nous montre que le PAN est, pour beaucoup de témoins, une toute autre chose.

Signalons d'abord et pour éclairer le vocabulaire, que le témoin ayant des attentes nous parle d'OVNI et non de PAN. Nous appellerons alors ces attentes et leurs caractéristiques : "attentes d'OVNI, caractéristiques des attentes d'OVNI".

Or, est-ce que notre connaissance des attentes d'OVNI, et du mot OVNI en général, permet d'appliquer à celui-ci les considérations faites sur le mot PAN ?

Nous venons de répondre par la négative. Le mot OVNI diffère principalement du mot PAN, il nous semble, par le fait qu'il a un référent ( ou des référents ).

Le mot OVNI recouvre beaucoup de représentations physiques ( dessins, films d'animation, maquettes, photographies... ) plus ou moins connues ou acceptées socialement. En parallèle, la "vérité" de ces représentations, l'éventuelle relation entre ces représentations et un objet physique, est plus ou moins connue ou acceptée. Mais est-ce qu'une photo d'OVNI a le même statut qu'une photo d'Ariane, ou qu'un buste d'Ulysse, ou qu'un dessin de Superman ? ( 1 ).

(1) Nous venons de connaître un événement tragico-comique qui constitue une illustration du statut ambigu de certains référents. Un nombre considérable d'enfants d'Austin USA ont dû suivre des traitements psychothérapeutiques après une forte déception : lors de récentes inondations ces enfants attendaient, avec beaucoup d'assurance que Superman vienne les secourir... ( Agence de presse EFE, août 1981 ).

En tous cas les représentations, matérielles accompagnées de leurs "vérités" relatives constituent un tout indissociable du mot OVNI. Dans la société occidentale contemporaine, les media, en amalgamant fiction et science, imagination et réalité, ont créé un référent qui a couramment le statut d'une classe d'objets physiques ( 2 ).

(2) Des récents sondages d'opinion indiquent que 35 % des personnes interrogées croient aux Soucoupes Volantes et aux OVNI ( CESA-CNES, 1980 ), 25 % expliquent la présence d'OVNI par des engins extraterrestres ( SOFRES, 1979 ), 28 % croient aux extraterrestres ( IFOP, 1979 ).

Il nous semble alors probable que dans beaucoup des cas où des informations sur le phénomène OVNI sont actualisées, celles-ci concernent plus le sens et le référent d'OVNI que le sens sans référent de PAN.

En tous cas, lorsque nous décelons chez un témoin des attentes d'OVNI, les caractéristiques descriptives ( explicites ou implicites ) de ces attentes ne peuvent émaner que du référent d'OVNI et non pas des PAN ( 1 ). Or, rien ne permet de penser que le PAN perçu par un témoin ait quelque chance de se rapprocher des informations sur le phénomène OVNI.

(1) Faisons remarquer que, pour l'instant, nous ne pouvons pas avancer les caractéristiques descriptives du référent OVNI. Est-ce qu'il est constitué par une représentation largement homogène et répandue dans la population ? Autrement dit, est-ce qu'il est un stéréotype social ? Ou est-ce qu'il dépend profondément des particularités de chaque sujet ? Seule une recherche approfondie pourra répondre à ces questions.

2.4. - HYPOTHESE

Cette assertion constitue le trait d'union entre les données générales de la psychologie de la perception et le modèle que nous proposons pour l'analyse des témoignages de PAN.

Elle se cristallise dans une hypothèse générale : la probabilité que la subjectivité intervienne dans un témoignage de PAN croît avec les attentes d'OVNI du témoin.

Sur le plan pratique, la démarche consistera à déceler dans le discours du témoin les attentes ayant pu interférer avec la perception du PAN ; en particulier les attentes générales ( connaissances, croyances aux OVNI et celles spécifiques au moment de l'observation interprétation immédiate, vécu sentimental ). Nous y reviendrons.

Dans le cas le plus complet, ces données permettront de pondérer chaque élément descriptif rapporté par un témoin, par une probabilité d'intervention de la subjectivité. Nous appellerons le résultat de cette analyse la "propension à la subjectivité".

2.5. - PRISE EN COMPTE DE QUELQUES PARTICULARITÉS DU TÉMOIGNAGE DE PAN

Dans la plupart des cas d'observation de PAN, les enquêteurs du GEPAN ne sont pas les premiers à discuter avec le témoin au sujet de son observation. Au contraire, dans l'énorme majorité des cas, le témoin a déjà exposé plusieurs fois son observation à des amis, enquêteurs de la gendarmerie, enquêteurs privés, autres témoins.

Deux situations nous intéressent particulièrement :

les discussions entre témoins d'un même phénomène,

les enquêtes effectuées selon des méthodes directives, c'est-à-dire en posant des questions fermées, ne permettant qu'un éventail restreint de réponses.

Notre intérêt émane d'abord de notre expérience qui nous montre l'importance, dans un témoignage, des "informations" apportées au témoin par son entourage, en particulier dans les deux cas cités.

Cet intérêt se trouve accru par l'existence, en psychologie, d'un cadre théorique permettant de comprendre l'effet des informations actualisées pour le témoin par son entourage ( à différence de la théorie des attentes perceptives qui concerne les informations actualisées par le témoin ).

Ce cadre théorique est celui des "processus d'influence" que nous présenterons brièvement.

2.6. LES PROCESSUS D'INFLUENCE

Dans le cadre du témoignage humain, une importance capitale doit être accordée aux variations qui découlent des rapports entre le témoin et les personnes qui l'entourent.

Cette idée fut abordée, aux aurores de la psychologie scientifique, sous le nom de "suggestibilité" ( BINET, 1900 ).

Avec la maîtrise de la méthode expérimentale apparut l'énorme complexité de ce type de processus, appelés actuellement "d'influence".

"Les processus d'influence sociale sont relatifs aux modifications qu'entraîne dans les jugements, opinions, attitudes d'un individu -ou d'un groupe-, le fait de prendre connaissance des jugements, opinions et attitudes d'autres personnes sur le même sujet" ( MONTMOLLIN, 1976, page 3 ).

Cette définition récente fait le point de 30 ans de travaux dans ce domaine, en mettant l'accent sur le caractère cognitif du processus, mais aussi sur l'aspect empirique, observable, des données apportées par ces travaux.

Dans la présente note, nous nous limiterons à rappeler que, dans le domaine de la perception, ces travaux montrent que la réponse perceptive d'un sujet peut dépendre de la connaissance qu'il a de la réponse d'autrui. Dans la plupart des cas le révélateur de cette dépendance est la convergence des réponses ainsi apportées.

Cela fut d'abord montré par SHERIFF ( 1935 ) en présentant un stimulus non structuré, en l'occurrence un point lumineux qui semble se déplacer à l'intérieur d'un champ obscur. Le déroulement de l'expérience prouvait que les sujets tendent à faire converger leurs réponses concernant le déplacement apparent du point lumineux.

Plus tard ( SCHONBAR, 1945 ) retrouva le même résultat avec un point lumineux qui se déplace réellement dans un champ de référence visible. Par la suite, beaucoup d'expériences ont étudié le processus dans des conditions expérimentales très diverses.

Dans la plupart de ces expériences, la réponse d'autrui est fournie après la présentation du stimulus. Cependant, quelques protocoles expérimentaux indiquent cette réponse au sujet avant la présentation. On soutient ainsi, au niveau théorique, que l'influence s'exerce sur l'hypothèse perceptive que le sujet élabore au sein même du processus perceptif ( FLAMENT, 1958 ).

De cette façon, la théorie des processus d'influence rejoint les modèles dialectiques de la perception ( voir chapitre 1 ).

En outre, d'autres expériences récentes ( par exemple : LOFTUS, 1975 ) montrent que l'influence peut avoir lieu au moment de la remémorisation, quand on introduit des informations nouvelles à l'intérieur des questions qu'on pose au sujet. Les résultats montrent que lorsque les questions présupposent un objet ou événement, la probabilité que celui-ci soit rapporté par le sujet augmente, indépendamment du fait que cet objet ou événement ait été vraiment observé par le sujet.

2.7. – HYPOTHESES

L'application des données de la théorie des processus d'influence au témoignage de PAN permet d'élaborer deux nouvelles hypothèses générales :

La probabilité que la subjectivité intervienne dans un témoignage de PAN croît avec la communication entre témoins sur le phénomène OVNI.

La probabilité que la subjectivité intervienne dans un témoignage de PAN croît avec la communication entre le témoin et les enquêteurs sur le phénomène OVNI.

Sur le plan pratique, le modèle demande, lors de la collecte de données, de se préoccuper des éventuelles conversations que le témoin a pu avoir à propos de son observation. La terminologie employée, les hypothèses avancées par les interlocuteurs de ces conversations deviennent des données pertinentes pour l'analyse de la propension à la subjectivité.

De façon générale, la propension à la subjectivité peut être présentée à l'intérieur d'une hypothèse d'ensemble, regroupant les trois hypothèses générales présentées :

La probabilité que la subjectivité intervienne dans un témoignage ( propension à la subjectivité ) croît lorsque des informations se référant au phénomène OVNI sont actualisées, par le témoin ou son entourage, avant, pendant ou après son observation de PAN.

Deux rappels semblent ici nécessaires :

-

L'hypothèse ne prédit pas que, dans tous les cas, le témoignage s'approchera des informations actualisées ou qu'il s'éloignera de la réalité physique du stimulus perçu.

On peut facilement concevoir des cas d'espèce où le témoignage ne sera pas influencé par les informations actualisées ou même des cas où le stimulus correspondra à ces informations.

L'hypothèse ne prévoit qu'une probabilité pour que la subjectivité intervienne. Elle ne prétend être qu'un critère pour trier les témoignages pouvant être plus subjectifs que d'autres.

les informations concernant le phénomène OVNI ne peuvent pas constituer une référence au réel ; ainsi le deuxième cas ( stimulus correspondant aux témoignages ) d'espèce cité apparaît comme très improbable. Ce postulat de travail, sur lequel nous nous sommes attardés ( cf. 2.3. ) est fondamental.

2.8. - PRISE EN COMPTE DES DERNIERES PARTICULARITES DU TEMOIGNAGE DE PAN

L'estimation de la propension à la subjectivité n'est pas le seul travail d'analyse possible sur les cas d'observation de PAN. Ceux-ci comportent parfois plusieurs témoins ; l'analyse peut alors se poursuivre en comparant les éléments apportés par chacun des témoignages. En outre, l'environnement physique de l'observation fournit des données ( situation spatio- temporelle des témoins, topographie des lieux, météorologie... ) permettant parfois de mieux comprendre les nuances séparant un témoignage d'un autre.

Les règles à utiliser lors de l'analyse de la propension à la subjectivité sont des règles émanant des connaissances psychologiques. Par contre, cette deuxième étape, mettant en rapport les différents témoins et témoignages entre eux et avec l'environnement physique utilise simplement les normes de la logique ( triangulation spatio-temporelle par exemple ).

Cette analyse logique doit déboucher sur la proposition d'un ou plusieurs scénarios, comportant des caractéristiques plus ou moins probables, de l'événement qui a pu être à l'origine des témoignages recueillis.

Nous appellerons le résultat final de cette analyse la "présomption de subjectivité".

Signalons finalement le fait que quelques enquêtes permettent de recueillir des données physiques ( traces, échos radars... ). Il appartient alors aux enquêteurs de confronter les hypothèses de travail, fournies par l'analyse du témoignage avec celles découlant des données physiques. Cette confrontation ne se réalise que dans la phase ultime de discussion générale du cas ; en aucune manière l'existence des données physiques ne doit interférer immédiatement avec l'analyse du témoignage proprement dite.

2.9. - COLLECTE DES DONNEES

Il n'est pas inutile de rappeler que les données pertinentes pour l'analyse du témoignage sont recueillies en même temps que le témoignage des caractéristiques physiques observées, pour autant que ces deux éléments font partie d'un vécu unique du témoin, rapporté dans un discours commun ( 1 ).

(1) Au sens large du terme : parole, dessin, geste...

Ce discours doit être au départ le plus libre possible, mais l'enquêteur doit être attentif pour relancer le témoin sur les points que celui-ci n'aborde que sommairement. Cette relance doit se faire de façon non directive. Plus tard, le témoignage peut être complété par un "entretien centré".

Les données recueillies doivent s'articuler autour de quelques thèmes principaux :

Cadre de référence : niveau de croyance et connaissance ( évolution éventuelle ) à propos des PAN et des différentes interprétations proposées couramment ( manifestations d'extra-terrestre, par exemple ).

Interprétation immédiate et postérieure.

Vécu sentimental autour de l'observation.

Relations du témoin avec son entourage suite à son observation.

Le référentiel linguistique et le style ( interprétatif, descriptif ) du discours doivent être remarqués.

Cette méthodologie est le fruit de la confrontation entre la théorie psychologique et la pratique des enquêtes au sein du GEPAN. Elle a été mise en place principalement par F. ASKEVIS dans les années 1978 et 1979.

3. – ANALYSE DES TEMOIGNAGES DE PAN

3.1. - PRINCIPES GENERAUX

Les données à analyser se présentent généralement sous la forme d'une série de plusieurs discours ( au sens large : textes écrits déclarations orales mais aussi gestes, dessins, intonations... ) issus d'un ou plusieurs témoins. Mais chacun de ces discours est aussi un ensemble complexe d'éléments d'information différents : par exemple les estimations de paramètres descriptifs ( distance, forme, couleur... ) relatifs à un ou plusieurs phénomènes au cours d'une ou plusieurs phases d'observations.

A partir de la constatation de la complexité des informations contenues dans les témoignages, l'analyse va se fonder sur trois principes généraux :

-

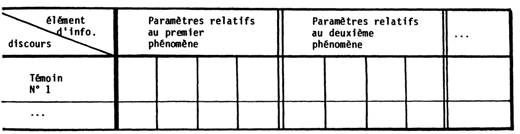

Il est pratiquement impossible de mener une analyse globale sur un ensemble aussi complexe en étudiant simultanément tous les éléments d'information de cet ensemble. On est donc conduit à essayer d'ordonner cet ensemble pour pouvoir l'analyser. Cet ordonnancement consistera à isoler dans chaque discours de chaque témoin les éléments d'information relatifs, par exemple, aux paramètres descriptifs d'un phénomène ou d'une phase d'information. On aboutit alors à une saisie matérielle des données suivant le schéma ci-dessous :

Bien entendu, il peut être difficile de construire une telle matrice à partir des seuls témoignages. Cette construction pourra se modifier ou même n'apparaître clairement qu'au cours de l'analyse.

On trouve un exemple d'un tel ordonnancement des informations au paragraphe 4.4. ) ( exemple d'analyse de témoignage ).

-

L'analyse des informations de témoignages ainsi ordonnancée consistera à étudier la cohérence entre les différents éléments ( cohérence interne de chaque discours, cohérence entre les différents discours ). Cette étude utilisera les autres types d'information disponibles, susceptibles de mettre en évidence ou d'expliquer d'éventuelles incohérences.

Ces autres informations disponibles sont :

des renseignements d'ordre physique décrivant les circonstances des observations ( topographie, météorologie, etc. ). Elles font partie de "l'environnement physique" et nous les appellerons extrinsèques ( au phénomène ) pour ne pas les confondre avec les informations de traces ( au sol, écho radar, etc. ), pouvant être dues éventuellement à une interaction du ( ou des ) phénomène ( s ) avec cet environnement ( ces dernières informations dites intrinsèques, ne seront prises en compte qu'après l'analyse des témoignages, pour confrontation et synthèse finale ).

des informations d'ordre psychologique relatives aux témoins telles qu'elles ont pu être recueillie au cours de l'enquête ( voir plus haut ) : attentes, présupposés, réaction immédiates, interpellations, etc., mais aussi les informations concernant les niveaux de dépendances éventuelles entre les témoins ( processus d'influence ).

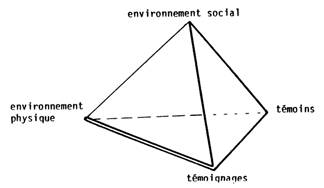

Par rapport au schéma tétraédrique qui sert de guide méthodologique au GEPAN ( BESSE et al, 1981 ), ces informations concernent le témoin et ses relations avec son environnement psychosocial. Pour plus de clarté, nous les avons appelés "données de la propension à la subjectivité".

L'analyse va donc consister à confronter trois types d'information en essayant de déterminer les relations existant entre leurs différents éléments. Dans le schéma tétraédrique, il s'agit d'explorer les relations entre un pôle d'information ( témoignage ), une partie d'un autre pôle ( environnement physique, données extrinsèques ) et une partie des deux pôles restants et de l'axe qui les joint ( attentes et réactions du témoin et influences de l'environnement psychosocial ) ( 1 ).

(1) Bien entendu, il existe d'autres informations concernant le pôle "témoin" qui peuvent être du plus grand intérêt, par exemple des informations d'ordre physiologiques, telles que les capacités sensorielles ( vue, ouie ). Elles doivent inter venir dans l'analyse des témoignages lorsqu'elles sont disponibles mais nous ne discuterons pas leur utilisation pour ne pas alourdir l'exposé car il faudrait alors aborder la question du mode d'acquisition de ces données ( test sensoriel ) et tenir compte de leur nature ( plus déterministe ) différente de celle ( plus probabiliste ) des données psychologiques que nous discutons ici.

On peut noter le parallèle entre cette démarche centrée sur les relations entre les éléments d'informations plus que sur les éléments eux-mêmes, et certaines théories de perception ( PIAGET par exemple ) selon lesquelles si les récepteurs sensoriels "sentent" les éléments, le processus perceptif, lui, "perçoit" les relations entre les éléments.

L'analyse des témoignages suit ainsi un processus qui permet au chercheur de "percevoir" les informations qui y sont contenues.

-

Bien que le processus doive être, par la force des choses largement analytique, le résultat à atteindre sera nécessairement synthétique, c'est-à-dire devra rendre compte des poids relatifs des différents éléments de témoignages en explicitant les cohérences et les incohérences à l'aide des informations d'ordre physique et psychologique.

Ceci devra donc conduire à une évaluation probabiliste des différents éléments d'information étant entendu qu'une probabilité différente pourra être attribuée à chacun d'eux ( par exemple, un témoignage douteux ne permet pas nécessairement d'éliminer les autres témoignages du même cas... ).

Nous avons appelé cette probabilité associée en fin d'analyse à chaque élément d'information issu des témoignages, la "présomption de subjectivité". Ainsi, l'analyse conduit à un ou plusieurs scénarios dont certains éléments pourront avoir une forte présomption de subjectivité, alors que pour d'autres elle restera faible.

D'un point de vue pratique, il n'y a pas de technique standard, infaillible, qui permette d'aboutir à coup sûr au type de résultat que nous venons d'énoncer. Il n'est pas certain non plus qu'existe pour chaque cas d'observation un résultat unique ( un "bon" résultat ) pour les analyses que l'on peut mener. Dans certains cas, les données d'ordre physique prendront une importance particulière ( dans l'exemple ci- après, elles permettent de localiser le phénomène par triangulation et de scinder les événements en différentes phases ). Dans d'autres, les données psychologiques permettront d'expliquer d'abondantes contradictions ( voir ESTERLE et al, 1981 ). Tout au plus, pourrons-nous donc indiquer quelques lignes directrices sur la méthode à suivre, étant bien entendu que le schéma devra être adapté à chaque cas particulier.

3.2. – SCHEMA GENERAL D'ANALYSE

A titre indicatif l'analyse peut commencer par la cohérence interne de chaque témoignage ( analyse des lignes de la matrice décrite ci-dessus ). Cette cohérence est étudiée en fonction des informations physiques extrinsèques ( conditions de visibilité, compatibilité des estimations de durée, distance, vitesse, etc. ). Les incohérences éventuelles sont examinées par rapport aux attentes particulières du témoin, de même que l'utilisation possible d'un vocabulaire particulier.

Après étude de la cohérence interne, on peut examiner ensuite la cohérence inter- témoignage ( analyse de la matrice en colonnes ). Là aussi, les incohérences sont à étudier par rapport aux conditions physiques d'observations aux attentes et réactions particulières des témoins aux relations spécifiques qu'ils peuvent avoir eu entre eux ( la question du rôle de l'indépendance des témoins a été étudiée et sera discutée dans une Note Technique ultérieure ).

Ce travail étant fait, il faut ensuite considérer globalement les résultats pour voir si on a pu aboutir à une explication complète de l'ensemble des données. Eventuellement apparaîtront alors des questions auxquelles l'analyse n'aura pas répondu, et qui demanderont un réexamen particulier ou même général ( y compris des modifications de la matrice de départ ). Le processus se poursuivra jusqu'à aboutir à un équilibre général où l'ensemble des données des témoignages se trouvera expliqué par les informations disponibles ( ce qui pourra demander parfois un complément d'enquête ). Aux différentes unités d'information ( distance forme, etc. ) sera alors associé un jeu de pondérations probabilistes permettant d'élaborer des hypothèses ou scénarios, plus ou moins probables sur les événements à l'origine des témoignages.

3.3. - MODÈLES PRÉCÉDENTS

La technique d'analyse de témoignage que nous venons de présenter est cohérente avec la réflexion théorique qui le précède. Elle est aussi le résultat d'une confrontation avec la pratique des enquêtes sur le terrain. A ce double titre, elle fait suite à la technique utilisée précédemment dans les enquêtes du GEPAN, mise en place grâce aux travaux de F. ASKEVIS. Nous rappelons les grandes lignes de ce système d'analyse.

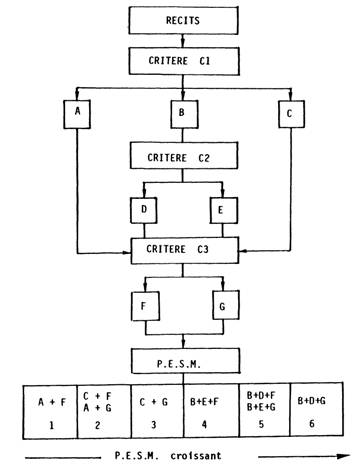

Ce système permettait de situer chaque cas d'observation, selon une échelle ordinale, dans un continuum de la "probabilité pour que le cas auquel on avait affaire corresponde à une situation où les éléments subjectifs sont réduits au minimum" ( PESM ).

Le PESM est évalué à l'aide d'un système composé de trois critères :

multiplicité et concordance des témoignages ;

indépendance des conditions d'observation ( s'il y a plusieurs témoins ) ;

renforcement des croyances.

Le tableau ci-dessous représente les différentes modalités de chaque critère, et leurs articulations permettant de classer les combinaisons des modalités dans le continuum du PESM.

Cette technique, si elle permet essentiellement de comparer différents cas entre eux, souffre par contre d'un manque de nuance qui rend difficile, voire impossible, la prise en compte des données lorsqu'elles sont multiples ( plusieurs témoins, différents discours, phases multiples d'observation ). Dans ces cas, les critères risquent de prendre des valeurs différentes selon les témoins ou les phases d'observation, par exemple.

Une appréciation globale comme celle du PESM est donc parfois délicate ou arbitraire. Nous venons de proposer une technique d'analyse plus nuancée, en donnant plus de poids aux données relatives à chaque témoin, à chaque élément, à chaque phase, ainsi qu'aux interactions qui peuvent exister entre eux.

Par contre, la technique du PESM reste toujours une alternative appropriée pour les cas d'observation simples, avec par exemple un témoin unique et une phase unique d'observation. Mais on peut alors se demander dans quelle mesure il vaut la peine d'entreprendre une étude de tels cas puisque justement le chercheur est alors privé du matériau permettant des analyses complexes de recoupement, confrontation, vérification cation de cohérences, etc.

4. – EXEMPLE

4.1. - INTRODUCTION

Nous allons montrer ici les grandes lignes de l'analyse des témoignages effectuée dans une enquête du GEPAN, récemment publiée ( cf. EBERS et al, 1981 ).

L'abondance des données brutes exclut leur présentation in extenso. Nous rappelons simplement qu'il s'agit d'un phénomène qui avait fortement éclairé une agglomération et ses alentours. Peu après minuit, au printemps 1979. Cette lumière a été observée par 6 témoins au moins, répartis en trois groupes. Elle était accompagnée par des coupures de courant électrique et par l'observation de formes lumineuses dans des endroits précis. Trois jours après l'observation, environ 1800 kg de poissons sont morts dans des bassins d'élevage, à proximité immédiate de l'endroit où le phénomène lumineux avait été observé.

Pour la plupart des témoins, nous possédons deux documents de travail : le PV de gendarmerie et l'enquête du GEPAN. Ces documents comportent des récits et des données spatio-temporelles, recueillies parfois par reconstitution ( voir EBERS et al, 1981 ).

Le corpus des témoignages à analyser est constitué de 13 discours émanant de huit témoins et répartis dans les deux documents ( dans EBERS et al, 1981, le compte-rendu d'enquête 79/03 du GEPAN ne cite que 6 témoins et 11 discours, les autres n'apportant rien au plan de l'analyse globale ).

4.2. - EXAMEN DES DONNÉES

Nous avons décomposé ces discours en unités élémentaires, en éléments descriptifs susceptibles de concerner des phénomènes distincts bien que concomitants : "lumières" "coupures de courant" et "formes lumineuses". Ces données ainsi réparties forment la première série d'informations ( témoignage ) à traiter.

La deuxième série est constituée par les informations relatives à la "propension à la subjectivité" ( tel que le terme a été défini plus haut ). Pour 4 témoins, celles-ci ne laissent apparaître aucune donnée spécifique susceptible de pondérer les unités élémentaires de discours.

On décèle par contre chez l'un des témoins Madame ARMAND, une forte attente vis- à-vis des incendies et du feu, en raison d'une expérience antérieure "J'ai vu une maison brûler et deux femmes se jeter par la fenêtre ; ce sont des choses qui me restent..."

Cette attente s'est traduite par une forte angoisse au moment de la perception des formes lumineuses : "ces fils électriques qui brûlaient, çà me remuait... boules de feu.. ".

A un premier niveau de l'analyse, on peut considérer qu'il est probable que la subjectivité du témoin soit intervenue dans la perception de ces éléments.

Un autre témoin, Monsieur RAOUL, a vécu son observation avec beaucoup d'angoisse et d'incompréhension. Par la suite, il a manifesté un intérêt non négligeable pour des phénomènes "analogues", au point d'acheter des revues spécialisées. Ces sentiments persistent au moment de l'enquête : "Je m'explique mal, j'arrive à croire qu'il y a des engins : on a été suivis par cette lumière et puis voir ce truc en arrière, énorme...". En outre, le témoin a perçu le phénomène avec une sélectivité très forte, au point de ne remarquer aucun élément du paysage arbres, poteaux, moutons... : "Je les ai pas vu... çà m'a pas marqué l'esprit...".

Ces données nous poussent à considérer que son témoignage doit être pondéré par une certaine propension à la subjectivité. Cette subjectivité peut être moins forte pour les données recueillies cinq jours après l'observation par la gendarmerie, que pour celles rapportées aux enquêteurs du GEPAN. En effet, en dehors des actions du temps sur le souvenir des situations vécues avec une forte émotion, des enquêteurs privés ont interrogé entre temps le témoin avec des méthodes "fermées", par exemple en montrant des photos dites "d'OVNI" pour que Monsieur RAOUL retrouve le phénomène observé...

L'analyse conduit donc à considérer qu'il est probable que les données rapportées par Monsieur RAOUL ne sont pas exemptes de subjectivité en particulier pour ce qui est des termes employés ( vocabulaire interprétatif ).

Pour ce qui est des données relatives à l'environnement physique ( données extrinsèques ), elles se composent principalement des positions spatio-temporelles des différentes observations : direction d'observation, obstacles physiques divers... A titre d'exemple, nous pouvons signaler que le champ de vision était plus large pour certains témoins, et que deux d'entre eux ont observé à l'intérieur d'une voiture en mouvement ( voir EBERS et al, 1981 ).

4.3. - STRATÉGIE D'ANALYSE

Tout en rappelant qu'il y a plusieurs façons d'analyser ces trois séries de données nous choisissons dans le cas présent d'étudier les témoignages ( première série d'information ) des points de vue successifs de :

la concordance intra-témoignage ;

la concordance inter-témoignage par groupes de coprésence ( ou présence simultanée au moment de l'observation ) ;

la concordance inter-témoignage générale ( d'un groupe de témoin à un autre ).

Bien entendu nous ferons appel, en cours d'analyse, aux données relatives aux propensions à la subjectivité et à l'environnement physique.

4.4. - CONCORDANCE INTRA-TÉMOIGNAGE

En général ( voir tableau plus loin ) les éléments rapportés lors des deux discours de chaque témoin ( PV de gendarmerie et enquête GEPAN ) sont très cohérents pour chaque témoin. Nous décelons cependant quelques contradictions :

la durée indiquée par Madame ARMAND passe d'une minute ( PV de gendarmerie ) à trois ( enquête GEPAN ). Le modèle d'analyse permet de mettre cette différence en rapport avec l'effet de surestimation dû à l'angoisse ou à une forte attention ( 1 ). Nous considérons donc l'estimation d'une minute comme étant probablement la moins subjective.

Une interprétation différente peut rendre compte d'un changement constaté dans la terminologie employée par Monsieur RAOUL. Ce témoin parle de "boule" de "masse" dans le PV de gendarmerie, et "d'appareil", de "disque", lors de l'enquête GEPAN, voire "d'engin" lorsqu'on lui demande son opinion sur la question.

Nous pouvons avancer l'hypothèse que le témoin, dans un désir de compréhension d'un phénomène qui l'avait fortement troublé, adhère à une explication du style "engin volant" en particulier s'il a été aiguillé dans ce sens par les méthodes des enquêteurs privés citées plus haut.

(1) Cf. FRAISSE, 1967, pour l'évaluation des durées.

4.5. - CONCORDANCE INTERGROUPES PAR GROUPES DE CO-PRESENCE

-

M., Mme et Melle Armand

Ces trois témoins étaient situés, au moment de l'observation, dans deux pièces voisines. Ils ont regardé par leurs fenêtres respectives. Les témoignages indiquent que, avant de regardé, Mlle ARMAND a entendu une exclamation de son père qui se situe quelques secondes après qu'il ait commencé à observer ( Mme ARMAND a regardé un peu avant son mari ). Les durées d'observation rapportées permettent alors d'affirmer que les 3 témoins étaient face à un même phénomène.

Les témoignages sont très proches pour l'heure d'observation la durée, le bruit, la couleur et l'intensité de la lumière.

Cependant, deux différences importantes apparaissent entre leurs récits : le "câble en feu" et les "boules en feu", rapportés exclusivement par Mme ARMAND, et le degré d'éblouissement des témoins. Alors que M. et Mme ARMAND voyaient tout le paysage éclairé par la lumière, Mlle ARMAND était fortement aveuglée au point de ne voir "qu'un rideau de lumière".

Cette dernière contradiction peut être expliquée grâce à trois propositions :

une sensibilité particulière de Mlle ARMAND à la lumière. Cette proposition est en accord avec le fait que ce témoin a eu les jours après l'observation, des "petites irritations dans les yeux" ;

une plus grande intensité lumineuse reçue objectivement par Mlle ARMAND ; cette proposition présuppose que le point d'observation de ce témoin était légèrement plus rapproché de la source lumineuse supposée isotrope ;

une intensité lumineuse croissante du phénomène observé. L'accoutumance est plus aisée si le témoin commence son observation alors que le phénomène est encore de faible intensité. Ainsi, Mme, M. et Mlle ARMAND, qui ont commencé à observer cet ordre font état d'éblouissement d'autant plus fort : M. ARMAND a été relativement plus ébloui que son épouse : "J'ai été fort ébloui par une lumière qui éclairait tous les environs... tellement intense que je n'ai rien pu voir d'autre".

Les témoignages de Mlle ARMAND ( "aveuglée" ) et de son père ( cf. dernière citation ) ne poussent pas à considérer que les phénomènes "câbles en flammes" et "boules de feu rapportés par Mme ARMAND manquent de cohérence au niveau du groupe. Ils peuvent résulter simplement d'une plus grande accoutumance.

A ces stades de l'analyse l'acceptation de ces deux éléments descriptifs ne doit pas ignorer la propension à la subjectivité signalée plus haut. Toutefois, cette propension ne permet pas non plus de rejeter totalement ces données. On peut supposer que Mme ARMAND a observé quelque chose s'apparentant aux éléments descriptifs qu'elle fournit.

Quelle que soit la propension à la subjectivité que l'on ait pu déceler, il reste toujours une probabilité, même faible, que cette description soit parfaitement exacte. Mais cette probabilité est directement fonction de l'importance de cette propension à la subjectivité.

Une autre ambiguïté peut être facilement dépassée, à propos du phénomène "coupure de courant électrique". Mlle ARMAND a constaté au moment de l'observation qu'il n'y avait pas de courant, alors que son père a remarqué, après la fin du phénomène lumineux, que le courant n'était pas coupé. La coupure du courant disparaît donc à peu près au même moment, que la lumière éblouissante.

M. & Mme Raoul

Ces deux témoins étaient, au moment de l'observation à l'intérieur de leur voiture en mouvement. Nous pouvons considérer avec certitude que leur observation relève du même phénomène lumineux. Par contre, M. RAOUL a été le seul à se retourner et à apercevoir une "forme lumineuse" sans que cela puisse être confirmé ou infirmé par son épouse qui conduisait et regardait toujours devant elle.

Leurs témoignages sont largement concordants pour les éléments descriptifs de la lumière.

Toutefois, le témoignage de Mme RAOUL n'a été consigné que par l'enquête GEPAN, quatre mois après l'observation et précédé de plusieurs conversations, sur le phénomène observé, avec son époux. Celui-ci est, en outre, considéré comme pouvant avoir une propension à la subjectivité non négligeable lors de son témoignage, en particulier pour les éléments se rapportant à la forme et au comportement des phénomènes ( vocabulaire interprétatif ).

Nous appliquons le même critère aux éléments communs des témoignages des deux époux, en particulier à la description du déplacement de la lumière : "Cette lumière avançait en même temps et à la même vitesse que nous'' ( M. RAOUL ) ; "la lumière nous suivait, j'avais vraiment l'impression qu'elle était fixée sur la voiture" ( Mme RAOUL ).

M., Mme Bernard et Mme Irène

( Seul le premier de ces témoins, M. BERNARD est cité dans l'enquête GEPAN n° 79/03 ).

Ces trois témoins sont largement concordants pour l'heure, la couleur, l'intensité et la direction de la lumière. M. BERNARD est le seul à n'avoir pas perçu de bruit, mais il se trouvait à l'intérieur de son établissement pendant que les deux autres témoins étaient à l'extérieur.

Les trois témoins ont observé une coupure de courant électrique pendant toute la durée du phénomène.

4.6. - CONCORDANCE INTER-TÉMOIGNAGE GÉNÉRALE

A ce stade de l'analyse, seuls les phénomènes "lumières", "bruit" et "coupures de courant électrique" peuvent conduire à l'élaboration d'une hypothèse commune.

La situation des témoins, l'heure de l'observation et les aires illuminées, permettent d'adopter comme hypothèse la plus économique celle d'un phénomène "lumineux" unique, accompagné d'un bruit et d'une coupure momentanée du courant électrique.

La plupart des témoignages concordent, en indiquant des durées, intensités, couleurs, portées de la lumière et des descriptions du bruit semblables ou compatibles. A titre d'exemple, le groupe RAOUL indique que la "lumière venait des étangs" situés devant les fenêtres du groupe ARMAND.

Ainsi les données sont cohérentes avec une hypothèse de localisation des aspects lumineux et sonores à proximité des étangs, accompagnés d'une coupure du courant électrique.

L'analyse permet aussi de préciser certains aspects descriptifs probables du phénomène, en particulier pour ce qui est des données "câble en flammes" ( Mme ARMAND ) et "boule/appareil" ( M. RAOUL ).

Nous avons déjà signalé qu'il faut tenir compte de la propension à la subjectivité décelée chez les témoins à propos de ces thèmes. Toutefois, la reconstitution ( voir croquis plus loin ) situe le phénomène "boule/appareil" dans la direction et avec la taille apparente du câble rapporté "en flammes", c'est-à-dire au-dessus des étangs, vers le centre supposé de la "lumière".

Nous pouvons alors considérer le phénomène "câble en flammes" et "boule/appareil" comme un phénomène unique, concomitant avec l'aspect général "lumière".

L'appellation "masse, boule lumineuse" ( PV de gendarmerie ) est à préférer à "appareil", non seulement en raison de la proximité temporelle avec l'observation, mais aussi parce qu'elle se recoupe plus aisément avec le "câble en flammes".

4.7. - CONCLUSION

L'analyse fournit finalement des données assez précises sur les phénomènes concomitants "lumière", "bruit" et "forme lumineuse". Toutefois la précision est moindre pour les caractéristiques formelles de ce dernier aspect, car elles restent dépendantes de la signification qui a pu être attribuée par les témoins du phénomène.

A plus forte raison, nous sommes conduits à donner un poids assez faible aux "boules de feu" qui ne sont rapportées que par un seul témoin, et à la "lumière qui avançait avec la voiture" rapportée par deux témoins dépendants.

4.8. - ÉPILOGUE

L'étude approfondie de l'environnement et des anomalies physiques a permis, dans le cas présent, de développer ultérieurement l'hypothèse d'un "effet couronne" particulièrement intense avec fusion partielle du câble ( boules de feu tombant dans l'étang ). Cette hypothèse, parfaitement cohérente avec les données fournies par l'analyse des témoignages, a été confirmée par les services spécialisés de l'EDF.

Il s'ensuit que les informations "câble en flammes" et même "boules de feu" ( tombant dans l'étang ) fournies par M. ARMAND étaient parfaitement exactes ( l'effet couronne a entraîné un échauffement et une fusion du câble ), alors que l'analyse des témoignages conduisait, sur ce point, à une assez forte présomption de subjectivité.

Nous sommes, dès lors, confrontés aux limites et nuances de la pondération faite à partir de la propension à la subjectivité. Dans le meilleur des cas, cette pondération indique une probabilité d'intervention de la subjectivité du témoin : "on peut supposer que Mme ARMAND a observé quelque chose s'apparentant aux éléments descriptifs qu'elle fournit. Quelle que soit la propension à la subjectivité qu'on ait pu déceler, il reste toujours une probabilité même faible que cette description soit parfaitement exacte".

Ici, les éléments physiques indiquent, a posteriori, que le degré de similitude entre le stimulus réel et la description fournie était fort. Même si l'analyse ne prévoyait cela qu'avec une faible probabilité.

A l'opposé, le degré de similitude entre "l'appareil" et la "lumière qui avançait avec la voiture et la situation réelle est très faible correspond ainsi aux hautes probabilités de subjectivité auxquelles concluait l'analyse.

Cela semble une illustration claire des ambitions modestes des eux de pondération résultant des analyses de témoignages. Il ne faut jamais oublier que la présomption de subjectivité d'une information ne porte que sur les discours des témoins. Par contre, ceci ne nous permet pas d'analyser directement, même sous forme probabiliste, le stimulus lui même.

Cette méthode d'analyse n'a pas encore été systématiquement utilisée dans les enquêtes du GEPAN. Une simple ébauche en a été faite pour l'enquête 79/06 ( AGUADO et al, 1981 ). A titre d'exercice, il serait bien entendu instructif de reprendre les enquêtes antérieures ( ESTERLE et al, 1981, AUDRERIE et al, 1981, par exemple ), et d'y développer ce style d'analyse. Ceci ne sera pas exposé en détail. Disons simplement que l'on voit apparaître une très grande variété de confirmations, les différents types d'information ( relation témoin/témoignage, environnement physique, environnement psychosocial ) pouvant y prendre un poids, une importance très divers. ( Voir le poids de l'environnement psychosocial dans AUDRERIE et al, 1981 et surtout ESTERLE et al, 1981 ).

Il faut seulement retenir que cette méthode d'analyse a l'avantage de systématiser l'approche, d'éviter d'omettre des aspects qui peuvent se révéler importants et d'accueillir aisément tout ce que peuvent enseigner les recherches développées sur les processus perceptifs.

© CNES