CENTRE NATIONAL D'ETUDES SPATIALES

Groupe d'Etudes des Phénomènes Aérospatiaux Non-identifiés

|

Toulouse, le 08 mars 1982 |

NOTE TECHNIQUE

N° 11

( ENQUÊTE 81/02 )

( PH. BESSE - EBERS - M. JIMENEZ - JJ. VELASCO )

SOMMAIRE

5. - RECONSTITUTION ET ANALYSE

5.1. – INTRODUCTION

La reconstitution de l'observation s'est déroulée sur les lieux de l'événement en présence du témoin et des gendarmes.

Deux étapes ont constitué cette partie de l'enquête :

reconstitution par le témoin,

relevé topographique et de données diverses.

Dans un premier temps, il s'agit de recueillir le maximum d'informations quantifiables à partir du récit pour évaluer divers paramètres tels que trajectoire, durée, description, etc...

Dans un second temps, une analyse de ces données peut conduire à la construction d'un ou plusieurs scénarios possibles sur les événements intervenus.

5.2. – RECONSTITUTION

-

TRAJET EFFECTUE PAR LE TÉMOIN

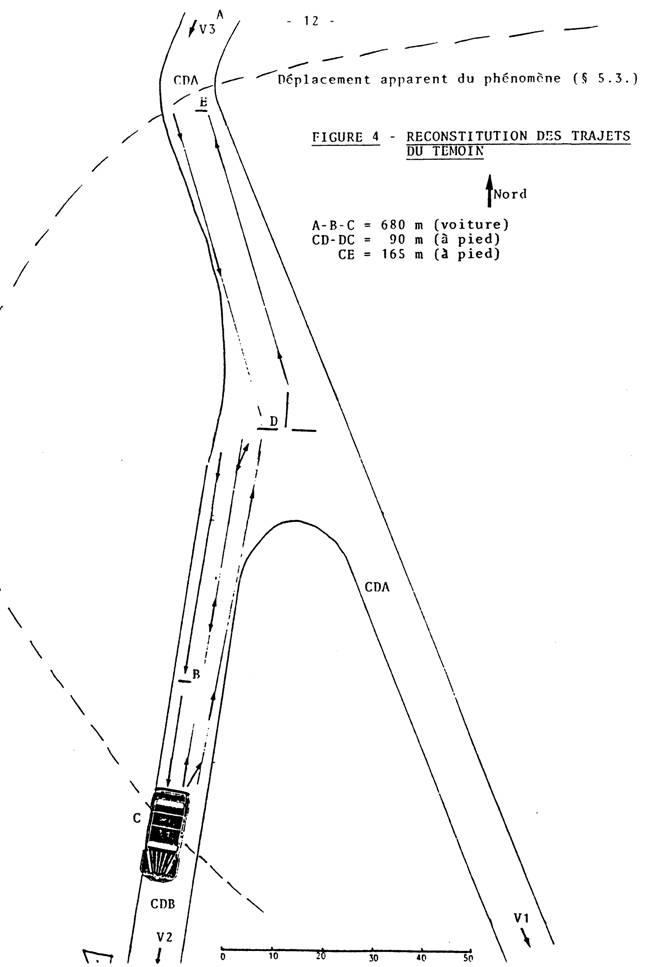

Un enquêteur du GEPAN a accompagné M. BLAISE dans son véhicule, puis à pied lorsqu'il est descendu de son véhicule, pour refaire complètement le trajet. Le temps mis pour les différents parcours ( voiture et déplacement à pied ) est noté. Le trajet est découpé par des points d'observation qui marquent des moments particuliers ( voir figure 4 ).

Il est 16 H 30 environ. M. BLAISE quitte sa tante qui habite près de l'église dans le petit village V3. Il monte dans sa voiture, une DYANE CITROEN, démarre en direction du village V2 en empruntant le CDA. M. BLAISE connaît parfaitement les routes de ce plateau montagneux, il a une conduite rapide mais sûre ( il conduit très souvent : sa profession de contrôleur laitier l'oblige à de nombreux déplacements journaliers dans cette région ).

Lorsqu'il aborde le virage au carrefour des CDA et CDB, il est en 3ème vitesse ; dépassant le carrefour en virant sur la droite, il aperçoit alors dans une trouée d'arbres de trois-quarts gauche ( position B ) le phénomène qui vole, au-dessus d'une clairière de genêts, dans sa direction. Continuant sur sa lancée sur le CDB, il croise le phénomène à 80 m du carrefour ( position C ) ; la voiture à ce moment a des ratés puis s'arrête. Il sort de celle-ci, cherche et aperçoit le phénomène sur la droite du CDB au-dessus des arbres. Il le suit du regard tout en se dirigeant à pied vers le carrefour où il s'arrête, ( position D ). Le phénomène évolue dans son champ de vision, rentre dans un cadre de référence défini ( arbres, colline, haie ).

Cette phase d'observation dure jusqu'au moment où il repart vers son véhicule ( position C ).

Arrivé à celui-ci, il tente de le faire redémarrer sans succès. Prenant peur et voulant avertir quelqu'un, il repart à pied en direction du carrefour ; il aperçoit, après avoir dépassé celui-ci de 75 m environ au travers d'une haie d'arbres, s'éloigner ( position E ) le phénomène à l'horizon vers la ligne de crête située au fond du plateau.

-

MESURE DE LA DISTANCE PARCOURUE PAR LE TÉMOIN ( voir figure 4 )

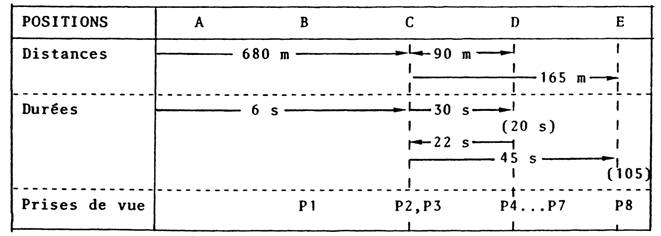

Lors de la reconstitution, nous avons chronométré les différentes séquences d'événements ( observations et trajets ). Cette reconstitution ne pouvant pas reproduire la situation émotionnelle du témoin au moment de l'observation, les mesures de temps doivent être considérées avec prudence.

-

Temps chronométré dans la voiture ( A --> B --> C ) : à l'entrée du virage jusqu'à l'arrêt du véhicule :

t < 6 s Sortie de la voiture et observation jusqu'au carrefour ; trajet de 90 m (C --> D)

T # 30 sObservation de la position D :

t # 20 sRetour à la voiture (D --> C) trajet de 90 m

t # 22 sTrajet de la voiture au dernier point d'observation (C --> E) trajet de 165 m

t # 45 sObservation de la position E

t # 10 s

Ce qui nous donne un temps total, à partir de l'arrivée au carrefour en voiture et jusqu'à la disparition, de 133 s, soit 2 mn 13 s, dont 1 mn de temps effectif d'observation. Il faut préciser que le témoin, lors de la reconstitution, a effectué les divers trajets pédestres en courant.

-

-

DONNÉES RECUEILLIES SUR LES CARACTÉRISTIQUES FORMELLES DU PHENOMENE

En règle générale, les données brutes, recueillies pour évaluer la forme et les dimensions du phénomène rapporté par M. BLAISE, sont de deux types : verbales, issues de son discours, et graphiques, tirées de reconstitutions faites par dessin.

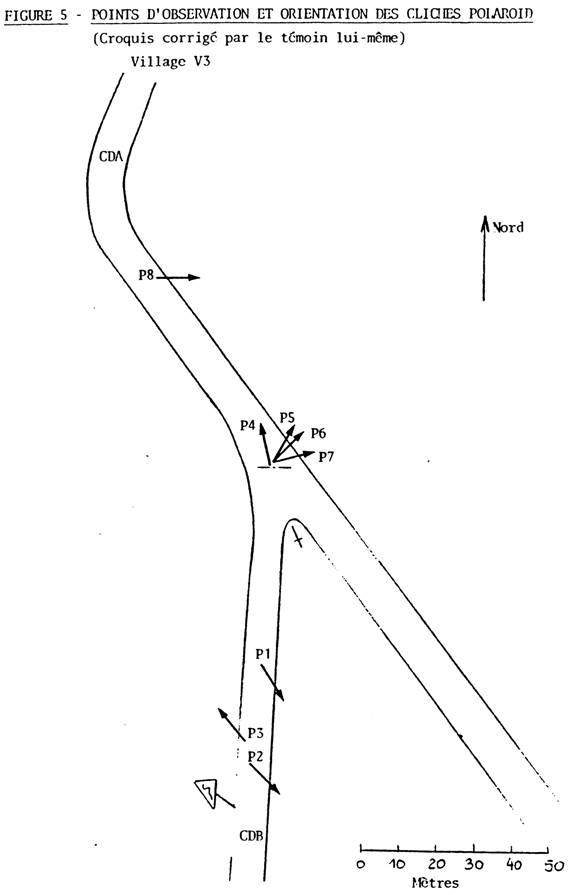

Pour recueillir ces dernières, nous avons d'abord procédé à une deuxième reconstitution, sur les lieux et avec le témoin. Cette reconstitution a comme but de faire des photos des cadres présumés du phénomène et à partir des endroits et directions principaux d'observation. Huit photos sont ainsi prises ( voir figure 5 ).

Il est à remarquer que les premiers endroits ont été désignés par M. BLAISE d'une façon imprécise, dans la mesure où il a mis un certain temps à comprendre la demande des enquêteurs.

Ces photos sont indexées P1, P2... P8 en fonction des endroits et directions d'observations suivants :

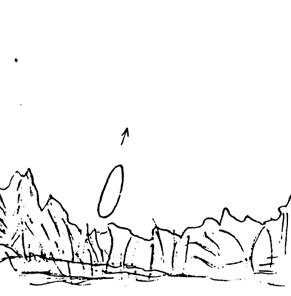

P1 : cliché pris à l'endroit d'où le témoin a aperçu le phénomène pour la première fois ( dans la voiture ) ;

P2 : cliché pris au moment où le phénomène va passer au-dessus du véhicule ;

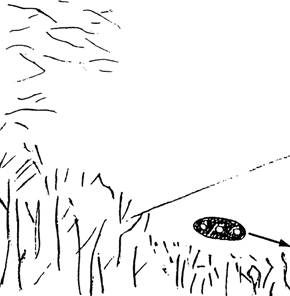

P3 : M. BLAISE se dirige vers le carrefour CDA et CDB, il observe à travers les arbres le déplacement du phénomène ;

P4 : cliché pris au carrefour en direction du village V3 ;

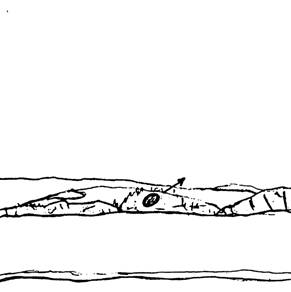

P5 : cliché pris en direction de la grosse ferme située en contrebas. C'est à ce moment précis que M. BLAISE décrit le maximum de détails ;

P6 : cliché pris quelques instants après la séquence précédente ;

P7 : cliché pris au carrefour. M. BLAISE voit s'éloigner le phénomène qui suit une haie dans la prairie en face ;

P8 : cliché pris après être revenu de la voiture derrière une haie à 75 m environ du carrefour en direction du village V3.

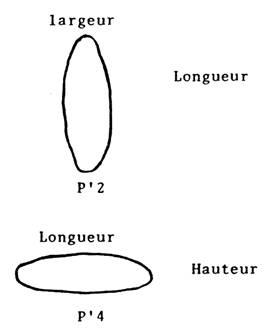

Plus tard dans la journée, le témoin désignera sur les prises de vue les formes aperçues des différents points d'observation. Ces dessins sont représentés dans les figures 8, 9, 10 et 11. Le témoin fera aussi trois autres dessins, sur papier libre, des formes aperçues aux points P2, P4 et P3 ( figure 12 ).

REMARQUE :

Cette phase de reconstitution sur croquis a été faire l'après-midi du premier jour d'enquête, chez le témoin ( voir § 2, 15 H 18 à 16 H 05 ). A ce moment-là, le témoin essaiera, sur un croquis approximatif de la zone du carrefour, d'indiquer les positions et orientations des différentes prises de vue pour y dessiner le phénomène.

Tout d'abord, il ne retrouvera que vaguement l'endroit des premières photos. Par contre, les endroits suivants seront indiqués avec une très grande certitude, en fonction des souvenirs de l'observation, et cela malgré les indications ( involontaires ) des enquêteurs vers d'autres endroits du croquis. Puis ceux-ci ont demandé au témoin d'indiquer sur leur croquis le déplacement supposé du PAN observé. M. BLAISE avait mal compris cette demande et avait commencé la reconstitution, puis l'avait abandonnée en protestant de l'inexactitude du croquis en ce qui concerne les lieux. Il fera alors lui-même un croquis sur lequel il dessine non sans difficultés, l'itinéraire supposé du PAN. ( Figure 3 ).

Ensuite, il fait à la demande des enquêteurs, des dessins de la forme apparente du PAN sur les photos à développement instantané. Le discours du témoin indique que, pour faire ces dessins, il se réfère aux souvenirs ponctuels de chacune des phases de l'observation. Par exemple, "il ressemblait un peu au fond d'une barque" est dit au moment de la première photo.

En réponse à une question des enquêteurs, M. BLAISE indique alors n'avoir remarqué un changement de la forme globale "à part que ça a changé de forme après les arbres... " et aussi "... moi je dis hublots, mais il faudrait peut-être pas les appeler...".

TABLEAU 1 - RÉCAPITULATIF DES DONNÉES

FIGURE 8

P1

P2

FIGURE 9

P3

P4

FIGURE 10

P5

P6

FIGURE 11

P7

P8

FIGURE 12 - DESSIN LIBRE CORRESPONDANT AUX INSTANTS D'OBSERVATIONS

(et aux clichés) P2, P4, P5

FORMES DESSINÉES PAR LE TEMOIN

5.3. - ANALYSE (1)

(1) La méthode d'analyse des témoignages, utilisée actuellement par le GEPAN, suppose la mise en relation perpétuelle des informations concernant le témoin, son témoignage, les environnements physique et social ( cf. Notes Techniques 3 et 10 ). C'est ainsi que la présente étude a été réalisée. Cependant, dans un souci de clarté, nous présentons, dans deux chapitres séparés, l'analyse des données se rapportant au phénomène et celle concernant plus directement le rapport entre celui-ci et son témoin.

-

DISCUSSION SUR LA TRAJECTOIRE DU PHENOMENE

Du récit, des divers déplacements reconstitués, les directions et données des observations décrits et appréciés par M. BLAISE, nous pouvons tenter une reconstitution de l'évolution spatio-temporelle du phénomène décrit.

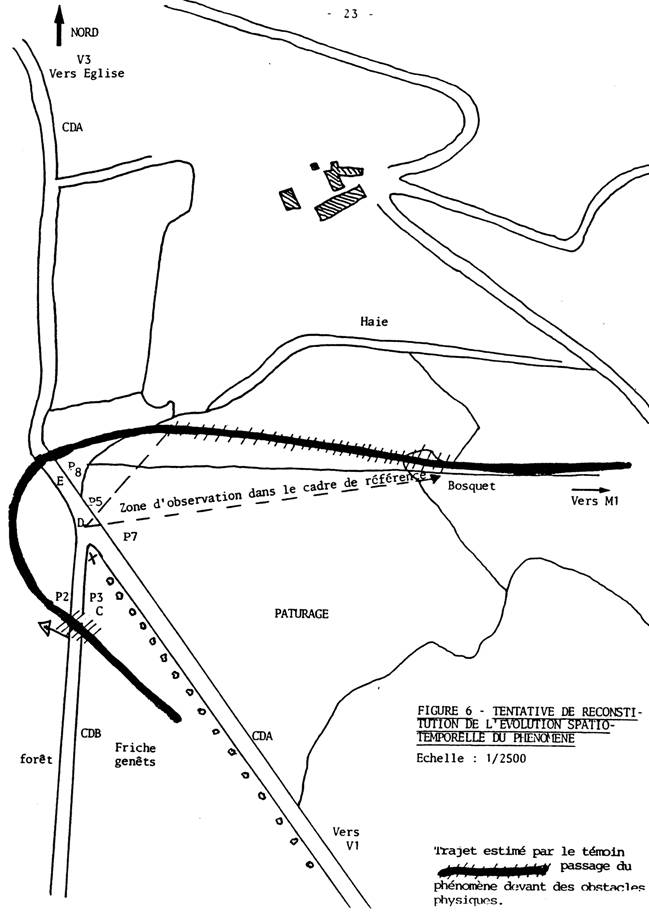

Sur un plan à l'échelle 1/2 500 ( cadastre ) nous avons replacé, à partir de plusieurs points particuliers ( C, D, E ), la localisation présumée du phénomène ( voir figure 6 ).

Bien entendu, les reconstitutions n'indiquent qu'une direction ( 2 dimensions ) et pas de profondeur ( 3ème dimension de distance ). Cependant, dans certains cas, l'estimation du témoin place le phénomène dans un cadre de référence physique ( devant un obstacle ), ce qui fournit une borne maximale de cette distance. Dans les autres cas, la distance appréciée par le témoin est plus arbitraire et donc plus sujette à caution.

Dans ces conditions, une trajectoire possible a été décrite en figure 6 et 7 qui correspond aux phases suivantes :

P1-P2 : un déplacement régulier ( pas de variation appréciée dans la vitesse ) ;

P2 : un changement de direction à l'approche des obstacles ( route et arbres ) ; déclaration du témoin : "il a légèrement viré" ;

P2-P3 : une montée en site brutale, 2 m au-dessus de la route et passage à 45° au-dessus des arbres ( 18 m de hauteur ) ;

P3-P5 : un virage effectué sur la droite, estimé avec un rayon de 70 à 100 m au-dessus des arbres avec un changement de direction de 135° environ ( du Nord-Ouest à l'Est ) ;

P5-P7 : un déplacement qui épouse les profils du paysage ( arbres et haie ) ;

P7-P8 : un éloignement parallèle à la direction d'une montagne Ml située à 15 km vers l'Est, le phénomène restant constamment sous la ligne d'horizon que constitue la crête du plateau.

-

DISCUSSION SUR LA VITESSE DE DÉPLACEMENT DU PHENOMENE

A partir des éléments précédents de reconstitution de la trajectoire du phénomène, ainsi que des temps d'observation, nous pouvons tenter d'évaluer la vitesse poursuivie de déplacement.

Le trajet parcouru par le phénomène dans la phase comprise entre P2 et P7 est évalué sur le plan cadastral aux environs de 700 m ( figure 6 ). Le temps d'observation relatif à cette séquence a été estimé à 50 s, d'où une vitesse proche de 50 km à l'heure. Cette vitesse est compatible avec le fait qu'après être revenu à sa voiture, puis être reparti vers V3, M. BLAISE ait encore aperçu le phénomène en position E ( direction P8 ) ; en effet, la crête est distante d'environ 3,5 km du carrefour ( cf. figure 1 ) et le temps écoulé est de l'ordre de 1 mn 15 s. De même, il y a cohérence avec la déclaration du témoin quand il dit ( cf. 3 ) : "quand je suis arrivé à 100 m de l'église de V3... il avait disparu juste derrière la ligne de crête". En effet, le temps écoulé entre l'observation P7 et l'arrivée à 100 m de l'église ( avec retour à la voiture, départ vers V3, observation P8 ) est voisin de 3 mn ( 680 m, à 25 s pour 100 m et 10 s d'observation P8 - Cf. 5.2. et 5.3. ).

A 50 km/h, le phénomène aurait parcouru 2,5 km ; or, à l'observation P7 il était déjà à une distance estimée de l'ordre de 400 m du carrefour, ce qui redonne une distance proche de 3,5 km jusqu'à la crête.

-

DISCUSSION SUR LA FORME DU PHENOMENE

Cet élément descriptif est évalué par M. BLAISE de deux manières :

(a) Sous forme verbale dans le discours.

(b) Sous forme graphique par le dessin ( voir Fig. 8, 9, 10 et 11 ).

-

Description à partir du discours :

Le témoin se réfère à des objets usuels pour comparer son observation aux divers moments. Au début de l'observation, lorsque le phénomène se rapproche du véhicule, il le décrit comme étant "une espèce de cigare... moi je le comparais à une baguette de pain", puis de plus en plus près : "c'était comme le dessous d'une barque".

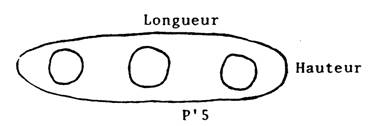

A l'endroit où M. BLAISE fournit le maximum de détails ( phases P5 et P6 ) il voit le phénomène de côté : "il était allongé avec une largeur trois fois plus grande que la hauteur, les extrémités sont arrondies... ".

Le témoin précise qu'il a nettement distingué la présence de trois cercles blancs assez grands, de plus de 50 cm de diamètre. Il indique par ailleurs que ces cercles sont répartis sur toute la longueur.

-

Description sous forme graphique :

Comme il a été précisé plus haut, le témoin a dessiné la forme estimée du phénomène sur les clichés polaroïds et sur papier libre. Une analyse sommaire de ces dessins révèle deux caractéristiques communes :

l'absence de détail d'infrastructure ( ailerons, réacteurs, pâles de rotors... ) ; seuls sont mentionnés trois cercles blancs lors des observations P5 et P6. Il est à remarquer que c'est à ce moment-là que M. BLAISE donne le plus de détail et que ce fait est tout à fait conforme avec la distance estimée ( minimale à cet endroit ) ;

une forme générale représentant une enveloppe courbe à toutes les séquences d'observation.

La même analyse sommaire indique que cette forme courbe évolue en dimensions et proportions, selon les différentes séquences.

Toutefois, cette évolution est apparemment compatible avec l'hypothèse d'un phénomène à trois dimensions, se déplaçant toujours dans le sens de sa longueur et perçu par le témoin sous différents angles.

Cette hypothèse semble aussi être compatible avec la description à partir du discours. Elle sera largement étudiée dans le paragraphe qui suit.

-

-

ESTIMATION DES DIMENSIONS

Les données que nous possédons pour dimensionner le phénomène sont les suivantes :

une appréciation qualitative issue du discours,

une taille apparente métrique estimée dans le discours,

une taille angulaire calculée à partir des dessins faits sur les clichés instantanés.

Appréciation qualitative issue du discours :

"C'était de la dimension d'une voiture". M. BLAISE mentionne cette donnée lorsque le phénomène passe au-dessus de sa propre voiture.

-

Taille apparente ( métrique ) estimée par rapport à une position de l'observateur :

Situé au même endroit que précédemment, le témoin évalue la dimension : "la longueur était de 4 à 5 mètres".

-

Taille angulaire calculée à partir des dessins faits sur les clichés instantanés :

Chaque élément ( orientation, distance, élévation ) des différentes séquences d'observation P1, P2, ... a été soigneusement relevé sur le terrain à l'aide de l'instrumentation spécifique : théodolite et télémètre.

Ces éléments ont été reformulés en termes de longueur, hauteur et largeur, selon l'hypothèse citée plus haut : estimations des dimensions d'un phénomène à trois dimensions, se déplaçant dans le sens de la longueur et selon la trajectoire représentée dans la figure 6.

Les résultats, à titre indicatif, sont fournis sous forme de tableau ( calcul fait à partir du dessin, de la focale du Polaroïd- 117,5 mm - et de la distance estimée ).

TABLEAU - 2 -

point et direction d'observation P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 L = longueur 1,9 7,2 12,9 11 10,5 h = hauteur 0,4 1,05 2,9 5,6 4,3 5,8 7,2 l = largeur 0,7 0,6 1,3 diamètre cercle 1,4 1,2 ( Toutes les estimations sont données en mètres )

Plusieurs remarques s'imposent :

il est probable qu'il y a surestimation des tailles dessinées lorsque le phénomène était à très grande distance ; en particulier pour P8 ;

il y a une très grande dispersion des valeurs, ce qui rend le calcul des moyennes peu significatif ;

par contre, il est probablement plus significatif d'essayer de comparer les rapports des dimensions issues des différentes photos, côte à côte avec les rapports obtenus sur les dessins libres de la figure 12. ( Indexés P'2, P'4 et P'5 )

Les valeurs portées sur le tableau 3 montrent une cohérence interne qui n'est pas excellente. Grosso modo, la hauteur et la largeur sont proches l'une de l'autre, la longueur étant trois fois plus grande. Les cercles aperçus sur un côté sont d'un diamètre à peu près trois fois plus petits que la hauteur.

Les clichés au moment du dessin sont à peu près à 25 cm de l'oeil du témoin, or la focale est de 117,5 mm. Le paysage lui apparaît donc deux fois plus petit que lorsqu'il le regarde directement avec ses yeux. Ceci suggère que le dessin effectué à partir du souvenir est surestimé en taille. Des enquêtes antérieures avaient déjà conduit à penser que pour une focale de 117,5 mm, cette surestimation serait proche d'un facteur 2. Dans notre cas, la moyenne des longueurs du tableau 2 ( soit 8 m ) corrigée d'un tel facteur conduit à une estimation de 4 m, très proche de l'estimation métrique verbale de 4 à 5 m énoncée pour la séquence d'observation P3.

TABLEAU - 3 -

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 Moyenne P'2 P'4 P'5 L / h 2,48 2,30 2,56 1,80 2,3 2,90 3,80 L / l 3,10 3,1 3,10 h / l 0,57 0,81 0,7 h / D 4,00 3,60 3,8 1,90

© CNES