CENTRE NATIONAL D'ETUDES SPATIALES

Groupe d'Etudes des Phénomènes Aérospatiaux Non-identifiés

|

Toulouse, le 21 avril 1980 |

NOTE TECHNIQUE N°2

Etude comparative

des résultats statistiques élémentaires

relatifs aux observations

de phénomènes aérospatiaux non identifiés

SOMMAIRE

1.1. Démarches générales

1.2. Description du fichier national

1.3. Comparaison des fichiers

2 - FICHIERS DES RAPPORTS DE GENDARMERIE

2.1. Présentation

2.2. Description des histogrammes

3.1. Présentation

3.2. Compatibilité des codes

3.3. Comparaison

4.1. Les fichiers

4.2. Les variables

4.3. Perspectives

3. COMPARAISON DES FICHIERS

3.1. PRESENTATION

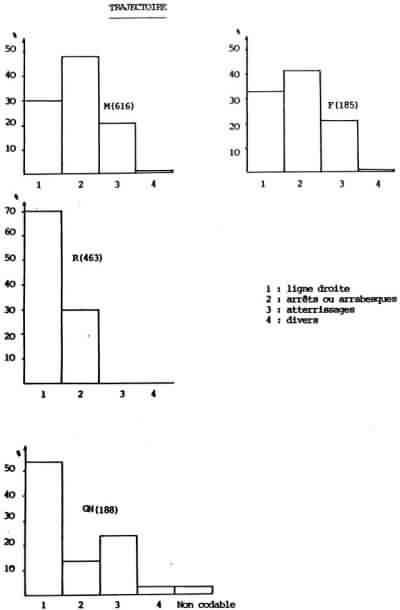

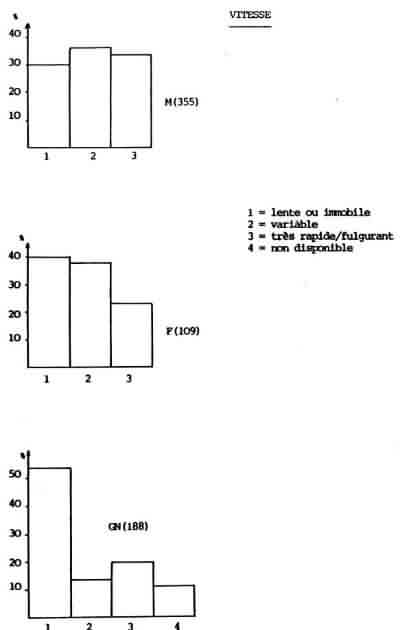

Deux fichiers : [Poh 76], [GMP 79] ainsi qu'occasionnellement celui de [Hen 79] sont utilisés et comparés au fichier des rapports de Gendarmerie, ceux-ci ont été constitués à des époques, à partir de sources et en des lieux différents, ils seront par la suite désignés par les codes : M, F, R, GN et A(n).

n : le nombre d'observations considéréesM : le fichier des obs. mondiales de [Poh 76]

F : le fichier des obs. françaises de [Poh 76]

R : le fichier de [GMP 79] établi en Union soviétique

GN : le fichier contenant les rapports de la Gendarmerie

A : le fichier de [Hen 79] construit à partir des obs. aux U.S.A.

3.1.1. M (825), F (220)

D'un "grand nombre de sources choisies au hasard", (cf [Poh 76]) 200 livres et revues publiées en langue française ou anglaise, ont été extraits et codés 1000 témoignages. Les cas douteux ou ceux pouvant s'identifier à des phénomènes connus ( bolide, ballon-sonde,...) ont été éliminés, les observations multiples regroupées en un seul cas. L'étude statistique a alors été entreprise sur les 825 cas restants, ainsi que sur les 220 cas français extraits des précédents. Ces deux fichiers ne pouvant être considérés comme indépendants ( l'un contient l'autre ), seul M(825) est utilisé dans les tests.

3.1.2. R(256)

256 observations issues de 207 rapports sont considérées en [GMP 79]. Peu d'indications sont données sur les critères de sélection utilisés, sinon que les cas ont été collectés par F.J. ZIGUEL. Certains éléments laissent penser que l'épuration a été moins sévère que pour les autres fichiers (cf. 3.3.). D'autre part, l'individu de base, pour les variables descriptives est "l'objet" et pour les observations en dénombrant plusieurs, chacun de ceux-ci figure dans le comptage. Sur les graphes, se superposent deux résultats ( avec ou sans redondance ) prenant en compte, soit une, soit plusieurs fois, les observations ayant donné lieu à plusieurs témoignages indépendants. Sur ce point, la compatibilité des fichiers est assurée.

3.1.3. GN (188)

Celui-ci apparaît comme le plus riche c'est à dire que les cas où l'information n'est pas disponible sont moins nombreux. Comme il est expliqué précédemment, seul est retenu le témoignage principal ( le plus détaillé ).

3.1.4. A(113)

Ce fichier, constitué et vérifié par l'auteur, est utilisé pour compléter la documentation de trois variables ( heure locale, durée, témoins potentiels ).

3.2. COMPATIBILITÉ DES CODES

C'est le premier problème qui se pose. Ainsi, dans M(825) et R(256) les témoins sont classés par "compétence" alors que GN(188) utilise les catégories socio-professionnelles de l'INSEE. Cette variable n'est guère utilisable, elle montre juste que les objectifs des auteurs étaient différents. Pour les variables descriptives des observations, la difficulté vient de ce que les modalités de ces variables ont été définies en fonction du contenu des rapports et reflètent leur imprécision. Inversement, on peut dire que la relative compatibilité des systèmes de collage, même si on ne peut pas les supposer indépendants, témoigne, sans une certaine mesure, d'une cohérence dans la perception des phénomènes.

3.3. COMPARAISON

Le tableau n°1 donne schématiquement les possibilités de comparer les variables. L'influence possible de la sélection des observations est prise en compte dans les interprétations proposées pour expliciter les ressemblances ou dissemblances des histogrammes.

Lorsque les similitudes sont importantes, le test du X² est alors employé dans le cadre suivant :

"La population parente considérée est l'ensemble des cas dont le témoignage est connu : soit par la presse, les livres ou revues spécialisées, soit par un canal officiel ( rapport de gendarmerie )". |

| CRITERES | 0 | 1 | 2 | 3 |

| Année de l'observation | X | |||

| Mois de l'observation | X | |||

| Heure locale | X | |||

| Météo | X | |||

| Nombre de témoins | X | |||

| Catégorie socio-prof. | X | |||

| Age | X | |||

| Durée | X | X | ||

| Distance | X | |||

| Nombre d'objets | X | |||

| Forme | X | |||

| Luminosité | X | |||

| Couleur | X | |||

| Trajectoire | X | |||

| Vitesse | X | |||

| Accélération | X | |||

| Bruit | X | |||

| Dimension | X |

| 0 : codes incompatibles 1 : histogrammes différents 2 : histogrammes semblables 3 : test d'homogénéité positif |

TABLEAU N°1 : Tableau comparatif sur les fichiers

Le choix s'impose pour deux raisons :

- Tant que restent inconnues les motivations incitant un observateur à témoigner, la population totale des observations, ou pire celle des phénomènes, ne peut être considérée ;

-

Comme les fichiers privilégient certaines sources, le pôle : canal de transfert, n'est pas prix en

compte pour définir l'individu de base qui se compose donc des pôles :

phénomène / témoin / témoignage / environnement.

On suppose de plus que les fichiers sont des échantillons aléatoires et indépendants entre eux. Si l'indépendance parait admissible, le caractère aléatoire de l'échantillonnage semble plus sujet à caution et doit être discuté suivant la variable considérée. Certaines variables apparaissent plus biaisées que d'autres.

REMARQUE :

Le pourcentage des "non disponibles" n'est en général représenté que pour le fichier GN car, restant

modéré, il ne nuit pas, comme pour les autres fichiers, à la lisibilité des histogrammes.

3.3.1. LOCALISATION

- Année de l'observation :

Les fichiers concernent des époques différentes. Ils se divisent en deux sous-populations :- o Autour de la vague de 1954,

- o Années courantes 1964-70.

- Mois de l'observation :

Les différences dans l'aspect aléatoire de la distribution sont dues à l'influence des vagues ( octobre 54 pour F et M, et 1967 pour R, mars 74 pour GN ) qui sont encore loin de pouvoir être interprétées (cf [Hen 79]). - Heure locale :

Le fait que les phénomènes lumineux se remarquent mieux la nuit, associé à la disponibilité des observateurs potentiels, explique la relative stabilité des fréquences observées.

On considére la population des observations connues dont on suppose que Ies fichiers représentent des échantillons aléatoires indépendants. Ceci revient à faire l'hypothèse que les différents modes de collecte ou de sélection sont sans influence sur la variable "heure locale".

Le test d'homogénéité (niveau 5 %) donne alors les résultats suivants :

| ECHANTILLONS | Kn au X² observé | Nbre de degrés de liberté | X² limité à 5 % |

| M, R, GN | 74,54 | 30 | 43,77 |

| M, R | 48,84 | 15 | 25,00 |

| R, GN | 37,69 | 15 | 25,00 |

| M, GN | 25,85 | 15 | 25,00 |

REMARQUES :

Les classes d'effectif trop faibles sont regroupées afin que les effectifs soient toujours supérieurs ou

égaux à 5.

Tous les tests sont négatifs au niveau choisi, mais au sens de la distance du X², les fichiers M et GN sont voisins relativement à R.

3.3.2. CONDITIONS D'OBSERVATIONS ET ASPECTS SOCIOLOGIQUES

Météo :

Pour tous les fichiers, les possibilités d'observation décroissent avec la nébulosité.Nombre de témoins :

C'est la variable où les biais imposés par le canal de transfert de l'information apparaissent le plus clairement : seul le fichier R contient un nombre important d'observations de masse qui, pour certaines, ayant toutes les apparences d'observations astronomiques ( planète, bolides ) ont dû être éliminées à l'expertise des autres fichiers.Comparativement aux autres fichiers, il semble que seule une partie des témoins isolés se décident à déposer à la Gendarmerie.

Témoins potentiels :

Cette variable n'est disponible que pour deux fichiers (GN et A) et ses modalités étant imprécises, la comparaison ne peut être que grossière. Toutefois, il semble bien encore que les témoins isolés, supposés plus fréquents dans les zones peu peuplées, sont, comme ci-dessus, proportionnellement plus rares dans le fichier GN.Catégorie socio-professionnelle :

Inexploitable.Age :

Comme pour les témoins isolés, les témoins jeunes semblent rebutés par la Gendarmerie. Le test du X² conduit à réfuter l'hypothèse d'homogénéité entre les fichiers M et GN ( Kn = 15,87 tandis que le seuil est de 7,82 ).Durée :

En se plaçant sous les mêmes hypothèses que pour la variable "heure locale", les tests fournissent les résultats suivants :ECHANTILLONS Kn au X² observé Nbre de degrés de liberté X² limité au 5 % M, R, GN, A 26,29 12 21,03 R, GN, A 7,68 8 15,51 R, GN

(distribution détaillées)5,37 7 14,07 Ces résultats conduisent, sauf pour le fichier M, à accepter les hypothèses d'homogénéité. L'interprétation de cette stabilité fait intervenir le comportement du témoin (cf [Hen 79] p 249), elle ne peut être entreprise ici.

Distance :

Par manque d'information, le fichier R est peu explicite sur cette variable puisque seulement 12 observateurs (5 %) ont fourni une estimation de la distance. On remarque surtout un pourcentage important d'observations éloignées dans les fichiers M et F sans pouvoir l'expliquer de façon satisfaisante.

3.3.3. DESCRIPTION DE L'OBSERVATION

-

Nombre d'objets :

Importance semble t-il assez généralisée d'observations d'un phénomène connexe.Les autres variables décrivant des facteurs qualitatifs, la comparaison des fichiers devient très approximative compte tenu de l'imprécision de la définition des modalités.

Forme :

On note surtout un nombre comparativement important de phénomènes ponctuels en R.Luminosité :

R.A.S.Couleur :

R est ici inutilisable car, contrairement aux autres fichiers, les phénomènes présentant plusieurs couleurs sont comptés autant de fois qu'il y a de couleurs. La relative homogénéité entre M et F peut être due au fait que M contient F. La faible proportion de phénomènes "métallisés" dans GN semble être la différence la plus remarquable.Trajectoire - Vitesse :

Deux remarques sur ces variables :- Le fichier R ne contient pas "d'atterrissage",

-

Les fichiers M et F relatent comparativement beaucoup moins de trajectoires régulières.

Ceci peut s'expliquer de deux façons :- Claude POHER a favorisé, dans la sélection, les rapports étranges,

- Les sources sont constituées de documents secondaires ( livres, revues ). Les exemples sont nombreux dans la vague de 54 où, remontant au témoin de l'observation, celui-ci nie les arabesques ou trajectoires brisées annoncées dans la presse.

- Bruit :

Importance générale du caractère silencieux des observations.

© CNES