CENTRE NATIONAL D'ETUDES SPATIALES

Groupe d'Etudes des Phénomènes Aérospatiaux Non-identifiés

|

Toulouse, le 21 Janvier 1983 |

NOTE TECHNIQUE

N° 14

MINI - ENQUETES

EN 1981 ET 1982

ISSN : 0750-6694

SOMMAIRE

- ENQUETE 81/03 (19.01.81)

- ENQUETE 81/05 (01.04.81)

- ENQUETE 81/08 (01.11.81)

- ENQUETE 81/06 (AVRIL à OCTOBRE 81)

- ENQUETE 82/01 (03.01.82)

- ENQUETE 82/02 (23.02.82)

- ENQUETE 82/03 (02.0382)

- ENQUETE 82/04 (03.05.82)

- ENQUETE 82/05 (07.11.81)

6. ENQUETE 82/02 –

OBSERVATION DU 23 FÉVRIER 1982

SOMMAIRE :

- PRÉSENTATION DU CAS

- LE RECUEIL DES INFORMATIONS

- INFORMATIONS DE V2

- PREMIÈRES INFORMATIONS MÉTEOROLOGIQUES

- INFORMATIONS SUR LE VOL V1 - V6

- INFORMATIONS DANS LA PRESSE

- PREMIÈRES ÉTAPES DE L'ANALYSE

- COMPLÉMENTS D'INFORMATION

- DONNEES ASTRONOMIQUES

- L'HEURE DE LACHER DU BALLON SONDE

- L'ÉCHO RADAR DE V2

- ANALYSE FINALE ET CONCLUSION

1. - PRÉSENTATION DU CAS

Le 23 février 1982, le vol régulier IT 126 V1 - V6 est dirigé au décollage par la tour de contrôle, en direction d'un phénomène lumineux stationnaire dans le ciel qui semble correspondre à un écho radar inexpliqué recueilli au CRNA ( Centre Régional de la Navigation Aérienne ) de V2.

Le commandant de bord signale aux passagers les raisons de ce détour et leur indique qu'ils peuvent observer ce phénomène lumineux. Dès l'atterrissage à V6, plusieurs passagers sont interviewés par des journalistes et la nouvelle est immédiatement reprise par les média.

2. - LE RECUEIL DES INFORMATIONS

informations de V2

Le mardi 23 février 1982 à 9H30, le GEPAN est averti par l'intermédiaire du CODA ( Centre Opérationnel Défense Aérienne ) que le CRNA ( Centre Régional de la Navigation Aérienne ) de V2 a enregistré un écho inconnu sur ses écrans de contrôle. Simultanément, plusieurs avions de ligne survolant la région Est/Sud-Est observent un phénomène lumineux stationnaire. Il est à noter que l'observation initiale a été faite depuis la tour de contrôle de l'aérodrome de V1, qui a alerté le CRNA de V2 pour confirmation radar.

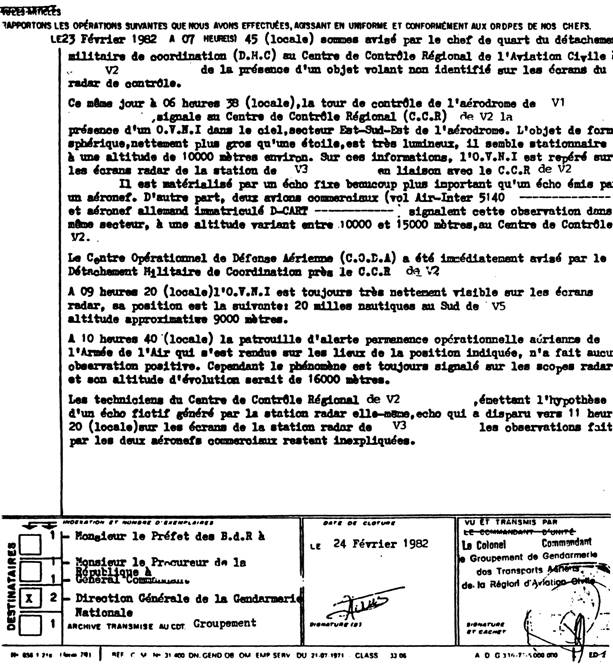

( Voir le procès verbal de la brigade de gendarmerie du CRNA de V2 - clos le 28/02/82 ).

Le GEPAN prend aussitôt contact avec le CCR ( Centre de Contrôle Radar ) de V2 qui confirme les informations fournies par le CODA, en ajoutant qu'ils venaient d'obtenir de la station météorologique de V4 les renseignements météorologiques habituels mais également des éléments de trajectographie sur le lâcher du ballon sonde du matin ( vers 6 H TU ). Il confirme que l'aéroport de V1 a, de son côté, observé depuis le sol ( tour de contrôle ) un phénomène lumineux apparemment plus brillant que Vénus ou d'autres planètes et étoiles couramment perçues. Les contrôleurs de V1 ont mené une action d'identification en détournant le vol régulier V1 - V6 de sa route puis une action d'information sur le Centre de Contrôle Radar de V2.

premières informations météorologiques

A 10 H 30, le GEPAN appelle le Centre Météorologique de l'aéroport de V4. Le responsable de la station nous communique les informations générales sur les lâchers de ballon sonde météorologique depuis cette station ( il y a six stations analogues en France ).

Des mesures sont ainsi effectuées dans l'atmosphère 4 fois par jour : à 6 H TU, 12 H TU, 18 H TU et 00 H TU ( 1 ). A chaque fois, l'heure du lâcher effectif précède l'heure théorique de la mesure et une tolérance de 45 minutes est ménagée à cet effet. Ainsi les lâchers ont lieu entre :

5 H 15 et 6 H TU

11 H 15 et 12 H TU

17 H 15 et 18 H TU

23 H 15 et 00 H TU(1) L'heure du temps universel ( TU ) retarde d'une heure sur l'heure légale en hiver ( deux heures en été ) ; 6 H TU = 7 H locale.

Chaque ballon est équipé d'un réflecteur radar et il se peut très bien selon notre interlocuteur, qu'un tel ballon ait été capté par le radar du CCR de V2.

Il nous précise encore que le ballon de 6 H TU du 23/02/82, lâché à 5 H 15 TU ( c'est-à-dire 6 H 15 locale ), avait eu une durée totale de vol de 82 minutes. Sa position au moment de l'éclatement était approximativement dans le 130° au-dessus de la ville de V5 ( D2 ). Des informations supplémentaires seront données au GEPAN dès que les résultats des analyses de bandes magnétiques seront connus.

informations sur le vol V1 - V6

Le 23/02/82 à 13 H, recherchant des informations sur le vol IT 126, nous nous adressons à la direction de l'exploitation d'Air Inter. Le vol IT 126 ne dépend pas de la compagnie Air Inter, c'est une compagnie privée, EAS, qui assure la liaison pour le compte de Air Inter.

Le responsable commercial de cette compagnie nous indique que le vol quotidien est effectué par Caravelle, départ à 5 H 45 TU de V1 avec arrivée à V2 60 minutes après. Cette personne nous donne également les renseignement permettant de joindre le pilote commandant de bord. Dès le 24/02/82 vers 10 H, nous avons une liaison téléphonique ce témoignage, partiellement enregistré, a été complété par une lettre du commandant.

"J'ai décollé à 5H40 TU de l'aérodrome de V1. Dans la phase ascensionnelle, la tour de contrôle me signale la présence d'un objet lumineux qui a été repéré par les radars V2. Jusqu'à une altitude de 6 000 pieds, la couverture nuageuse empêche d'observer quoi que ce soit. Au-dessus, j'aperçois sur ma droite un point brillant dans mon 120 et à 30° au-dessus de l'horizon.

J'annonce à la tour de contrôle, puis j'amorce un virage de 40°. Je décrit à la tour de contrôle l'événement et informe les passagers qu'ils ont sur leur droite un OVNI.

Après quelques minutes, je reprends le cap en direction de V7 puis de la balise de V8".Le commandant de bord nous avise ensuite qu'il nous communiquera son témoignage par écrit, ce qu'il fit environ un mois plus tard. Cette lettre reprenait les informations contenues dans son témoignage verbal. La seule précision nouvelle était que les moteurs ont été mis en route à 5 H 40 TU et le décollage effectif eut lieu à l'heure nominale 5 H 45.

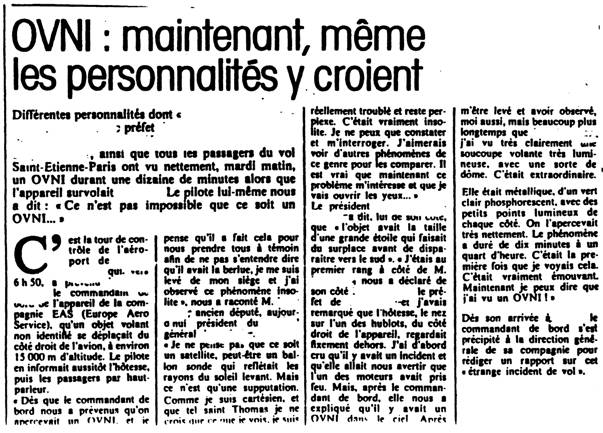

les informations dans la presse

Comme nous l'avons déjà signalé, l'annonce de cette observation d'un phénomène lumineux a été immédiatement reprise par les média, aussi bien à la radio que dans la presse. Quelques articles de journaux parus le lendemain ou le surlendemain l'illustrent bien :

3. - PREMIÈRES ÉTAPES DE L'ANALYSE

Dans les jours suivant l'observation, le GEPAN s'est trouvé dans une curieuse situation. Les données dont il disposait restaient fragmentaires et essentiellement qualitatives ; en particulier, le dépouillement précis des informations du radar de V2 ( concernant l'écho ), de l'aviation Civile ( pour la trajectoire de l'avion IT 126 ) et de la station météorologique de V4 ( pour la trajectoire du ballon sonde ), demandait quelques délais dans les services correspondants.

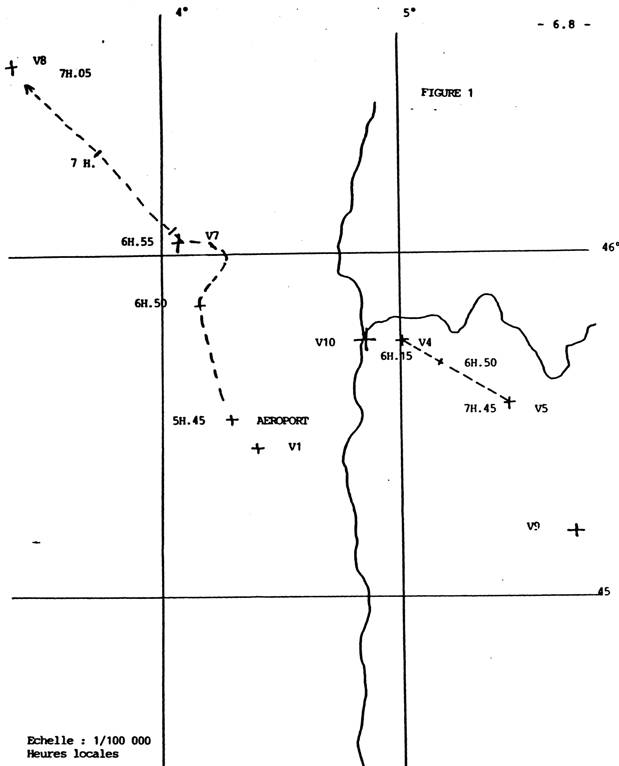

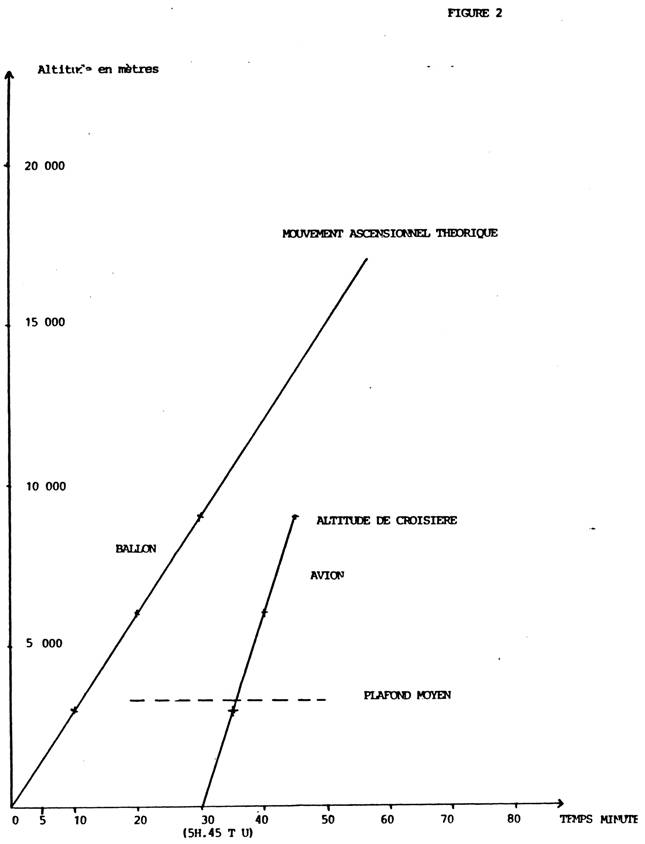

Mais les données disponibles à ce moment-là permettaient toutefois quelques premières estimations. En particulier, il était possible de comparer les déplacements théoriques de l'avion et du ballon ; en se fondant sur le fait que ces ballons sondes ont une vitesse ascensionnelle de 5 m/s environ. De même, ce type d'avion atteint son altitude de croisière ( 9 000 m ) en 15 minutes environ. En utilisant les heures de départ connues à ce moment-là et en supposant les déplacements linéaires entre les positions connues ( décollage et balises pour l'avion, lâcher et éclatement pour le ballon ) on obtient les courbes suivantes ( figures 1 et 2 ).

Il apparaissait alors clairement que, lorsque l'avion dépasse le plafond nuageux vers 6 H 50 :

le ballon devrait être dans son 110° d'azimut

le ballon était nettement au-dessus ( environ 8 000 mètres plus haut ) et à 80 km environ en distance horizontale, c'est-à-dire finalement à un site relatif de 5 ou 6°.

Ces estimations étaient relativement proches des déclarations du pilote du IT 126, et compatibles avec les premières données radar de V2 et les témoignages des pilotes des autres avions.

Sans attendre confirmation définitive à partir des dépouillements ces mesures précis ( ballon, avions, radar ), nous avons cru pouvoir annoncer dès le 25 février que c'est le ballon sonde de V4 qui avait été observé à bord de l'avion V1 - V6.

Cette annonce rapide, tout à fait inhabituelle de la part du GEPAN et contraire aux principes fondamentaux qu'il s'est fixés en matière d'enquêtes ( attendre d'avoir tous les éléments d'informations avant d' énoncer des résultats ), répondait en fait à une pression implicite résultant de la large diffusion donnée par les média à cet événement.

Mais les informations à venir devaient démentir cette première analyse.

4. - COMPLÉMENTS D'INFORMATIONS

Dans les jours et les semaines qui suivirent de nouveaux éléments d'information vinrent compléter ou contredire les premières données recueillies.

- Données astronomiques

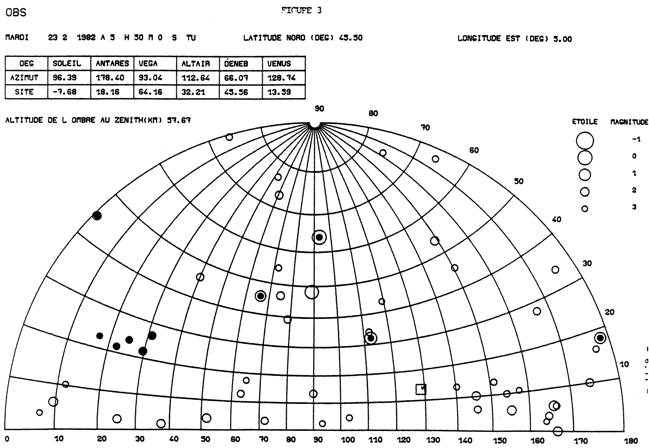

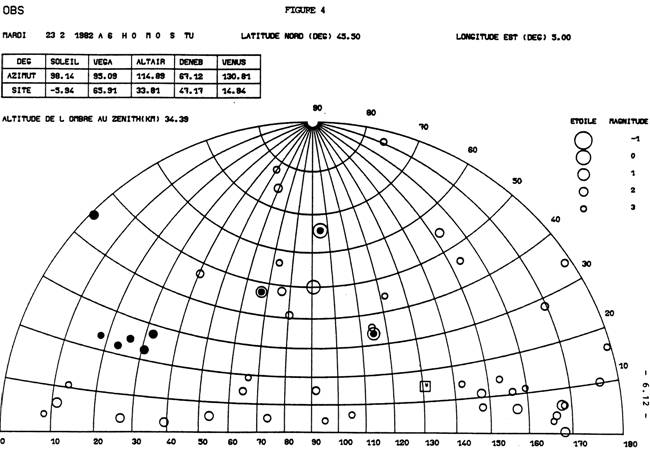

En établissant les cartes du ciel dans la région de V10 - V7 - V1, au moment de l'observation à bord de l'avion IT 126 ( voir figure 3 et 4 ), on peut rapidement constater la présence de la planète Vénus dans l'azimut 130° et au site 14° environ.

Le soleil étant prêt à se lever ( les positions indiquées en figures 3 et 4 ne tiennent pas compte de la réfraction atmosphérique ) ; cette planète devait être une source lumineuse isolée. En outre, sa position était relativement proche de celle fournie par le pilote ( azimut 120°, site 30° ) et proche aussi par conséquent de celle estimée pour le ballon.

Il devenait d'autant plus important d'acquérir des informations précises définitives sur les mouvements des différents mobiles en cause.

- L'heure de lâcher du ballon sonde

Un enquêteur privé nous a adressé un compte rendu de son enquête personnelle qui concluait que le phénomène lumineux observé était la planète Vénus. L'hypothèse du ballon, également discutée, était écartée en se fondant sur une heure de lâcher de 5 H 30 TU ( ou 6 H 30 locale ). Effectivement, un ballon lâché à cette heure-là avait peu de chance d'être à temps nettement au dessus de la couche nuageuse ( Fig. 1 ) et au dessus de l'ombre nocturne ( même en ajoutant les corrections de réfraction aux données des figures 3 et 4 ).

Une connaissance précise de cette heure effective du lâcher devenait essentielle à l'analyse. On peut noter que ce problème avait déjà été rencontré dans des enquêtes antérieures : cette donnée n'est pas toujours facile à obtenir avec précision, car du point de vue des mesures météorologiques, elle n'a aucune importance. Elle n'est pas transmise dans les messages météorologiques et n'est utilisée nulle part. Elle n'apparaît pas non plus sur les listings de trajectographie des radars de poursuite, le temps étant décompté à partir de t = 0, heure du lâcher.

Ultérieurement, nous avons effectivement reçu ces informations traitées de trajectographie du ballon, datées à partir de t = 0. Des indications manuscrites signalaient que cette heure du lâcher avait été 5 H 45 TU. Vu l'importance de l'information nous avons redemandé spécifiquement quelle avait été l'heure effective du lâcher de 5 H 15, 5 H 30 ou 5 H 45. Nous eûmes alors confirmation que le ballon avait été lâché à 5 H 45 TU.

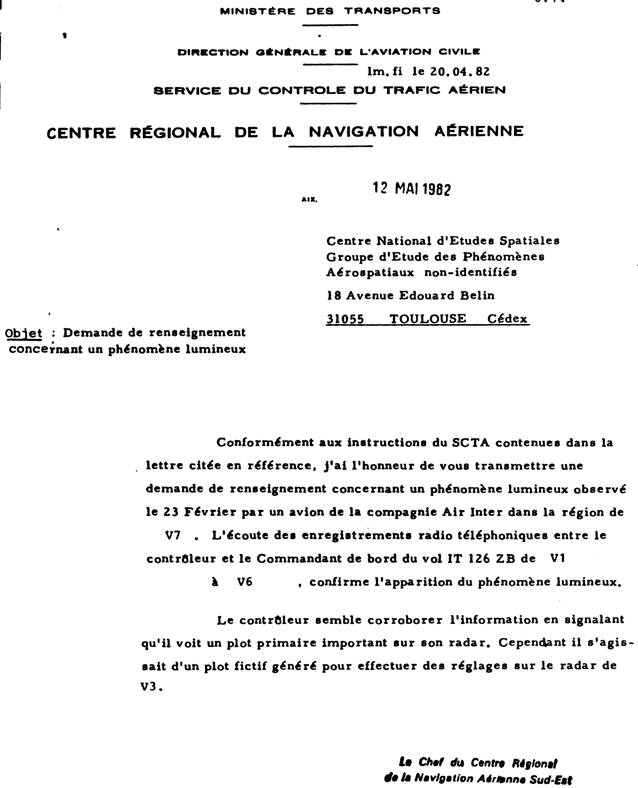

- L'écho radar de V2

Une dernière information importante devait nous parvenir du CRNA de V2 : à notre demande d'information complémentaire, il était répondu que l'écho radar concomitant à l'observation visuelle de l'IT 126 n'était qu'un plot fictif de réglage, ne correspondant donc pas à la présence d'un objet réel. Il n'y avait donc plus aucune information radar à mettre en relation avec les observations visuelles ( voir lettre jointe ).

5. - ANALYSE FINALE ET CONCLUSION

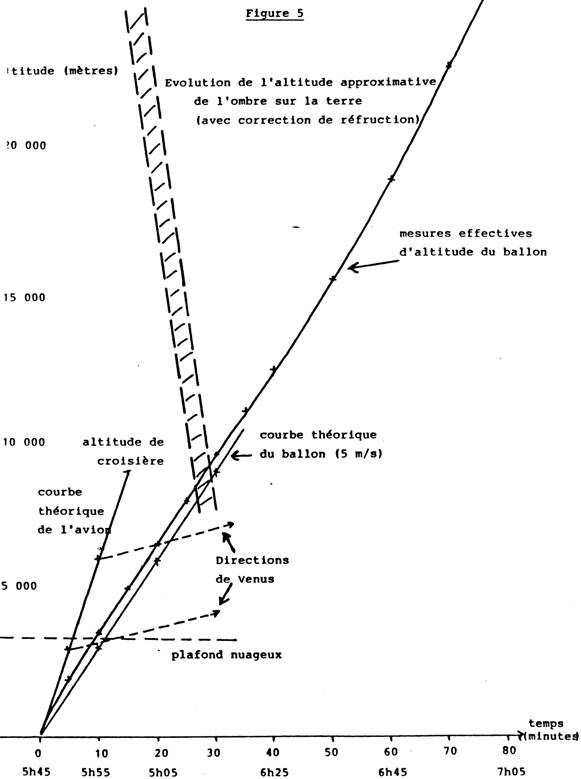

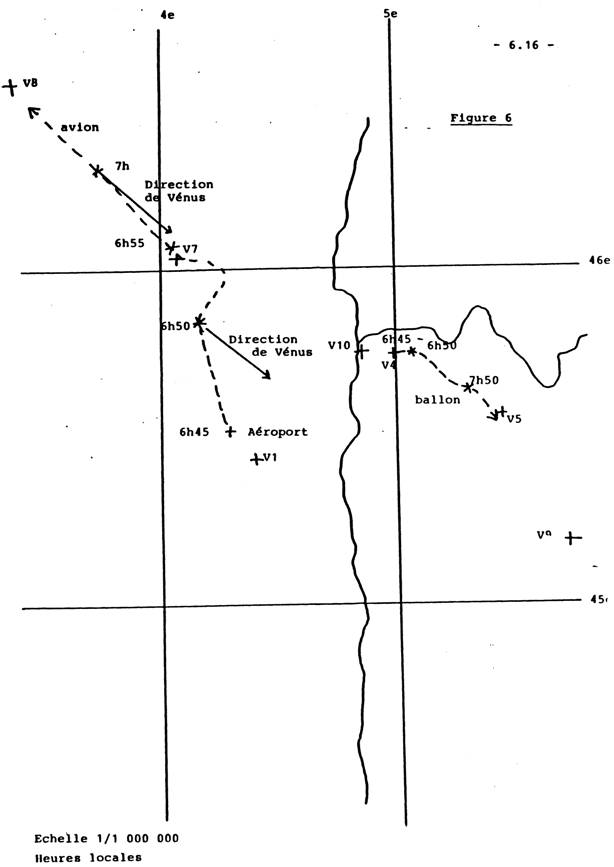

La question des données radar s'étant réglée d'elle-même, il ne restait plus qu'à examiner les données précises d'évolution de l'avion, du ballon et de la planète Vénus. Ces données sont détaillées en figure 5 et 6. Ces deux graphiques montrent que le ballon ne pouvait être vu au-dessus de l'avion puisque les mesures d'altitude ( très proches de la vitesse ascensionnelle théorique ) indiquent qu'il était constamment en-dessous. La figure 5 montre aussi que le ballon n'a été éclairé par le soleil levant qu'à partir de 6 H 10 au plus tôt ( intersection de la courbe d'altitude du ballon avec la courbe d'altitude de l'ombre sur la terre ).

Par contre, les deux graphiques montrent que du point de vue du site ( figure 5 ) aussi bien que du point de vue de la direction azimutale, la planète Vénus était parfaitement visible dans la direction approximative indiquée par le pilote de l'IT 126.

Il ne semble donc pas qu'il y ait d'autres explications à chercher qu'une observation de la planète Vénus, baptisée OVNI pour la circonstance.

En conclusion de cette enquête on peut rappeler que ce type de confusion est finalement assez banal. Mais au plan du déroulement de l'enquête, nous avons vu se confirmer la nécessité absolue d'attendre d'avoir toutes les informations utiles avant d'énoncer des conclusions même partielles.

De surcroît est apparue une fois de plus l'importance et la difficulté de connaître avec précision les heures de lâcher des ballons sondes, ainsi que les précautions à prendre quant au caractère probatoire des échos radar.

© CNES