CENTRE NATIONAL D'ETUDES SPATIALES

Groupe d'Etudes des Phénomènes Aérospatiaux Non-identifiés

|

Toulouse, le 05 mai 1982 |

NOTE TECHNIQUE

N° 12

( ENQUÊTE 81/07 et 81/09 )

ISSN : 0750-6694

ENQUÊTE 81/07

( D. AUDRERIE - JJ. VELASCO )

SOMMAIRE

- 1.1. - INTRODUCTION

- 1.2. - RÉSUMÉ DU CAS

- 1.3. - RAPPORT DE GENDARMERIE

- 1.4. - DÉROULEMENT DE L'ENQUÊTE

- 1.5. - DESCRIPTION DES LIEUX

- COLLECTE DES INFORMATIONS A CARACTÈRE PHYSIQUE

- 2.1. - ÉLÉMENTS GÉNÉRAUX

- 2.2. - MESURES DE CHAMPS

- 2.3. - DESCRIPTION ANALYTIQUE DE LA TRACE

- 2.4. - MESURES MÉCANIQUES

- 2.5. - PRÉLÈVEMENT D'ÉCHANTILLONS DE SOL

- 2.6. - COLLECTE DES INFORMATIONS A CARACTÈRE BIOLOGIQUE

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

- 3.1. - ACTIONS VOLONTAIRES SUR LE SOL ENVIRONNANT

- 3.2. - DONNÉES MÉTÉOROLOGIQUES

- ÉTUDE DE L'ENVIRONNEMENT PSYCHOSOCIAL

- 4.1. - LES DONNÉES

- 4.2. - ANALYSE DES TÉMOIGNAGES

- 4.3. - CONCLUSION

- 1.1. - INTRODUCTION

- 1.2. - RÉSUMÉ DU CAS

- 1.3. - RAPPORT DE GENDARMERIE

- 1.4. - DÉROULEMENT DE L'ENQUÊTE

- 1.5. - DESCRIPTION DES LIEUX

- COLLECTE DES INFORMATIONS A CARACTÈRE PHYSIQUE

- 2.1. - ÉLÉMENTS GÉNÉRAUX

- 2.2. - MESURES DE CHAMPS

- 2.3. - DESCRIPTION ANALYTIQUE DE LA TRACE

- 2.4. - MESURES MÉCANIQUES

- 2.5. - PRÉLÈVEMENT D'ÉCHANTILLONS DE SOL

- 2.6. - COLLECTE DES INFORMATIONS A CARACTÈRE BIOLOGIQUE

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

- 3.1. - ACTIONS VOLONTAIRES SUR LE SOL ENVIRONNANT

- 3.2. - DONNÉES MÉTÉOROLOGIQUES

- ÉTUDE DE L'ENVIRONNEMENT PSYCHOSOCIAL

- 4.1. - LES DONNÉES

- 4.2. - ANALYSE DES TÉMOIGNAGES

- 4.3. - CONCLUSION

2. - COLLECTE DES INFORMATIONS A CARACTERE PHYSIQUE

Ce chapitre fait état de l'ensemble des moyens et méthodes employées pour recueillir les informations à caractère physique sur le site de V2. Pour cela, il a été fait appel à des techniques descriptives, des mesures mécaniques et physiques, des prélèvements.

2.1. - ÉLÉMENTS GÉNÉRAUX

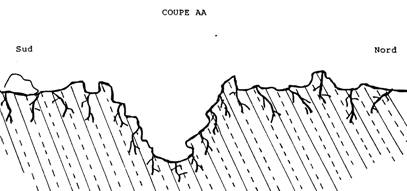

2.1.A. - LOCALISATION DE LA TRACE

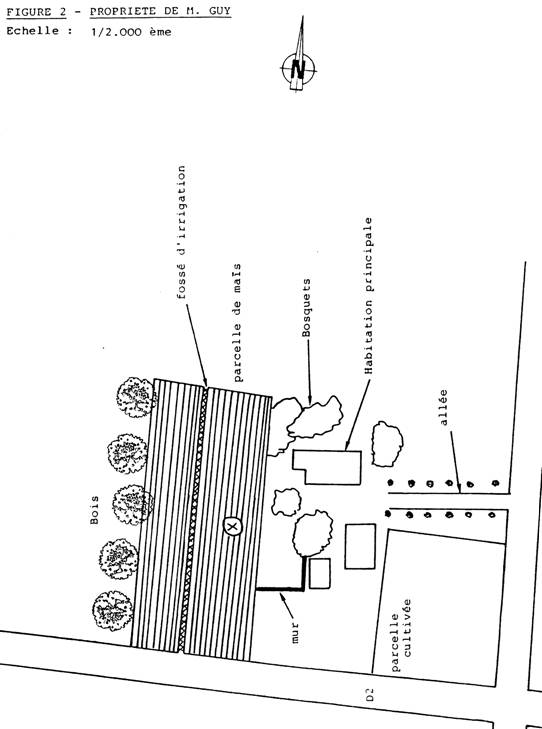

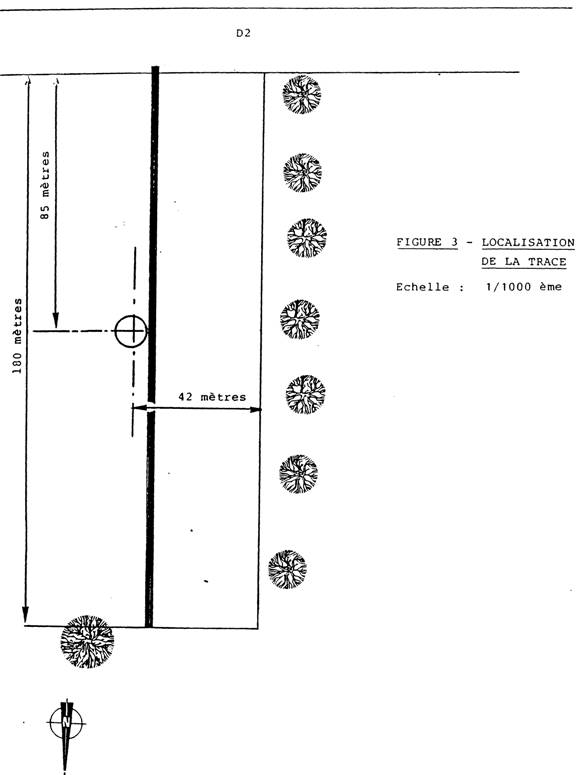

Le champ sur lequel une zone perturbée et dégradée a été découverte est situé non loin du corps de bâtiments de la propriété de M. GUY, à 60 m environ, et se trouve en bordure du chemin départemental D2 ( voir figures 2 et 3 ).

2.1.B. - ASPECT DU SOL

Le terrain plat cultivé où est visible la trace est coupé en son milieu dans le sens de la longueur par un fossé d'irrigation. Ce fossé longeait initialement le mur de la propriété. Il a été détourné depuis de nombreuses années de son cours antérieur.

Ce sol est un composé argilo-calcaire à forte teneur humifère ( humus ) en surface. Il conserve très bien l'humidité et selon M. GUY ce type de terre très fertile convient pour tous genres de cultures.

Entre chaque rang le sol est propre ( pas de mauvaises herbes ) ; quelques cailloux dispersés ainsi que des fanes de maïs le jonchent. Nous constatons que la terre est très sèche en surface ; il n'a pas plu sur la région depuis plus d'une semaine. La structure du sol est granuleuse et très friable. Mais si l'on retire la couche granuleuse en surface sur 10 cm environ le sol présente alors une grande humidité.

2.1.C. - ASPECT VISUEL DE LA VEGETATION

Cette parcelle de terre se prête bien à la culture céréalière ; M. GUY l'utilise alternativement en ensemençant en blé puis en maïs. Cette année c'est cette dernière graminacée qui est plantée depuis le 15 mai. Les plants sont en période de forte croissance, ils sont à un stade de leur développement qui laisse apparaître la formation des 4ème et 5ème feuilles. Les plants ont une hauteur variant entre 40 et 50 cm. A cette époque de l'année, les pousses de maïs peuvent avoir une croissance de près de 10 cm par jour.

2.1.D. - DESCRIPTION VISUELLE DE LA TRACE

Précédant l'intervention directe sur la zone de trace, une première description visuelle permet de saisir l'ampleur des effets pour une évaluation du type de mesures et de prélèvements à exécuter ultérieurement.

-

Aspect visuel périphérique de la trace.

Ce type de terrain homogène ( plat et régulier ), cultivé avec un seul type de semis ( maïs ), permet de constater rapidement une anomalie parfaitement discernable à l'oeil. Sur une zone assez étendue ( 100 m2 ) située près du fossé d'irrigation, un ensemble de plants de maïs présente un aspect visuel différent du reste du champ : couleur plus terne et plus pâle.

-

Aspect visuel au centre de la trace.

Au milieu de cette zone quelques plants ( 3 ou 4 ) ont disparu d'une rangée, et le sol y est fortement marqué et bouleversé sur 1 m2. Cette surface présente une géométrie vaguement triangulaire. A mi hauteur, là où une rangée de plants de maïs traverse cette zone, une bande de terre de 20 cm de large forme une croûte épaisse et fracturée de couleur grise, plus claire que le reste du sol. A l'intérieur de cette géométrie triangulaire, 5 trous sont visibles, répartis de chaque côté de cette bande de terre craquelée : trois vers le sommet de la zone bouleversée, deux autres vers la base. Ces trous de petites dimensions ( quelques centimètres ) s'enfoncent dans le sol et pour certains d'entre eux leur fond est visible ( voir photographies en Annexe 2 ).

2.1.E. - QUADRILLAGE DE LA TRACE

Le relevé des positions du champ, des routes de la propriété... permet la localisation exacte des traces dans un repère orthogonal, afin d'aborder la phase de collecte d'information à l'aide de mesures précises.

Le quadrillage adopté sur cette zone recouvre une surface de 16 m2 ( voir figure 4 ). Le carré élémentaire mesure 1 m de côté, il y a 4 carrés en X et 4 carrés en Y.

Le quadrillage est orienté géographiquement selon ses axes X et Y :

- axe X --> Sud/Nord magnétique

- axe Y --> Est/Ouest

Chaque carré élémentaire est repéré par un nombre de 11 à 44. La partie remarquable de la trace recouvre les carreaux 22, 23, 32, 33.

2.2. - MESURES DE CHAMPS

Dans la procédure de prélèvement d'informations à caractère physique, les mesures d'intensité de champ magnétique rémanent et de contamination de surface par rayonnement ionisant sont effectuées en premier lieu, à cause de leur caractère non destructif.

2.2.A. - MESURE D'INTENSITE DU CHAMP MAGNETIQUE REMANANT

Une série de mesures in situ des intensités de champ magnétique du sol, à l'aide d'une sonde à effet Hall, a été exécutée sur la zone quadrillée. L'ensemble de la trace et les trous ont été balayés systématiquement.

-

Appareillage.

Magnétomètre à effet Hall ( marque MAGNETOSCOP ) équipé d'une sonde tangentielle. Les valeurs mesurables s'échelonnent de 0 à 1000 KA/m ; 1 KA/m représente 1,2.10-3 T.

Rappelons que la valeur moyenne du champ magnétique terrestre est égale à 5.10-5 Tesla.

-

Résultats.

Les mesures ont été faites dans chaque case de la zone quadrillée ( case 11 à 44 ) à 1 cm du sol. La sonde a été introduite dans les cinq trous, et pour chacun d'entre eux le profil en a été saisi.

Le résultat de ces mesures n'indique pas la présence d'anomalie importante de champ magnétique rémanent sur ce sol. Ceci peut s'expliquer pour deux raisons :

la nature géologique du sol ( couche de terre argilo-calcaire importante ) : aucune masse rocheuse magnétique n'est proche de la surface du sol ;

la sensibilité de l'appareil qui est trop limité pour mesurer des champs magnétiques inférieurs au champ magnétique terrestre.

2.2.B. - MESURE DE CONTAMINATION DE SURFACE

Un balayage à 10 cm du sol à l'aide d'une sonde bêta ( compteur GEIGER MULLER ) a été effectuée sur l'ensemble de la zone quadrillée.

-

Instrument.

Polyradiomètre IPAB 7.1 de détection des rayonnements ( alpha, bêta,gamma…), dans le cas présent c'est une sonde béta de type SCB 3 qui a été utilisée.

-

Résultats.

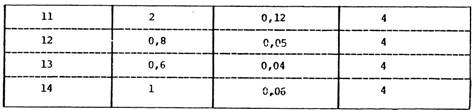

Le tableau 1 donne les valeurs relevées sur les cases 11 à 44. Ces valeurs sont exprimées en C/s ( Coup/seconde ) sur le calibre 10 ( échelle la plus faible ).

Le taux de comptage de rayonnement mesuré est de l'ordre de grandeur du taux de radioactivité local. La trace ne donne aucun écart par rapport au reste de la zone quadrillée.

TABLEAU 1 - MESURE DE RADIOACTIVITE ( RAYONNEMENT bêta )

Case N° Valeurs mesurées (C/s) 11 4 12 4 13 3,8 14 4 21 3,8 22 3,8 23 3,8 24 4 31 3,2 32 4 33 4 34 3,8 41 4 42 4 43 4 44 4

2.3. - DESCRIPTION ANALYTIQUE DE LA TRACE

Une description détaillée de la zone quadrillée représente une étape importante dans la collecte des informations à caractère physique, car elle permet de révéler des points remarquables qui feront ensuite l'objet d'études particulières.

Dans cette zone quatre éléments méritent cette approche :

la surface de terre bouleversée ( de géométrie triangulaire avec présence de 5 trous ) ;

une zone légèrement creusée ( cuvette ) ;

la surface de terre craquelée ( disparition des plants de maïs ) ;

la zone périphérique cultivée ( aspect de croissance des végétaux ).

Cette description détaillée exige la destruction partielle de certains des éléments décrits ( en particulier les trous ).

2.3.A. - LA ZONE DE TERRE BOULEVERSEE

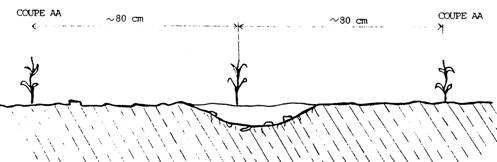

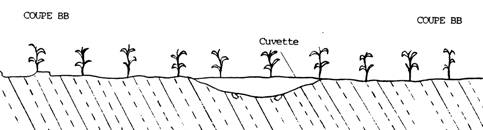

Cette partie du terrain perturbé recouvre quatre cases élémentaires ( 22, 23, 32, 33 ), chevauche 3 rangées de plants de maïs et sa forme, nous l'avons signalé, est approximativement triangulaire ( voir fig. 5 ).

FIGURE 5 - LOCALISATION DE LA TRACE (les cotes sont indiquées en cm) Echelle : 1/10

Dans cette zone le niveau du sol est plus bas que le niveau normal de cette parcelle. Il y a une cuvette de 8 à 10 cm de profondeur à l'endroit le plus marqué ( voir fig. 6 ). A l'intérieur de cette cuvette des agglomérats de terre de quelques centimètres sont éparpillés sur le sol. Des fanes de végétaux, des cailloux sont également dispersés à côté des mottes de terre.

FIGURE 6 - DESCRIPTION DES TRACES - Echelle : 1/10ème

FIGURE 7 - ORIENTATION DES AXES DES TROUS

Au centre de cette zone, de chaque côté des rangs de plants de maïs, sont visibles des trous dans le sol, numérotés de 1 à 5 :

trois dans la case (32) : numéros : 2, 3 et 4

deux dans la case (22) : numérotés : 1 et 5.

La figure 5 indique la position des trous par rapport à l'ensemble du quadrillage ; la figure 7 montre l'orientation et l'inclinaison de chaque ouverture dans le sol.

Dans cette distribution des trous, on remarque qu'il n'y a pas d'axe de symétrie ni d'alignement ou de géométrie particulière. Ces orientations et inclinaisons semblent indépendantes les unes des autres.

DESCRIPTION DES TROUS

-

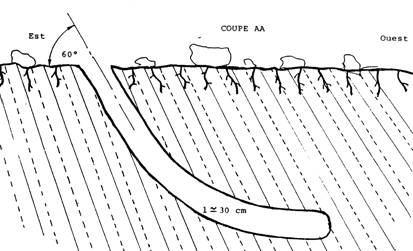

TROU N°1

Le trou N°1 visible dans la case (22) ( en haut et à droite ) est en limite de la partie où le sol forme une croûte craquelée.

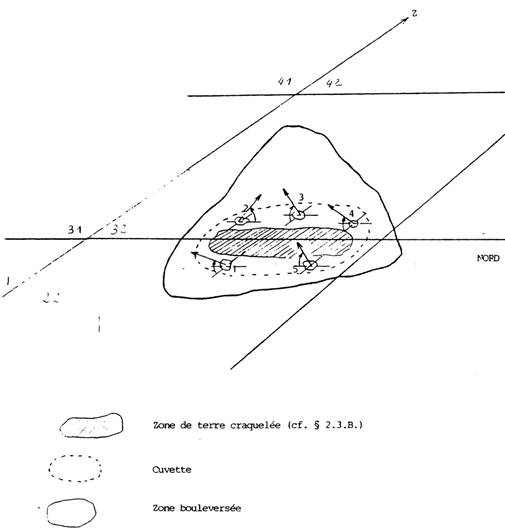

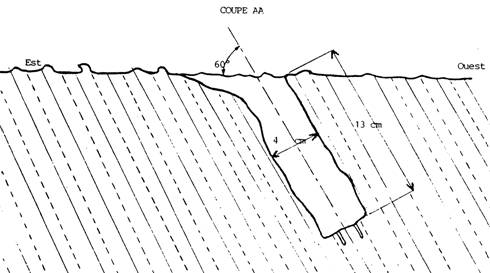

La figure 8 à l'échelle 1/2 représente le trou N°1 en vue de dessus et en coupe AA ( Est-Ouest ). En surface et vue de dessus la géométrie apparente est rectangulaire puis dans le sol celle-ci devient cylindrique.

Les cotes extérieure, de cette forme rectangulaire sont de 7 cm pour la longueur et de 6 cm pour la largeur.

Ce trou de 4 cm de diamètre pénètre dans le sol avec une inclinaison de 60° et sur une profondeur de 13 cm. Au fond de celui-ci, on distingue la présence de trois petits trous de quelques millimètres de diamètre.

Les parois de ce trou sont lisses et humides ; elles ne présentent aucune aspérité.

En surface, la terre est sèche, très fissurée et compactée en mottes.

FIGURE 8 - TROU N°1 -

-

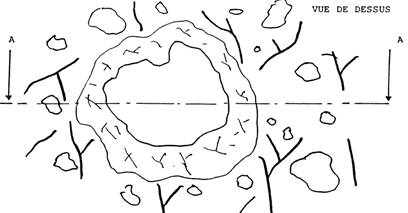

TROU N°2

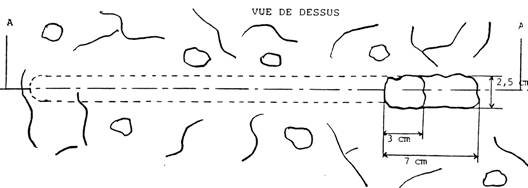

Le trou N°2 est visible dans la case (22) dans le coin Nord Est. Sa situation dans cette partie de la trace le place dans une zone de terre bouleversée. La figure 9 représente à l'échelle 1/2 une vue de dessus et en coupe AA. L'axe de pénétration est orienté Nord-Sud avec une inclinaison de 60°.

L'ouverture de ce trou est à peu près ovale et il pénètre profondément de 37 cm dans le sol en décrivant un arc de cercle.

Les parois de ce trou sont lisses et régulières.

FIGURE 9 - TROU N°2 -

-

TROU N°3

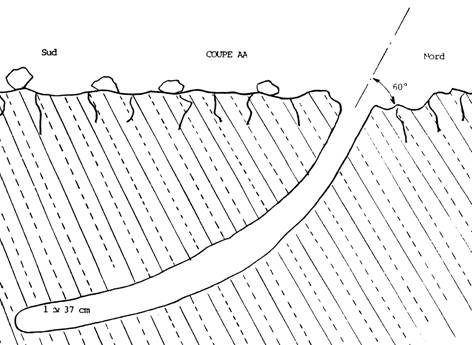

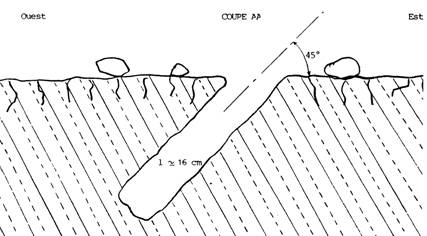

Ce trou est situé dans la case (32) en bordure de la zone où la terre forme une croûte craquelée. L'axe de pénétration est orienté Est - Ouest selon une inclinaison de 45°.

Ce trou, ovalisé, pénètre de 16 cm dans le sol, ses flancs sont lisses et nets ( voir figure 10 ). On décèle une humidité persistante dans le fond de ce trou.

FIGURE 10 - TROU N ° 3 -

-

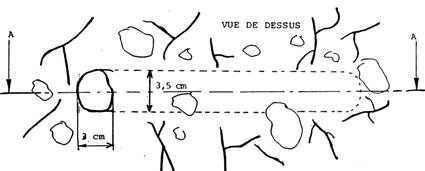

TROU N° 4

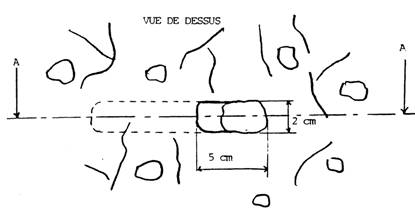

Ce trou, comme les deux précédents, est situé dans la case (32) en bordure de la zone de terre craquelée. L'axe de pénétration est orienté Est - Ouest et son inclinaison est de 60°.

L'entrée de ce trou est cylindrique avec un diamètre de 30 mm, il pénètre profondément dans le sol en arc de cercle. Ses flancs sont lisses et ne présentent pas de marques particulières ( figure 11 ).

FIGURE 11 - TROU N° 4 -

-

TROU N° 5

Trou situé dans la case (22) ( voir figure 7 ). Sa position est dans une zone où la terre est très bouleversée. Le trou est en forme de petit cratère dont les flancs sont fissurés. Ce trou ne pénètre pas profondément dans le sol, ses bords sont très évasés ( voir figure 12 ).

REMARQUE : Ce trou a été fouillé le surlendemain de la découverte de la trace par MM. URBAIN & BERNARD, accompagnant M. EMMANUEL.

FIGURE 12 - TROU N° 5 –

2.3.B. - LA SURFACE DE TERRE CRAQUELEE

Au milieu du rang de maïs coupé par la trace, une bande de terre de 20 cm de large environ présente un aspect différent du reste de la zone perturbée. Cette bande de terre, à peu près plane, est craquelée en de multiples endroits et forme une croûte épaisse de 10 à 15 mm ( voir fig. 7 ).

Peu de cailloux sont visibles sur cette bande de terre, seuls quelques débris de végétaux la parsèment.

Les plants de maïs qui étaient sur la rangée ont disparu ; seule la racine de l'un d'entre eux est encore visible, mais complètement desséchée.

Sous cette croûte très dure et très sèche, la terre est encore légèrement humide. La couleur y varie d'un gris clair en surface à un brun foncé sous la croûte.

Sur le bord de chaque fragment de croûte, un dépôt blanchâtre forme un liseré fin.

2.3.C. - DESCRIPTION VISUELLE DES PLANTS DE MAÏS

Dès que l'on approche de la zone considérée, on décèle aux alentours de la terre perturbée des anomalies sur les plants de maïs qui se caractérisent par :

une modification de croissance des plants ;

un dessèchement et un frippage du bout des premières et secondes feuilles s'étendant sur quelques mètres autour de la trace ; les troisièmes feuilles ont cependant poussé sans présenter d'altération évidente ;

au centre de la trace, dans la rangée qui traverse la zone de terre bouleversée, deux à trois plants de maïs ont disparu ; les pieds suivants ont les premières et secondes feuilles complètement desséchées.

Compte tenu des résultats de cette description détaillée sur les différents plans considérés, l'analyse va se développer en étudiant les caractéristiques mécaniques et chimiques du sol, ainsi que les éventuelles altérations biochimiques des végétaux.

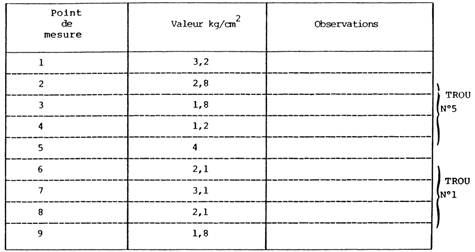

2.4. - MESURES MÉCANIQUES

Cette zone de sol, profondément marquée, présente un intérêt pour l'évaluation des déformations mécaniques, notamment dans les endroits où la trace est très perturbée ( cuvette, etc. ).

2.4.A. - MESURE DE RÉSISTANCE A LA COMPRESSION

La détermination de la résistance à la compression exercée sur un sol quelconque se fait à l'aide d'un pénétromètre de poche. Le principe de mesure consiste à faire pénétrer une tige graduée dans le sol, dont la résistance est mesurée à l'aide d'un ressort qui en fournit directement la valeur sur une échelle graduée en kg/cm2.

Sur le site de cette trace, plusieurs points de mesures ont été effectués à des endroits divers :

terrain agricole non perturbé, près de plants de maïs, entre deux rangs ;

terrain où la croûte craquelée est la plus épaisse ;

terrain où le bouleversement est le plus important ;

etc.

RÉSULTATS.

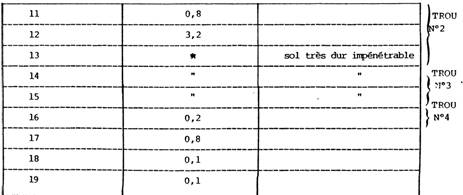

Le tableau 2 indique les valeurs de résistance à la compression, aux différents points de mesures 1 à 19 ( figure 13 ). La valeur de résistance à la compression du sol initial en surface sans perturbations est de l'ordre de 0.1 à 0.2 kg/cm2, correspondant à un sol très friable, sec et granuleux ( la précision des mesures est de l'ordre de 0,1 ).

Le pourtour des zones de transition entre la bande de terre craquelée et le sol friable donne des valeurs comprises entre 1,2 à 4 kg/cm2.

On peut noter une assez grande dispersion des valeurs dans cette zone. En règle générale, nous sommes en présence d'un sol compacte, lourd, plus ou moins sec ; le pénétromètre a du mal à s'enfoncer dans ce sol les valeurs signalées par une astérisque (*) indiquent une dureté telle que la valeur maximum du pénétromètre est dépassée.

Le sol à ces endroits-là est impénétrable, il s'agit plus particulièrement des endroits où s'est formée une croûte épaisse.

FIGURE 13 - MESURES AU PENETROMETRE DE POCHE –

TABLEAU 2 - MESURES AU PENETROMETRE DE POCHE

ESSAIS DE MECANIQUE DES SOLS -

TABLEAU 2 - (suite) -

2.4.B. - MESURE DE RÉSISTANCE AU CISAILLEMENT

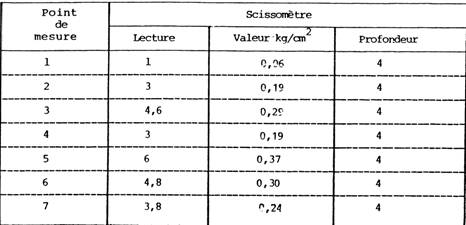

C'est un type de mesure similaire à la mesure de compression mais qui permet de mettre en évidence des couples de cisaillement de sol. Le scissomètre employé était équipé d'ailettes de 16cm2 de surface. Les valeurs directement lues sont à exprimer en fraction de la surface :

Cs exprimé en Kg/cm2

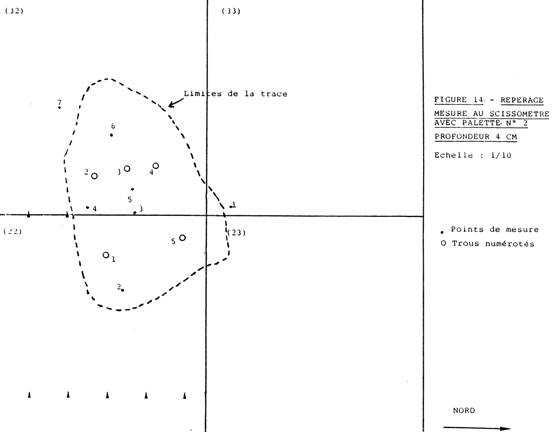

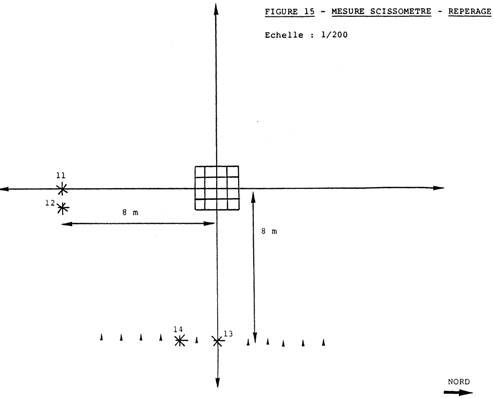

Les figures 14 et 15 précisent l'emplacement des différents points de mesure.

RÉSULTATS.

Les tableaux 3 et 4 indiquent les valeurs de couple de cisaillement du sol sur la zone de trace et en dehors de celle-ci. Ils appellent les mêmes remarques que pour les mesures en compression :

dans la zone perturbée autour des trous le couple de cisaillement est important :

0,20 kg/cm2 < Cs < 0,37 kg/cm2en dehors de cette zone, les valeurs sont faibles avec cependant une particularité sur les mesures faites dans les sillons ( point 11 ). Ceci s'explique par la présence de racines qui tiennent le sol.

2.5. - PRÉLÈVEMENTS D'ÉCHANTILLONS DE SOL

Deux types de prélèvements ont été réalisés dans le champ de maïs :

prélèvements non remaniés ( carottage ) ;

prélèvements remaniés ( en vrac ).

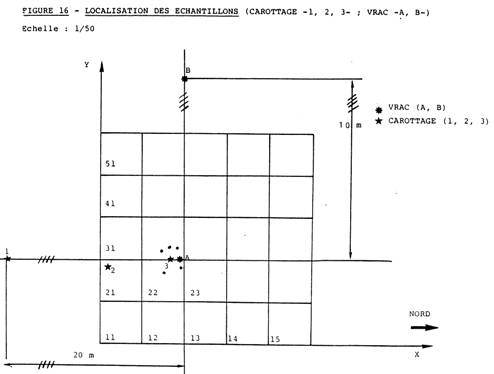

2.5.A. - LOCALISATION

La figure 16 représente les points de prélèvement :

point 1 : carotte témoin à 20 m de la trace

point 2 : carotte case 21

point 3 : carotte case 32 zone de terre craquelée

point A : prélèvement sur case 32 terre craquelée et fissurée

point B : prélèvement de sol à 10 mètres sur l'axe Y.

2.5.B. - TRAITEMENTS

L'ensemble des échantillons a été confié au laboratoire de la SNEAP.

TABLEAU 3 - MESURE SCISSOMETRE -

CASE N° 22, 23, 32, 33

TABLEAU 4 - MESURE SCISSOMETRE -

( en dehors de la zone quadrillée deux axes )

-

ANALYSE QUALITATIVE.

Ce sol est un composé classique argilo-calcaire comparable à ce que l'on trouve habituellement un peu partout en zone rurale. On ne constate aucune différence minéralogique entre la surface indurée et le substrat situé en dessous de la croûte.

Le dépôt blanchâtre qui apparaît sur les bords de la croûte ( efflorescence ) est probablement constitué de sels minéraux dont la nature n'a pas été déterminée.

-

ANALYSE QUANTITATIVE.

Entre les échantillons témoins et la terre prélevée sur la zone de trace, on constate un taux d'humidité différent et significatif d'un échauffement superficiel.

Le tableau suivant indique les valeurs et conditions expérimentales :

24 h

60°c48 h

90°cTerre témoin 20 % 21 % Terre indurée 18 % 20 % Les mesures pendant 24 h à 60°c et 48 h à 90°c confirment un taux d'humidité de 1 à 2 % inférieur significatif d'un échauffement du sol induré.

Ces analyses physico-chimiques indiquent qu'il n'y a pas eu de modification structurelle du sol, mais seulement un échauffement en surface dans la zone perturbée.

Deux éléments confirment cette hypothèse :

le taux d'humidité significativement différent entre la terre témoin et le sol de la zone perturbée ;

la présence des sels minéraux en surface ( bordure de la terre craquelée ).

La température nécessaire à produire ce processus physico-chimique n'a pas été évaluée mais est sans doute supérieure à 100°.

2.6. - COLLECTE DES INFORMATIONS À CARACTÈRE BIOLOGIQUE

L'environnement biologique peut révéler des indices intéressants sur l'origine d'un événement. Au même titre que des sols peuvent mémoriser des efforts mécaniques par exemple, les végétaux aussi sont sensibles à des effets thermiques, chimiques, etc. En prélevant judicieusement des échantillons ( procédure INRA ) puis en réalisant des "analyses biochimiques" appropriées, on peut parvenir à des résultats similaires.

2.6.A. - PRELEVEMENTS DES ECHANTILLONS DE VEGETAUX

Ce genre de biotope se prête remarquablement à la collecte d'échantillons végétaux, car nous sommes en présence d'un milieu homogène, en l'occurrence une culture de graminacées ( maïs ).

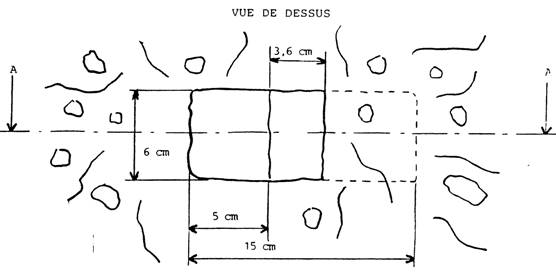

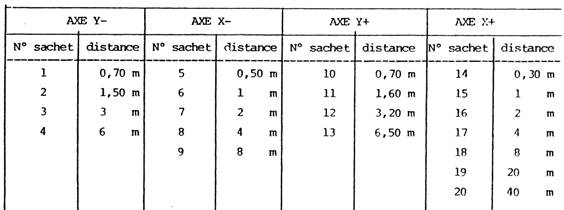

Nous avons appliqué la procédure indiquée par l'INRA, qui consiste à faire des prélèvements sur une zone supposée contaminée, de sorte que les distances au point central soient en progression géométrique ( voir figure 17 ).

Les plants sont prélevés entiers avec une motte de terre, ensachés dans une double poche de plastique, numérotés et conditionnés dans une enceinte isotherme.

Il est à noter que l'écart entre rangs de maïs est de 70 cm à 80 cm et que chaque plant est séparé de 15 à 20 cm du suivant.

TABLEAU 5 - IDENTIFICATION

Ces axes sont parallèles aux axes du quadrillage ; X+ et X- suivent la rangée traversant la zone bouleversée. Y+ et Y- passent par le centre approximatif de la trace, à 40 cm au Sud de l'axe commun à 32 et 33.

FIGURE 17 - SCHEMA DE PRELEVEMENT DES PLANTS DE MAÏS -

Echelle : 1/54ème

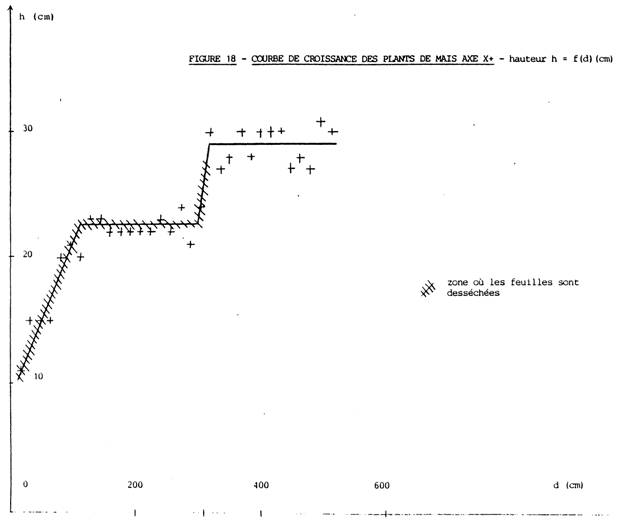

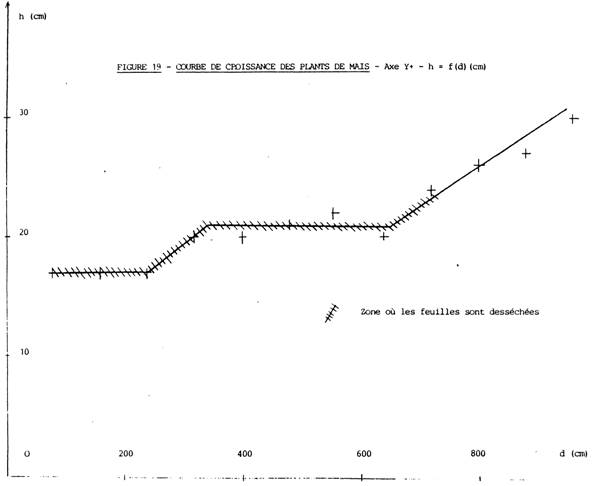

2.6.B. - MESURE DE LA CROISSANCE DES PLANTS DE MAÏS

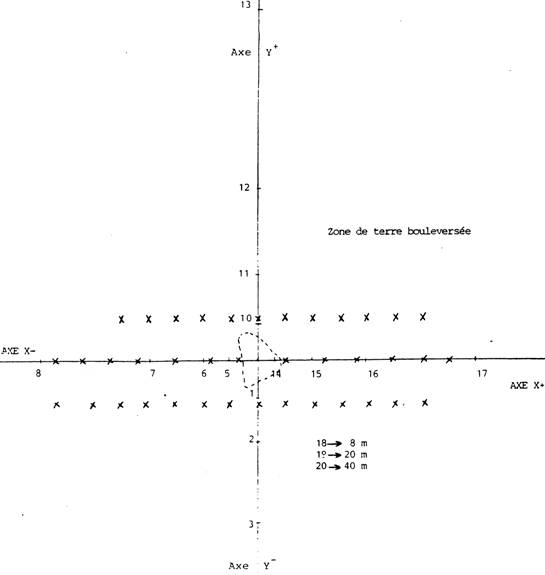

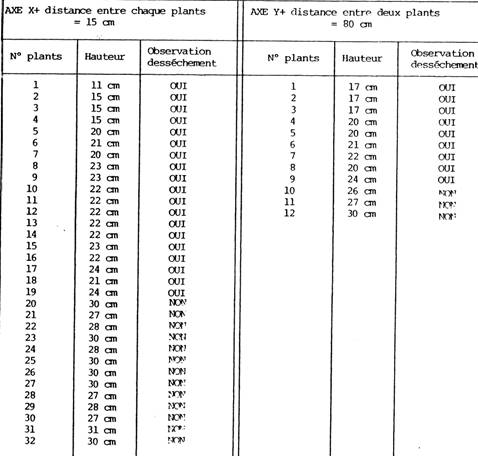

A partir du constat visuel d'une modification des plans de maïs, feuilles desséchées, une mesure de croissance des jeunes plants de mais a été entreprise le long des axes X+ et Y+. Les hauteurs ont été mesurées à la base de la troisième feuille.

TABLEAU 6 - MESURE DE CROISSANCE DES JEUNES PLANTS DE MAÏS -

-

RÉSULTATS.

Les mesures de croissance des plants de maïs observés sont intéressantes à un double titre ; elles montrent :

l'effet de croissance en fonction de la distance ;

l'effet de dessèchement des feuilles en fonction de la distance.

Les figures 18 et 19 représentent ces différents paramètres sur les axes X+ et Y+.

-

ANALYSE DES RÉSULTATS.

La valeur de croissance normale d'un plant de maïs est de 30 à 31 cm. Cette valeur est atteinte :

- en X + à 3,60m

- en Y + à 9,60m

Sur l'axe Y+ la variation de la croissance des végétaux se fait ressentir sur une distance trois fois plus importante que sur l'axe des X+. Entre le point d'origine des mesures jusqu'aux environ de 1 m sur l'axe X+, une courbe de pente importante montre que les effets de croissance sont fortement marqués. Un palier aux alentours de 22 cm de hauteur est atteint entre 3 et 6 m sur Y+ alors que ce même palier apparaît à 1,50 m et se termine vers 3 m sur X+.

Le dessèchement du bout des feuilles n'est plus perceptible sur l'axe Y+ à 7 m, sur l'axe X+ à 3,50 m et ceci pour une hauteur identique des plants de 25 cm.

2.6.C. - INTERPRETATION DES RESULTATS

La disparition des plants de maïs au centre de la trace, la faible croissance constatée, accompagnée d'un dessèchement des premières feuilles, sur plusieurs mètres, laissent à penser que cette zone a été soumise à l'action conjuguée d'un dégagement thermique et/ou d'un champ électromagnétique intense.

Les analyses biochimiques entreprises à l'INRA d'AVIGNON devraient permettre de préciser si le processus de dégradation passager est dû à l'action d'un champ électromagnétique ou à d'autres sources.

© CNES