CENTRE NATIONAL D'ETUDES SPATIALES

Groupe d'Etudes des Phénomènes Aérospatiaux Non-identifiés

|

Toulouse, le 27 avril 1981 |

NOTE TECHNIQUE

N° 7

COMPTE RENDU DE L'ENQUETE 79/05

"A propos d'une rencontre"

SOMMAIRE

-

RÉSUMÉ D'UNE ENQUÊTE

- 1.1. PRÉSENTATION DU CAS - CHRONOLOGIE

- 1.1.1. Les 7 et 8 novembre 79

- 1.1.2. Le 9 novembre 79

- 1.1.3. Le 11 novembre 79

- 1.1.4. Le 12 novembre 79

- 1.1.5. Le 18 novembre 79

- 1.1.6. Le 28 novembre 79

- 1.1.7. Le 31 mai et le 1er juin 80

- 1.1.8. Juin 80

- 1.2. ANALYSE DES DIFFÉRENTS ELEMENTS RECUEILLIS

- 1.2.1. Analyse de l'itinéraire

- 1.2.2. Données météorologiques et position des astres

- 1.2.3. Le rôle éventuel du "Tagamet"

- 1.2.4. Analyse de l'évolution du témoignage

- 1.2.5. Les méthodes du GU1

- 1.3. CONCLUSION DE L'ENQUÊTE

- ANNEXES

- 1.1. PRÉSENTATION DU CAS - CHRONOLOGIE

-

QUE PENSER DE L'HYPNOSE ?

TÉMOIGNAGE SOUS HYPNOSE ET PREUVE "UFOLOGIQUE"-

2.1. Définitions et théories et présence

- 2.1.1. La théorie de Pavlov

- 2.1.2 Les théories issues de la psychologie expérimentale

- 2.1.3. Les théories psychanalytiques

- 2.2. La narco-analyse et l'hypnose dans le monde judiciaire

- 2.3. Conclusion

-

2.1. Définitions et théories et présence

- Quelques définitions

- Bibliographie

ANNEXE 1

DOCUMENTATION SUR LE TAGAMET

BARBIER J.PH., HIRSH J.F.

Confusion mentale chez un malade traité par la cimétidine

Nouv. presse Méd., 1978, 7, 1484

BERAUD J.J., MONTEIL A.L., MUNOZ A., MIROUZE J.

Confusion mentale au cours d'un traitement par la cimétidine

Nouv. Presse Méd., 1978, 7, 2570

BUNODIERE M.

Cimétidine : complications neuropsychiques

Nouv. Presse Méd., 1978. 7, 1387

DEHENEFFE Y., REYNAERT M., TREMOUROUX J.

Confusion mentale au cours de pancréatites traitées par cimétidine

Nouv. Presse Méd., 1978, 4303

DELANEY J.C., RAVEY M.

Cimetidine and mental confusion

Lancet, 1977, II, 512

FLIND A.C., ROWLEY-JONES D.

Mental confusion and cimetidine

Lancet, 1979, Feb. 17

GRIMSON T.A.

Réactions to cimetidine

Lancet, 1977, 1, 858

ILLINGWORTH R.N., JARVIE DR.

Absence of toxicity in cimetidine overdosage

British Med. J., 1979, 1, 453-454

JAMES W., JEFFERSON M.

Central nervous systen toxicity of cimetidine : a case of depression

Amer. J. Psychiatry, 1979, 136, 346

MC MILLEN M.A., AMBIS D., SIEGEL J.H.

Cimetidine and mental confusion

New Eng. J. Med., 1978, 298, 284-285

MENZIES-GOW N.

Cimetidine and mental confusion

Lancet, 1977. 2, 928

MEREDITH T.J., VOLANS G.N.

Managenent of cimetidine overdose

Lancet, 1979, Dec. 22/29

NELSON P.G.

Cimetidine and métal confusion

Lancet, 1977, 2, 928

PETITE J.P., BLOCH F.

Syndrome dépressif au cours d'un traitement par la cimétidine

Nouv. Presse Méd., 1978, mars 31

QUAP C.W.

Confusion : an adverse réaction to cimetidine therapy

Drug Intell. Clin. Pham., 1978, 12, 121

ROBINSON T.J., MULLIGAN T.O.

Cimetidine and mental confusion

Lancet, 1977, 2, 719

SCHENTAG J.J., CALLERI G., ROSE J.Q., CERRA F.B., DEGLOPPER E., BERNARD H.

Pharmacokinetic and clinical studies in patients with cimetidine-associated mental confusion

Lancet, 1979. Jan. 27

ANNEXE 2

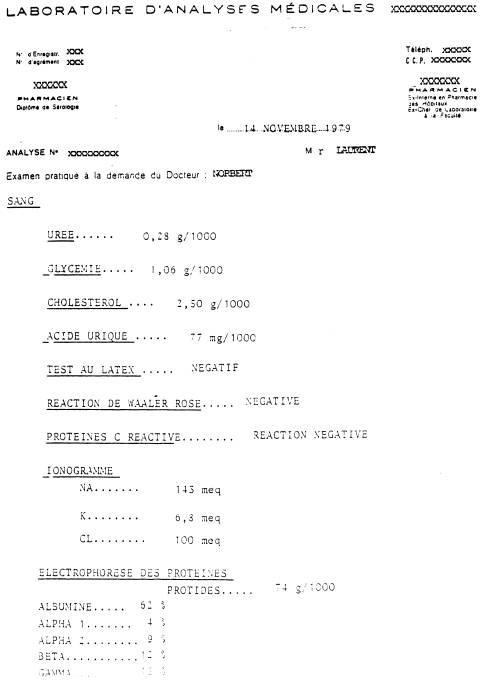

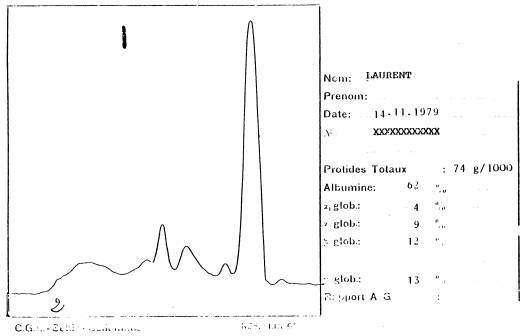

Résultat de l'analyse de sang de M. LAURENT, effectuée sur la demande du Dr. NORBERT, le 14 novembre 1979.

ANNEXE 3

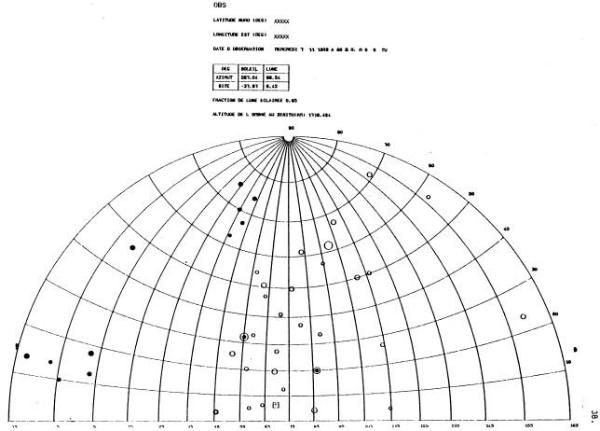

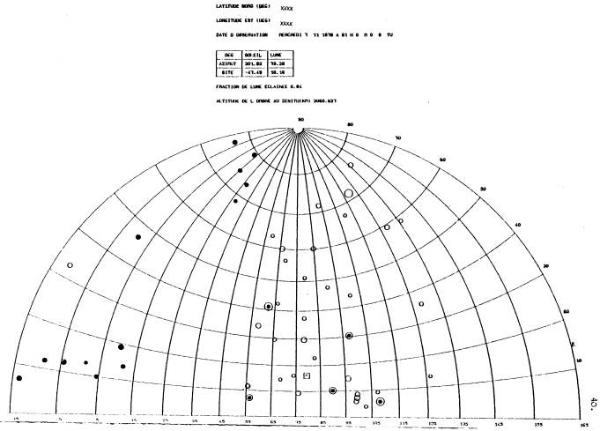

Carte du ciel du mercredi 7 novembre 1979 - 20 h 00 TU :

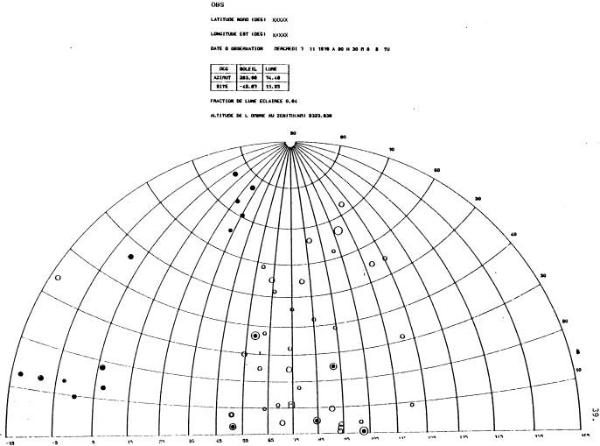

Carte du ciel du mercredi 7 novembre 1979 - 20 h 30 TU :

Carte du ciel du mercredi 7 novembre 1979 - 21 h 00 TU :

CHAPITRE 2

QUE PENSER DE L'HYPNOSE ?

D. AUDRERIE

"TÉMOIGNAGE SOUS HYPNOSE ET PREUVE UFOLOGIQUE :

UNE PAROLE D'ÉVANGILE EN QUESTION"

-

2.1. DES DÉFINITIONS, AUX THÉORIES EN PRÉSENCE

- 2.1.1. LA THEORIE DE PAVLOV

- 2.1.2. LES THEORIES ISSUES DE LA PSYCHOLOGIE EXPERIMENTALE

- 2.1.3. LES THEORIES PSYCHANALYTIQUES

- 2.2. LA NARCO-ANALYSE ET L'HYPNOSE DANS LE DOMAINE JUDICIAIRE

- 2.3. CONCLUSION

- QUELQUES DÉFINITIONS

- BIBLIOGRAPHIE

QUE PENSER DE L'HYPNOSE ?

TÉMOIGNAGE SOUS HYPNOSE ET PREUVE "UFOLOGIQUE" : UNE "PAROLE D'ÉVANGILE" EN QUESTION

Qui n'a assisté au moins une fois à l'un de ces numéros d'hypnose où les spectateurs volontaires se voient "endormis" par l'opérateur qui, grâce au seul pouvoir de sa parole, leur fait oublier leur date de naissance, les rend insensibles à des piqûres, les empêche de se lever ou de s'asseoir, même après le réveil ?

Toutes ces petites joyeusetés correspondent à un phénomène très réel qui peut avoir des applications médicales ( sur le plan de l'anesthésie, par exemple ). Cependant, le terme d'hypnose évoque aussi pour beaucoup de personnes, un moyen d'investigation permettant de déceler les mensonges en annihilant la volonté consciente de l'hypnotisé. Chez nombre d'ufologues, en particulier, c'est une méthode couramment utilisée pour les cas dits d'enlèvements ou de rencontres du troisième type.

On sait que les utilisateurs de cette technique, considèrent généralement l'hypnose comme un moyen irréfutable d'obtenir des preuves quant à l'authenticité objective d'un témoignage ( 1 ) déjà fourni à l'état de veille par un sujet, tout en apportant un surplus d'informations sur ce qu'il dit avoir vécu d'extraordinaire : la séance d'hypnose révélera ce qui aurait été oublié par le sujet.

Mais, si le problème de la valeur de l'hypnose est parfois abordé dans les revues ufologiques( 2 ), nous ne connaissons pas d'exemple où l'utilisation de cette méthode d'investigation se trouve justifiée, selon la règle propre à toute méthodologie scientifique.

C'est pourquoi il semble intéressant de s'interroger dans ces quelques lignes sur la valeur du témoignage recueilli nous hypnose, par le biais des connaissances scientifiques déjà acquises dans ce domaine, au niveau de la nature mémo de l'hypnose en donnant un bref aperçu des modèles explicatifs en présence, et en insistant sur le domaine et le caractère spécifique de la relation hypnotiseur/hypnotisé. Nous considérerons aussi le rapport entre l'hypnose et le "sérum de vérité" ou narco-analyse et son utilisation éventuelle dans le domaine judiciaire, avant de conclure par un retour sur la valeur de l'hypnose dans la recherche "ufologique".

2.1. DES DÉFINITIONS AUX THÉORIES EN PRÉSENCE

Nous retiendrons deux définitions, la première élaborée par la Commission de la British Medical Association ( 1955 ), citée par CHERTOK ( 3 ) et la seconde d'Errol LEIGHTON, extraite de sa thèse de doctorat en médecine ( 4 ) :

"L'hypnose est un état passager d'attention modifiée chez le sujet, état qui peut être produit par une autre personne, et dans lequel divers phénomènes peuvent apparaître spontanément ou en réponse à des stimulus verbaux ou autres. Ces phénomènes comprennent un changement dans la conscience et la mémoire, une susceptibilité accrue à la suggestion et l'apparition chez le sujet de réponses et d'idées qui ne lui sont pas familières dans son état d'esprit habituel. En outre, des phénomènes comme l'anesthésie, la paralysie, la rigidité musculaire et des modifications vaso-motrices peuvent être, dans l'état hypnotique, produits ou supprimés".

"En résumé, l'hypnose est un état mal connu et mal défini. Nous pourrions penser qu'il s'agit d'un état particulier parfois appelé "état second" ou "transe" caractérisé par :

une baisse de la vigilance avec obtusion du champ de conscience plus ou moins intense pouvant apparaître, associées ou non à une amnésie :

soit spontanément par la fixation involontaire d'un son, d'une image, ...,

soit induite par un thérapeute et dans ce cas, il existe une possibilité de relation transférentielle et de suggestion,

l'apparition d'une suggestibilité dans certains cas, donc d'une vulnérabilité et d'une pénétrabilité du patient tant dans l'immédiat que dans le futur, à plus ou moins brève échéance.

D'autre part, l'apparition de modifications au niveau du système nerveux et de l'axe neuro-végétatif ( modification du tonus musculaire, de l'état des réflexes, de la vitesse des mouvements, de la tension artérielle, des rythmes cardiaques et respiratoires, de la vasomotricité, ... ).

En quelques mots, c'est un état confusionnel de déconnexion du milieu-ambiant spontané ou induit où il est possible dans certains cas de prendre en charge et d'orienter les réponses neuro-végétatives et comportementales du sujet, non seulement au cours de cette simulation mais encore après le retour à l'état normal".

On voit que la définition de LEIGHTON, plus complète que la première, fait coïncider entre autres l'état hypnotique avec une "possibilité de relation transférentielle et de suggestion". C'est sur cette dimension du rapport hypnotiseur/hypnotisé que nous insisterons plus bas, grâce à l'apport de la théorie psychanalytique, mais considérons tout d'abord avec CHERTOK ( 5 ) la théorie Pavlovienne et celle inspirée de la psychologie expérimentale.

2.1.1. LA THEORIE DE PAVLOV

Elle a été construite à partir de l'expérimentation sur l'animal. Elle conçoit l'hypnose comme un sommeil, une inhibition partielle alors que persistent des "points vigiles" permettant le rapport hypnotiseur/hypnotisé. Trois phases hypnoïdes ont été distinguées par PAVLOV :

une phase d'égalisation,

une phase paradoxale ou "de suggestion",

une phase ultra-paradoxale selon le degré d'influence des excitants conditionnés en présence.

Transposé à l'homme, ce modèle doit intégrer le rôle du langage la parole deviendra un "stimulus" aussi "matériel" que n'importe quel stimulus physique, mais ces deux types de stimulus ne peuvent être comparés à cause de l'existence du passé vécu chez l'homme. D'où les deux critiques émises par CHERTOK :

l'Ecole Pavlovienne n'envisage pas les couches inconscientes dans l'histoire affective du sujet,

la communication inter-subjective ne se fait pas uniquement sur le plan verbal.

2.1.2. LES THEORIES ISSUES DE LA PSYCHOLOGIE EXPÉRIMENTALE

Évoquons ici les travaux de WHITE ( 1941 ) définissant le comportement hypnotique comme "significatif, orienté vers un but, lequel consiste essentiellement à se comporter comme une personne hypnotisée conformément aux indications constamment données par l'expérimentateur et aux idées que s'en fait le sujet", et de ORNE ( 1959 ) insistant sur l'importance des facteurs sociaux-culturels sur le comportement de l'hypnotisé ( 6 ) et s'interrogeant sur la nature de l'interaction hypnotiseur/hypnotisé, où chacun des personnages impliqués doue le rôle que l'autre attend de lui : "le sujet se conduit comme s'il ne pouvait pas résister aux suggestions de l'hypnotiseur et ce dernier joue le rôle d'un personnage tout puissant. Ainsi, non seulement le sujet éprouvera une hallucination suggérée, mais l'hypnotiseur agira comme si le sujet hallucinait réellement".

BROTTEAUX ( 1938 ) insistera lui aussi sur la communication inconsciente entre l'hypnotiseur et l'hypnotisé. Les recherches de BARBER, inspirées de celles de BERNHEIM, assimilent hypnose et suggestion à l'état de veille, chez des sujets prédisposés. CHERTOK montre à ce propos la fragilité de la théorie de BERNHEIM, puisque ce dernier reconnaît l'existence d'un état de "sommeil incomplet" autre que la pure suggestibilité.

Mais si JANET évoque déjà la "dissociation" psychique ( activité "automatique" de certains courants de conscience - cas des "personnalités multiples" et du somnambulisme spontané ), c'est FREUD et les psychanalystes qui préciseront le rôle fondamental de l'inconscient au cours de l'état hypnotique, au sein de la relation hypnotiseur/hypnotisé.

2.1.3. LES THEORIES PSYCHANALYTIQUES

Construites à partir de l'observation clinique, elles font entrer en jeu le caractère transférentiel( 7 ) de cette relation hypnotiseur/hypnotisé et précisent le processus régressif à l'œuvre dans l'hypnose. Pour FREUD, "le rapport hypnotique consiste dans l'abandon amoureux total à l'exclusion de toute satisfaction sexuelle", il souligne aussi le caractère de soumission de la relation hypnotiseur/hypnotisé : l'hypnotiseur prenant la place de l'Idéal du Moi du sujet, jouerait le rôle du père tout-puissant de la "horde primitive".

Malgré certaines divergences de vues entre les auteurs, nous retiendrons des travaux d'autres psychanalystes( 8 ) pour qui la relation hypnotique se caractérise par :

l'identification du sujet hypnotisé à l'opérateur perçu ici comme détenteur de la toute-puissance magique, d'où la réalisation par le malade de ses propres fantasmes infantiles ;

une situation de réactivation du complexe d'Oedipe ( voir définitions en fin de chapitre ) : la relation transférentielle correspondant à celle de la cure analytique, le sujet hypnotisé est placé dans une situation de régression massive provoquée de deux façons par l'opérateur. Celui-ci agit simultanément sur les pulsions infantiles au sein de la relation archaïque instaurée, et déclenche une réduction du champ sensori-moteur et idéationnel.

Le transfert est actionné par gratification : l'hypnotiseur fait don de ses paroles, la suggestion est reçue comme une "bonne nourriture". Mais, même au sein de cette relation, les défenses et les résistances ne sont pas complètement abolies par le sujet hypnotisé. CHERTOK dit avoir lui-même constaté( 9 ) que "les sujets profondément hypnotisés gardent encore assez de liberté pour déformer la vérité à certaines occasions".

STEWART parle de complicité dans la relation hypnotiseur/hypnotisé "le contenu inconscient dynamique est aussi une attaque agressive contre l'hypnotiseur... La transe hypnotique peut être conçue comme une complicité entre l'hypnotiseur et le sujet pour nier l'attaque agressive de ce dernier sur l'hypnotiseur, et en même temps, c'est une manifestation de cette attaque".

"Libéré dans une grande mesure du pouvoir du Surmoi ( voir définitions en fin de chapitre ), l'hypnotisé pourra donner libre cours à l'apparition de souvenirs jusque-là réprimés".

Notons ici que "réprimés" signifie selon la théorie analytique "refoulés", c'est-à-dire repoussés, maintenus dans l'inconscient, car pénibles et dangereux pour le conscient, ce processus étant lié au mécanisme de défense du sujet.

Reste à considérer à présent le rapport entre le contenu de ces souvenirs et leur valeur de témoignage. Nous nous aiderons ici de l'ouvrage de CLAUCHARD : "Hypnose et suggestion", Chapitre IV, après avoir précisé les relations entre l'hypnose et le "sérum de vérité", plus justement appelé narco-analyse. Pour DELAY, la narco-analyse apparait comme la dissolution des instances supérieures volontaires et conscientes du psychisme permettant la libération d'instances inférieures inconscientes ou volontaires inhibées".

2.2. NARCO-ANALYSE ET L'HYPNOSE DANS LE DOMAINE JUDICIAIRE

Nous savons avec CHUCKARD que la narco-analyse ( 10 ) est un compromis entre l'hypnose et la psychanalyse. C'est en injectant certains barbituriques ( amytal ou pentothal ) que le sujet sera en état de somnolence narcotique. Comme dans l'hypnose, la censure va disparaître. "Tous les souvenirs sont présents et le médecin va avoir pour unique rôle de les recueillir ( ... ). L'analyse se pratique suivant la technique psychanalytique, si bien qu'on ne doit pas faire appel à la suggestion".

CHAUCHARD souligne cependant la forte suggestibilité du sujet en état de narcose : grâce à la narco-analyse( 11 ), on peut " inciter à l'aveu des pensées les plus secrètes, et suggérer des conduites ou des opinions. Mais, comme dans la vieille hypnose, il y a des limites à cette suggestion, et ce que quelqu'un ne veut pas avouer ou ne veut pas faire, il ne le fera pas, surtout s'il a une forte personnalité qui survit même sous narcose ; un sujet affaibli déjà prêt à tout accepter ou tout avouer sous l'influence d'autres causes, verra sa résistance totalement s'effondrer sous narco-analyse. Il ne faut pas oublier ces différences de sensibilité, et déduire de ce que certains résistent, que tous pourraient le faire. La narco-analyse n'est donc en rien ce qu'en style journalistique, on a appelé un "sérum de vérité", elle n'apporte rien de sensationnellement nouveau et constitue simplement un moyen de psychanalyse accélérée à l'usage de médecins avertis, seuls capables d'interpréter les réponses. Celles-ci pourront contenir toutes les vérités de l'esprit, aussi bien les rêves que les faits réels, des mensonges voulus, des oublis volontaires et enfin des réponses suggérées".

C'est pourquoi CHAUCHARD précise qu'il ne saurait "en être question pour une enquête judiciaire en dehors même de toute considération morale. Le seul point pratique sera son utilisation en tant que narco-diagnostic de la simulation car un simulateur ne peut résister à un tel traitement : un prétendu aphasique fut reconnu pouvoir parler ; mais DELMAS-MARSALET signale le cas d'un faux amnésique de guerre qui garda son secret et ne révéla pas sa personnalité".

Si la narco-analyse est inadéquate dans le domaine judiciaire, nous allons voir à présent quelles sont les limites de l'utilisation de l'hypnose dans ce même domaine, en prenant l'exemple de l'usage de cette technique dans la justice américaine.

Dans son article paru dans "Le matin de Paris" du 12-13 avril 80, p. 4, Marie-Gisèle LANDES nous informe que l'hypnose est désormais utilisée officiellement par des agents du FBI ( sélectionnés en fonction de leur ancienneté et de leur formation universitaire en psychologie ), dans le but de freiner la criminalité. L'hypnose aurait ainsi permis entre autres, de retrouver le numéro d'immatriculation d'un véhicule utilisé par des gangsters, alors que le témoin ne s'en souvenait plus à l'état de veille ou de connaître la description précise d'un agresseur alors que la victime en avait oublie les traits.

Cependant, un agent spécial du FBI précisera à M-G LANDES que "l'hypnose n'est pas un détecteur de mensonges ; en plus, nous n'hypnotisons jamais un suspect. Un suspect, s'il est coupable est, par définition, un menteur, l'hypnose étant par définition aussi la porte ouverte à toutes les imaginations, à toutes les fantaisies, le menteur deviendra, sous hypnose, un super menteur... Ceux que nous soumettons à l'hypnose, ce sont certaines victimes, certains témoins. Quel intérêt est-ce qu'ils auraient, ceux-là, à mentir ?"

La rédactrice de l'article nous fait également part des critiques concernant cette utilisation de l'hypnose, en citant les déclarations de deux célèbres hypnotistes américains, E. HILLARD et M. ORNE : "un témoin qui pense posséder une information, mais... n'est pas sûr, pourra, sous hypnose, être soudain convaincu de sa validité et jeter la police sur une fausse piste qui nécessitera des mois de travail ... pour rien".

Le Directeur du Laboratoire de recherches sur l'hypnose de l'Université de Stanford affirme de son côté : "c'est bien connu que l'hypnose peut aider le sujet à se fabriquer des souvenirs qui n'existent pas".

2.3. Conclusion

Trois idées sous-tendent, à notre sens, l'idée de l'hypnose comme source d'informations à caractère infaillible :

-

une première idée qui n'est pas sans fondement

l'inconscient perçoit des choses que le conscient ne perçoit pas ( perception subliminale ou subception, perception de la réactualisation par le sujet du Complexe d'Oedipe, etc... ) ;

-

deux idées qui sont totalement erronées :

l'inconscient est conçu de façon statique, comme un contenu inerte et neutre par rapport à ce qu'il enregistra. Les souvenirs y restent intacts sans aucune transformation. Ceci est en contradiction complète avec la théorie Freudienne selon laquelle l'inconscient comporte sa dynamique propre, avec sa mise en scène fantasmatique du désir, ses formations obéissant à des mécanismes de déplacement, de condensation et de symbolisme. Le même désaccord se retrouve dans toutes les théories psychologiques connues ( exemple : C. JUNG - Dialectique du Moi et de l'inconscient ) ;

enfin, l'hypnose est perçue comme le moyen d'extraire ces souvenirs sans les altérer ou les modifier. Nous avons vu que l'information ainsi apportée est fortement sujette à caution car édifiée par la suggestibilité de l'hypnotisé durant la séance. Consciemment ou non, l'hypnotiseur induit les réponses et obtient, avant tout, des productions fantasmatiques orientées.

Ainsi, l'hypnose n'a pas de valeur en soi sur le plan du témoignage. Elle peut seulement fournir des pistes ouvrant la voie à une vérification ( il en est de même pour la radiesthésie ). C'est uniquement à ce stade.

Cette courte étude nous parait donc apporter suffisamment d'éléments de connaissances pour éviter de s'auto-suggestionner en considérant comme "parole d'Évangile" les témoignages sous hypnose.

Gardons-nous de confondre un prétendu sérum de vérité avec une authentique boite à illusions.

QUELQUES DÉFINITIONS CONCERNANT LE CHAPITRE 2

-

TRANSFERT

( Définition du Vocabulaire de la Psychanalyse de LAPLANCHE et PONTALIS, PUF, 4ème édition 1973 - p. 492)

Désigne, en psychanalyse, le processus par lequel les désirs inconscients s'actualisent sur certains objets dans le cadre d'un certain type de relation établi avec eux et éminemment dans le cadre de la relation analytique. Il s'agit là d'une répétition de prototypes infantiles vécue avec un sentiment d'actualité marqué ( … ). Ce transfert est classiquement reconnu comme le terrain où se jouent la problématique d'une cure psychanalytique, son installation, ses modalités, son interprétation et sa résolution caractérisant celle-ci.

-

CONTRE-TRANSFERT

(Op. Cit. p. 79)

Ensemble de réactions inconscientes de l'analyste à la personne de l'analysé et plus particulièrement au transfert de celui-ci.

-

COMPLEXE D'OEDIPE

(Op. Cit. p. 79)

Ensemble organisé de désirs amoureux et hostiles que l'enfant éprouve à l'égard de ses parents. Sous sa forme dite positive, le complexe se présente dans l'histoire d'Oedipe-Roi : désir de la mort de ce rival qu'est le personnage du même sexe et désir sexuel pour le personnage de sexe opposé.

Sous sa forme négative, il se présente à l'inverse : amour pour le parent du même sexe et haine jalouse du parent de sexe opposé. En fait, ces deux formes se retrouvent à des degrés divers dans la forme dite complète du complexe d'Oedipe. Selon FREUD le complexe d'Oedipe est vécu dans sa période d'acmé entre 3 et 5 ans, lors de la phase phallique ; son déclin marque l'entrée dans la période de latence. Il connaît à la puberté une reviviscence et est surmonté avec plus ou moins de succès dans un type particulier de choix d'objets.Le complexe d'Oedipe joue un rôle fondamental dans la structuration de la personnalité et dans l'orientation du désir humain (...).

-

SURMOI

(Op. Cit. P. 471)

Une des instances de la personnalité (...). Son rôle est assimilable à celui d'un juge ou d'un censeur à l'égard du moi. FREUD voit dans la conscience morale, l'auto-observation, la formation d'idéaux des fonctions du surmoi (...).

-

LA NARCO-ANALYSE

(Vocabulaire de psychologie (cf. Bibliographie) p. 291)

Procédé d'exploration du psychisme consistant en la suppression d'inhibition par l'introduction dans l'organisme d'un hypnotique euphorisant ( dont le penthotal est le type ).

Aux limites du sommeil, les confidences sont facilitées, des souvenirs oubliés ressurgissent, des sentiments refoulés s'extériorisent. Ce "déblocage" fournit au psychothérapeute les éléments qui orientent le traitement. Il suffit parfois à lui seul à entraîner la guérison ( HORSLEY - 1936 ).

BIBLIOGRAPHIE

-

OUVRAGES

Dr. L. CHERTOK

L'hypnose

Palis, Payot, 1979P. CHAUCHARD

Hypnose et suggestion

Paris, PUF, 1974E. LEIGHTON

Considérations sur les états hypnotiques et conséquences médico-légales

Thèse Médecine Bordeaux II - 1973, n° 247J. LAPLANCHE et JB. PALIS

Vocabulaire de la psychanalyse

Paris, PUF, 1967H. PIERON

Vocabulaire de la psychologie

Paris, PUF, 6ème édition, 1979J. GUIEU, F. FONTAINE, JP. PREVOST. S. N'DIAYE

Contacts OVNI à Cergy-Pontoise

Ed. du Rocher, 1980

-

REVUES, QUOTIDIENS

The journal of UFO studies

Vol I, n° 1, p 101-107 - by R.L. SPINKLE :

What are the implications of UFO experiences ?Flying Saucer Review

Vol 25, n° 5, sept-oct 1979, p. 28-31, by A. DRUFFEL :

Hypnose regression of UFO abductees : How reliable is the infornation obtained ?Lumières dans la nuit

Mars 1980, p. 11-20, par C. HIND :

Rencontre rapprochée du 3ème type + séance d'hypnose à Mindalore ( Afrique du Sud )Le Matin de Paris

12-13 avril 1980, p. 4 par M. G. LAMES :

L'hypnose dans la justice américaine.

FIN

© CNES