CENTRE NATIONAL D'ETUDES SPATIALES

Groupe d'Etudes des Phénomènes Aérospatiaux Non-identifiés

|

Toulouse, le 27 avril 1981 |

NOTE TECHNIQUE

N° 7

COMPTE RENDU DE L'ENQUETE 79/05

"A propos d'une rencontre"

SOMMAIRE

-

RÉSUMÉ D'UNE ENQUÊTE

- 1.1. PRÉSENTATION DU CAS - CHRONOLOGIE

- 1.1.1. Les 7 et 8 novembre 79

- 1.1.2. Le 9 novembre 79

- 1.1.3. Le 11 novembre 79

- 1.1.4. Le 12 novembre 79

- 1.1.5. Le 18 novembre 79

- 1.1.6. Le 28 novembre 79

- 1.1.7. Le 31 mai et le 1er juin 80

- 1.1.8. Juin 80

- 1.2. ANALYSE DES DIFFÉRENTS ELEMENTS RECUEILLIS

- 1.2.1. Analyse de l'itinéraire

- 1.2.2. Données météorologiques et position des astres

- 1.2.3. Le rôle éventuel du "Tagamet"

- 1.2.4. Analyse de l'évolution du témoignage

- 1.2.5. Les méthodes du GU1

- 1.3. CONCLUSION DE L'ENQUÊTE

- ANNEXES

- 1.1. PRÉSENTATION DU CAS - CHRONOLOGIE

-

QUE PENSER DE L'HYPNOSE ?

TÉMOIGNAGE SOUS HYPNOSE ET PREUVE "UFOLOGIQUE"-

2.1. Définitions et théories et présence

- 2.1.1. La théorie de Pavlov

- 2.1.2 Les théories issues de la psychologie expérimentale

- 2.1.3. Les théories psychanalytiques

- 2.2. La narco-analyse et l'hypnose dans le monde judiciaire

- 2.3. Conclusion

-

2.1. Définitions et théories et présence

- Quelques définitions

- Bibliographie

CHAPITRE 1

COMPTE RENDU DE L'ENQUÊTE 79/05

Auteurs : D. Audrerie - A. Esterle - M. Jimenez

1.1. PRÉSENTATION DU CAS - CHRONOLOGIE

INDICATIONS PRÉLIMINAIRES :

Toutes les données qui vont être présentées, ont été tirées des différentes déclarations des témoins, consignées dans les procès-verbaux de la Gendarmerie nationale ou dans les enregistrements ( sonores et vidéo ) réalisés par les membres du GEPAN et une personne désignée ici sous le nom de M. NORBERT.

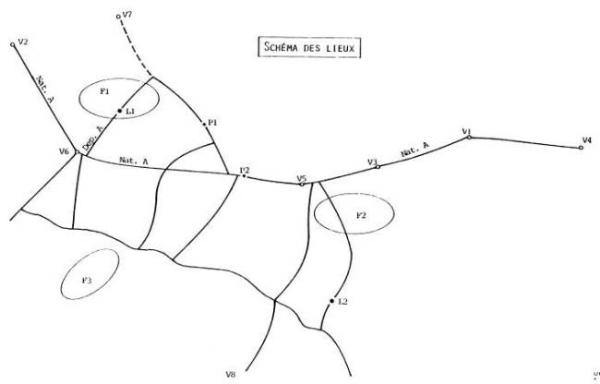

Dans ce document, le témoin des observations s'appelle M. LAURENT, ce qui est bien entendu un pseudonyme. Les différents lieux seront désignés de la manière suivante :

les agglomérations s'appelleront V1, V2, V3, ...

les zones boisées : F1, F2, ...

les lieux remarquables ( par leur configuration ou les événements auxquels ils sont associés ) seront : P1, P2, L1, L2, ...

Afin de faciliter la lecture du résume chronologique des événements, nous fournissons un schéma descriptif de la région utilisant les conventions indiquées.

1.1.1. LES 7 ET 8 NOVEMBRE 79

Le 8 novembre 1979, vers 15 h 00, un certain M. LAURENT âgé de 44 ans se rend à l'hôpital de V1. Les consultations sont faites ce jour-là par M. NORBERT, médecin généraliste.

M. LAURENT qui depuis quelque temps possède une petite maison secondaire à V1, raconte qu'il a le souvenir d'avoir vécu des événements insolites, la veille au soir, et se demande si le médicament qu'il prend, du "Tagamet", ne pourrait pas en être la cause.

Ayant entendu le récit des événements, le médecin répond que le médicament ne peut être en cause( 1 ), et pense à une observation d'OVNI : "Vous avez vécu ce que tout le monde voudrait vivre''. Il téléphone à un certain Ignace(1bis), et demande à M. LAURENT d'attendre la fin des consultations.

Vers 17 h 00, M. Laurent et M. NORBERT se rendent alors à la Gendarmerie de V4 ( dont dépend l'agglomération de V1 ) pour établir une déposition dont voici les éléments essentiels :

-

Soir du 7 novembre 1979

Ce soir là, M. LAURENT occupe seul sa maison de V1. Vers 20 h 20, il prend son véhicule Simca 1100 break pour se promener sur les routes de montagne. Vers 21 h 00, tandis qu'il circule entre V5 et V2 il se trouve à un certain moment dans un virage, près d'un pont aux rambardes métalliques. Là, il aperçoit à gauche de la chaussée, à la hauteur des sapins, un brouillard luminescent vert situé au-dessous d'une source de lumière aux contours nets ; cette dernière ne présente pas de structure matérielle distincte.

La lumière phosphorescente lui parait de forme circulaire, de très grand diamètre ; la source lumineuse est décrite comme très intense, créant aux alentours une sorte de brouillard lumineux.

M. LAURENT constate que le moteur de son auto est arrêté, les phares s'éteignant progressivement. Le véhicule en entier est baigné de phosphorescence, et M. LAURENT ne distingue plus ni le tableau de bord ni le volant, ni d'autres détails du véhicule.

Le témoin dit être ensuite sorti de son auto, l'esprit totalement vide, et avoir éprouvé le besoin de marquer l'endroit de deux croix tracées avec une pierre blanche. Il fait le tour de son véhicule et constate que la rambarde est d'une couleur ocre qui le surprend. Il passe la main sur le fer qui ne lui paraît pas chaud.

Durant ce temps qu'il ne peut déterminer, il n'a pas eu, dit-il, de sensations olfactives, ni acoustiques. Il remonte ensuite machinalement dans son véhicule avec une impression d'écrasement au niveau de la nuque, des épaules et des articulations, et éprouve des picotements dans le corps. Il dit avoir perdu toute notion d'espace et de temps, comme s'il cessait d'exister.

Il se retrouve finalement dans son véhicule arrêté dans un virage en épingle à cheveux qu'il ne reconnaît pas ; il constate que les phares de son auto sont allumés. Il reprend sa route.

Il voit alors un panneau indiquant une forêt et identifie tous les détails de la route.

Il retourne à V1 en 12 mn. Il est 23 h 20. Il se couche alors et dort 12 heures. Il n'y a eu aucun autre témoin.

A son réveil, M. LAURENT constate un trou d'une heure et demie dans les souvenirs de son emploi du temps et ne s'explique pas comment il a pu aller de son lieu d'observation jusqu'à la forêt où il a repris conscience sans s'en rendre compte.

M. LAURENT précisera aussi qu'il ne s'est jamais intéressé aux phénomènes surnaturels et qu'il reste sceptique sur ce qu'il a vécu. Il déclarera qu'il est obsédé par l'idée fixe de la nécessité pour lui de retourner à cet endroit.

A la suite de cette déposition, M. NORBERT propose à la Gendarmerie de procéder à une reconstitution qui a lieu le soir même.

-

Reconstitution de l'itinéraire suivi par M. LAURENT

Départ de V3 à 21 h 00. Retour à V3 à 01 h 30.

Le trajet suivi débute par la nationale A en direction de V2 et traverse les villages V5 et V6. M. LAURENT précise qu'il ne connaît pas spécialement cette route dont il décrit pourtant à l'avance les détails avec une grande précision. Il dit qu'il n'a pas remarqué tous ces détails durant son trajet vers V2 la veille au soir, et ne se souvient pas être rentré par cette route. Ce degré de précision est constaté avec étonnement par les gendarmes.

Au cours du trajet, M. LAURENT fait part d'une sensation bizarre d'écrasement, qu'il éprouve au niveau du cou, des épaules et des articulations. Cela lui rappelle dans une moindre mesure ce qu'il a ressenti la veille durant le phénomène.

Après V6, en direction de V2, le témoin déclare ne plus rien sentir, et demande aux gendarmes de faire demi-tour. Les détails de la route et de ses abords sont fournis avec exactitude, alors que le trajet s'effectue en sens contraire.

De retour vers V5, l'itinéraire bifurque vers le point P1 où le témoin ne serait jamais allé dans son état normal. M. LAURENT continue à identifier les détails de la route et mentionne 2 véhicules qui auraient retenu son attention la veille au soir, une Ami 6 et une Renault 4. Il dit également avoir vu, ce soir-là, une personne à l'intérieur d'une maison, en train de ranger des objets dans un placard, et décrit les vêtements qu'elle portait à ce moment-là. Le témoin aurait observé tous ces détails en ayant l'impression de voyager à une très grande vitesse.

Le point P1 n'étant pas dépassé lors de la reconstitution, ces derniers détails ne seront pas vérifiés.

La manière dont M. LAURENT décrit l'endroit où il a repris conscience évoque alors pour M. NORBERT la forêt F2. C'est en traversant celle-ci que le témoin reconnaît les lieux ( en L2 ) dans un virage en épingle à cheveux ( c'est de cet endroit qu'il retourna chez lui ). Le témoin croit se rappeler avoir parcouru 2 fois dans le même sens la route qui traverse la forêt de F2 dans la direction de V5.

Il aurait effectué ces trajets avant de reprendre conscience dans le virage.

La reconstitution s'achève par le retour vers V1, à 01 h 30. Le témoin croit difficilement que 110 km ont été effectués durant cette reconstitution ; il ne comprend pas comment il aurait pu parcourir tout ce trajet la veille puisque selon lui le niveau de son réservoir d'essence n'aurait pratiquement pas varié, et son compteur kilométrique non plus( 2 ).

Le témoin n'ayant pas retrouvé les éléments qu'il juge essentiels ( le pont en particulier ), il demande aux gendarmes s'il est possible de continuer les recherches.

1.1.2. LE 9 NOVEMBRE 79

Les gendarmes de l'Unité de V4 se rendent au domicile du témoin et vérifient que sa version des faits reste inchangée. M. LAURENT leur paraît effrayé et dépassé par ces événements qu'il ne comprend pas. Une nouvelle tentative de reconstitution est entreprise.

A 14 h 00 les gendarmes et le témoin se dirigent vers le point P1. Le véhicule Ami 6 cité la veille, est retrouvé à l'endroit prévu avant de poursuivre l'itinéraire vers V7. Sur cette route se trouve un restaurant qui correspond à la description de la maison dans laquelle un homme était debout devant un placard. La Renault 4 dont M. LAURENT avait parlé est reconnue prés de cette maison.

L'itinéraire se prolonge par la route départementale A qui rejoint V6 et traverse la forêt F1. C'est là que le témoin situe avec précision en L1, l'endroit où le phénomène se serait produit. Tous les détails concordent sauf le pont et ses rambardes métalliques qui ne seront pas retrouves.

Ce même jour, le GEPAN est prévenu vers 16 h 00. Au cours d'une conversation téléphonique, M. NORBERT propose au GEPAN d'assister à une séance d'hypnose qu'il compte organiser avec un hypnotiseur connu de lui ( M. NORBERT était alors membre du GU1. Le GEPAN ignorait ce fait( 3 )).

Faisant confiance à M. NORBERT, le GEPAN, après avoir hésité, accepte d'assister à cette séance et rendez-vous est pris pour le 11 novembre 1979.

1.1.3. LE 11 NOVEMBRE 79

Plusieurs membres du GEPAN se rendent sur place. Ils vont à la Gendarmerie de V4 puis à V1 pour rencontrer le témoin. En arrivant vers 15 h 00, chez M. NORBERT, ils constatent avec surprise la présence d'Ignace.

Confrontés au problème d'un choix immédiat, et ne connaissant les méthodes du GU1 et de son Président qu'à travers leur réputation peu flatteuse, les membres du GEPAN, conformément aux principes de la science expérimentale, décident d'assister à la séance.

Ceci devait leur permettre effectivement d'observer directement les méthodes employées par le GU1 et de constater le niveau de leurs enquêtes, par rapport aux analyses et informations que le GEPAN allait pouvoir lui-même recueillir.

La conversation précédant la séance apporte quelques informations complémentaires : M. LAURENT se rappelle s'être dit en arrivant en L1 : "la lumière de la Lune est drôlement basse". C'était "d'un diamètre de 25 à 30 m" à "200 m environ" de là où il se trouvait. Il affirmera plus loin que "c'était beaucoup plus gros que la pleine lune... c'était trop près, vert… c'était pas la Lune du tout". Il déclare également qu'il a associé la perception de la lueur à un état éventuel de fatigue. Il précise enfin que les lumières vives le "tracassent" et qu'il n'aime pas regarder longtemps la télévision.

Il réaffirme sa certitude d'avoir été sur un pont "j'étais sûr d'avoir touché la rampe". Il établit une relation entre ces troncs d'arbre et des "êtres à forme humaine mais bien grands ( … ) comme si on avait mis 4 piquets", en ajoutant qu'il ne "croit pas à la science-fiction" ( 4 ).

L'hypnotiseur( 5 ) essaye alors "d'endormir" M. LAURENT. Une première tentative dure 20 mn et s'avère être un échec. Avant une deuxième tentative, l'hypnotiseur demande à M. LAURENT à quoi il a pensé. Celui-ci répond que trois noms lui sont venus à l'esprit : MEGAOR, SALOMAR et TALANCE. Selon les gendarmes, ces mots avaient déjà été cités par le témoin au retour de la première reconstitution, le 8 novembre au soir.

La deuxième tentative de même durée n'a pas plus de succès. Le médecin, M. NORBERT, place alors un émetteur de rayonnements alpha sur la nuque du témoin ( les ondes alpha correspondent à celles du sommeil ). L'hypnotiseur peut alors opérer presque instantanément. Toutefois, on peut penser que M. LAURENT était en état de relaxation profonde et non sous hypnose ( c'est d'ailleurs l'opinion de M. NORBERT et de M. LAURENT ). L'hypnotiseur ne fit alors aucun test à ce sujet.

LA SEANCE D'HYPNOSE - Durée : 1 H

L'hypnotiseur indique au témoin qu'il "va entrer dans un rêve'', pour inciter M. LAURENT à "revivre ce qui lui est arrivé le mercredi 7 novembre au soir".

Il lui suggère l'observation d'une pendule dont les aiguilles tournent en sens inverse pour figurer la régression dans le temps, à partir de l'instant présent. L'hypnotiseur demande à M. LAURENT de décrire le cadran ( réponse : "blanc" ) et la couleur des aiguilles ( réponse : "Marron foncé" ), et répétera plusieurs fois que dans "ce rêve, tout est possible".

Le témoin dit voir tourner les aiguilles. Lorsqu'elles marquent 20 h 30, l'hypnotiseur demande à M. LAURENT d'arrêter sa pendule. "C'est mercredi, il est 20 h 30 et vous nous dites où vous êtes".

Le témoin va alors décrire son itinéraire du 7 novembre au soir. Il dit qu'il va de V1 à V3, qu'il connaît très peu la route, qu'il croise une 104 Peugeot rouge dont il va ne donner qu'une partie du matricule. Puis, il dit avoir vu des machins agricoles avant de "rentrer dans ce bois de sapins" et de sentir que quelque chose lui a appuyé sur la tête et sur les épaules. Ensuite, "il y a eu le feu vert, le brouillard" avec toujours ces sensations de picotements par tout le corps. La sortie du véhicule, l'évocation des barres de la passerelle sont décrites comme dans le procès-verbal cité plus haut.

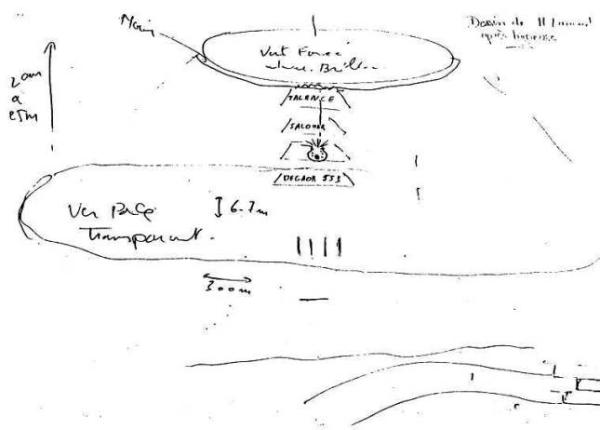

M. LAURENT dit rouler à 40, 60 km/h, parle de chantier de coupe de bois, "et puis il y a MEGAOR sur le panneau" qui est une plaque car terre, cachée, comme un escalier. Quatre plaques, "on dirait du plomb'', seraient à 25 m du sol. De bas en haut ( cf. dessin ) il y aurait écrit MEGAOR 553, puis SALOMAR 555 et TALANCE, avec un signe sur le panneau placé entre MEGAOR et SALOMAR, représentant une sorte de flamme aux couleurs mobiles agréables à regarder. M. LAURENT Pourra "observer" ces plaques malgré la lumière qui le gêne car l'hypnotiseur lui suggère de prendre des lunettes de soleil, puis que "dans ce rêve, tout est possible". Il suggère aussi au témoin que "même me si vous avez le regard dans une direction vous pouvez tourner la tête et regarder autour de vous''.

M. LAURENT parle ensuite de "la maison et l'arbre". Il dit être passé entre les deux et avoir vu la route à côté et "je suis passé à travers les murs".

Quand les lumières se sont éteintes, M. LAURENT dit avoir volé avec une

forte impression de vitesse. Puis, le témoins déclare "avoir vu les croix". A la

question : "les croix que vous aviez faites par terre ?"

M. LAURENT répond "je les ai rencontrées, en route... je les ai vues sur la

route". Il dit enfin avoir vu les lumières en bas dans la vallée.

Très agité, M. LAURENT demande avec insistance à l'hypnotiseur "d'arrêter", après avoir évoqué la très grande vitesse de son déplacement : "J'ai pas bougé, tout a défilé... arrêtez ! ( 2 fois )".

A la demande de l'épouse du témoin, et après avoir suggéré un retour dans le temps présent par le mécanisme inverse de cel

ui de la régression, l'hypnotiseur calme M. LAURENT et le réveille.APRES LA SÉANCE D'HYPNOSE - Résumé

M. LAURENT se réveille en sueur, en se plaignant de maux de tête. Il dessine son observation ( cf. dessin, page précédente ) du 7 novembre au soir, en situant "l'escalier au milieu du faisceau". Les "4 plaques" deviennent des silhouettes dont 3 s'appellent MEGAOR, SALOMAR et TALANCE ; et les silhouettes deviennent des hommes( 6 ). "J'ai pas vu leur visage, c'était du gaz". M. LAURENT dit les "avoir vu monter'' tous les quatre en même temps MEGAOR le premier.

La lumière circulaire devient un "appareil, on aurait dit qu'il était suspendu devant les escaliers". Le témoin parlera "d'attraction visuelle demandée par on ne sait pas qui", et de tringles "comme du métal... c'est ça qui faisait le brouillard qu'on avait mis dans la forêts".

M. LAURENT tiendra à ce que son expérience du 7 novembre soit appelée "un rêve", et évoquera un possible voyage "plus loin que le département, en Touraine ou dans le Bourbonnais". Il précise qu'à un moment donné, dans son souvenir, les montagnes ont disparu, il "voyait les lumières en bas, et c'est pour cela que j'ai eu l'impression, avec ma voiture, de voler ( ... ) , j'étais sur le plateau".

Il parle aussi de son désir de revivre cette expérience ( "Ça, [ la clarté ], j'aurais aimé le revoir… C'est très agréable à voir" ) ( 7 ) et révèle qu'il est "déjà rentré dans une soucoupe volante"( 8 ), au cours d'une partie de pêche, 3 ans auparavant, "en regardant l'eau qui miroitait" mais en ajoutant plus loin "c'est plutôt un rêve pour moi… c'est un rêve que j'ai fait".

Signalons enfin que M. LAURENT prétend que sa force physique a été décuplée depuis le 7 novembre.

1.1.4. LE 12 NOVEMBRE 79

Une prise de sang est effectuée sur le témoin. Les résultats ( voir en annexe ) ne révéleront aucune anomalie. Seule la mesure du taux de potassium est inattendue, mais cette valeur résulte très certainement d'une erreur de mesure ; un tel taux s'accompagnant de troubles de rythme cardiaque, qui entraîneraient la mort rapide s'ils n'étaient promptement traités. Or, aucun trouble cardiaque n'était constaté chez M. LAURENT.

1.1.5. LE 18 NOVEMBRE 79

Deux membres du GEPAN retournent à V1. Ils recueillent des informations complémentaires auprès de la Gendarmerie, de M. NORBERT et du témoin. L'entretien avec M. LAURENT est accompagné de la passation du test de RORSCHACH. Les résultats et l'interprétation de ce test ne seront cas publiés ici, dans un souci déontologique évident.

1.1.6. LE 28 NOVEMBRE 79

Ce jour-là, M. NORBERT téléphone au GEPAN pour prévenir que M. LAURENT vient ne faire une nouvelle observation et que le jeudi précédent ( 22 novembre ) il avait fait une prémonition : quelque chose allait se passer le lundi 26 novembre. Cependant, il n'avait pu donner aucune indication quant au lieu et à la nature de l'événement ( imprécision qu'il devait confirmer au téléphone le 28 novembre ).

M. NORBERT avait alors prévenu, avant le lundi 28 novembre, plusieurs personnes dont un collègue, quelqu'un de sa famille et une journaliste en relation avec Ignace.

Comme on le sait, le 26 novembre, survint la "disparition" d'une personne ( enquête GEPAN 79/07 ). Ultérieurement, M. LAURENT multipliera les prémonitions avec un succès très variable.

|

Déposition de M. LAURENT Ce jour du 28 novembre, M. LAURENT déclare donc à la Gendarmerie de V4 avoir été témoin d'une deuxième observation en présence, cette fois, d'une voisine. Alors qu'il discutait avec cette dernière, lui racontant son aventure du 7 novembre, M. LAURENT dit avoir montré du doigt à son interlocutrice, "une lumière incandescente très vive à 25-30 m au-dessus de la montagne, à 7 ou 8 km sur le plateau de V3. La première minute la lumière s'est légèrement estompée puis elle est redevenue très vive et argentée". M. LAURENT dit avoir eu très peur et avoir déclaré à sa voisine "qu'ils l'observaient". Il aurait d'ailleurs eu, 20 mn avant que le phénomène ne se produise, l'intuition "qu'il allait se passer quelque chose". Cette impression s'est accompagnée de "sifflements dans la tête", ce qui arrivait fréquemment au témoin pendant la nuit et ce depuis le 7 novembre. Le témoin assure que sa voisine "a très bien vu qu'il s'agissait d'un OVNI et non d'un avion, d'un hélicoptère ou autre objet terrestre". Il lui a donc demandé de confirmer ces faits à la Gendarmerie. Rendu sur place, il prédit aussi qu'un phénomène très important, de même nature que le 26 novembre, se produira dans la nuit du 19 au 20 décembre. |

|

Résumé de la déposition du témoin n° 2 La voisine de M. LAURENT déclare que le comportement de son interlocuteur a changé alors qu'ils conversaient ensemble : "subitement et s'est tenu ta tête (...). A ce moment-là il m'a dit : ils arrivent, ils arrivent. Je ( témoin n° 2 ) regardais le chemin et il m'a dit qu'ils étaient sur le plateau en direction de V3. Il m'a cité 3 noms dont je ne me souviens pas". Le témoin n° 2 a remarqué 3 boules disposées en trianglesup>( 9 ), de la couleur d'une lampe électrique, qui se déplaçaient ensemble. L'observation a duré 3 à 4 mn. M. LAURENT aurait rajouté : "il y a une présence, vous ne pouvez rien". Les trois boules auraient disparu progressivement. Le témoin précise qu'il ne s'agissait pas de phares de voiture, car il n'y a aucune route à cet endroit. |

1.1.7. LE 31 MAI ET LE 1er JUIN 80

De retour sur les lieux, le GEPAN va suivre l'itinéraire parcouru par M. LAURENT le soir du 7 novembre et reconstitué avec des Gendarmes les 8 et 9 novembre au soir. Des mesures sont prises sur les lieux de "l'observation" ( voir plus loin ).

Interrogé par le GEPAN, le témoin n° 2 se refusera à toute déclaration supplémentaire.

La rencontre avec M. LAURENT ayant permis entre autre de constater une aggravation de son état de santé physique, selon lui, consécutive à son expérience du 7 novembre ( se manifestant par des douleurs accentuées à la colonne vertébrale, et l'apparition de psoriasis ), la date d'un bilan de santé est arrêtée pour la semaine suivante, au C.H.U. de Toulouse-Rangueil.

1.1.8. JUIN 80

Le bilan médical et psychologique de M. LAURENT est effectué. Les résultats ne seront pas publiés ici, à part quelques informations qui nous paraissent indispensables à une bonne compréhension de ce cas : le bilan psychologique fait apparaître la suggestibilité du témoin ainsi qu'une importante capacité de mémorisation. Notons que ce dernier point pourrait expliquer la précision avec laquelle M. LAURENT se rappelle de nombreux détails de son itinéraire.

Les résultats des examens physiologiques révèlent un état normal.

Aux termes de ces examens, les ennuis de santé de M. LAURENT semblent avoir une origine essentiellement psychosomatique.

1.2. ANALYSE DES DIFFÉRENTS ÉLÉMENTS RECUEILLIS

Après le résumé rapide de la chronologie des différentes étapes de ce cas, il faut maintenant examiner de plus près les éléments observés et voir comment ils s'agencent.

Comme nous l'avons indiqué au Chapitre II, cette analyse ne peut porter ni sur le seul environnement physique, ni sur le seul témoignage, mais doit plutôt essayer d'englober l'ensemble des données alors même qu'elles sont parfois de nature différente et difficilement comparable. Nous avons signalé que M. LAURENT avait été examiné, à sa demande, sur le plan médical. Nous avons donné ( volontairement ) quelques très brèves indications à ce sujet et nous ne nous y étendrons pas davantage, soucieux de préserver le caractère privé de telles informations.

Les analyses présentées ci-dessous, porteront donc sur les conditions physiques des événements du 7 novembre, ainsi que sur les différents discours, leur contenu, la manière dont ils ont été obtenus et ultérieurement utilisés. Pour ces derniers points en particulier, nous ne donnerons qu'un résumé, les informations disponibles étant trop abondantes pour être intégralement transcrites. Nous nous sommes efforcés de mettre dans ces résumés les points lui nous paraissent être les plus marquants et significatifs.

1.2.1. ANALYSE DE L'ITINÉRAIRE : DISTANCE, DURÉE, ÉLÉMENTS DU PAYSAGE

Il est assez difficile de faire une analyse détaillée de I'itinéraire suivi par M. LAURENT, du fait de la discontinuité des souvenirs et de leur absence d'enchaînement chronologique.

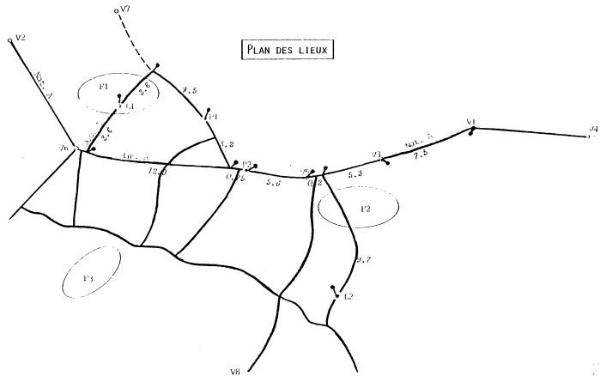

Les points de départ et d'arrivée sont indiqués sans ambiguïté, ainsi que les heures approximatives : V1, 8 h 30 et V1, 11 h 30. Le lieu de la 1ère phase d'observation a été clairement retrouvé ( noté L1 sur le plan ), de même que le lieu ( L2 ) où le témoin a repris pleinement conscience de lui-même et de son environnement. Le trajet de L2 à V1 est connu, mais l'itinéraire de V1 à L1 et de L1 à L2 n'est pas complètement déterminé.

Outre la phase d'observation proprement dite en L1, le trajet L1, L2, V1 s'accompagne d'une série de souvenirs disparates et isolés ( comme des flashs ), tels que :

une personne debout devant une armoire à l'intérieur d'une maison,

des croix par terre ; lors d'une discussion non enregistrée, M. LAURENT parla aussi de "croix en l'air",

des lumières en bas, dans la vallée,

passer entre un arbre et une maison, très vite, en voyant la route à côté .... ( "Pouvez-vous m'expliquer comment j'ai pu me déplacer si vite à côté de la route ? ..." ).

Comme nous l'avons indiqué plus haut, lors des reconstitutions du 8 et du 9 novembre, M. LAURENT a pu remémorer des détails précis sur certaines portions du parcours. En particulier, entre P1 et L1, une maison très isolée a été retrouvée ; elle se trouve au bord de la route sur laquelle donnent deux fenêtres. L'une correspond à une salle de café qui était très probablement éteinte ce soir, vers 9 h 00. L'autre correspond à une cuisine, au fond de laquelle, face à la fenêtre, se trouve une armoire. M. LAURENT, passant en voiture vers 21 h 00 au mois de novembre, a dû avoir son attention attirée par la fenêtre éclairée qui était alors l'unique source lumineuse du paysage. Il a très bien pu "photographier" l'image ainsi perçue à quelques mètres de lui alors qu'il passai sur la route. L'enquête auprès des propriétaires n'a pas pu déterminer si quelqu'un, ce soir-là, était devant l'armoire ouverte ; c'est normal étant donné la banalité du geste.

De plus, entre V6 et V5 et entre V5 et L2, le relief accidenté fait que la route surplombe les vallées en plusieurs endroits. Ces vallées sont orientées vers le Sud, et nous avons pu vérifier que, la nuit, les lumières des maisons des hameaux et des villages sont parfaitement visibles, au loin, nettement en contrebas de la route.

Tout au long de ces routes, se trouvent éparpillés quelques calvaires ainsi que

des transformateurs de l'EDF, parfaitement visibles et de tailles assez

imposantes. De plus, près de V5, au sommet d'une colline isolée qui

surplombe le village, se trouvent trois gigantesques croix qui sont parfaitement

visibles d'en bas, au niveau de la route. Un peu plus loin avant P2, un grand

calvaire de 4 m surveille la route.

Enfin, entre V5 et L2, juste avant F2, se trouve une ferme située à l'intérieur

d'un large virage de la route. Entre la ferme et la route se trouve un arbre et

l'espace entre cet arbre et la façade de la ferme est aplani et gravillonné.

Ce passage entre l'arbre et la maison est de toute évidence couramment utilisé par les engins de la ferme et la confusion, de nuit, entre la route et ce passage est très facile.

Ainsi, le paysage contient de très nombreux éléments que l'on peut mettre en relation avec le discours de M. LAURENT ( tout au moins le discours des premiers jours, jusqu'en décembre 79 ). La description de ces éléments reste fidèle ( ce qui permet de les reconnaître ), mais s'accompagne d'un profond sentiment d'étrangeté que le caractère peu original des situations et configurations ne suffit pas à expliquer.

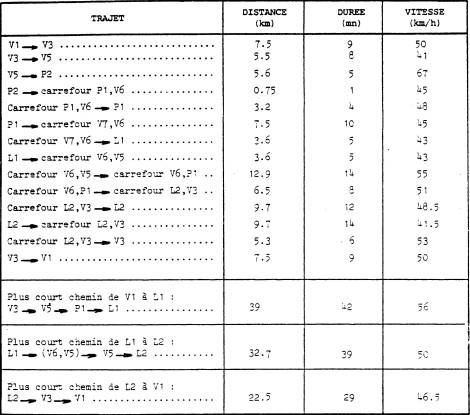

Quant à l'itinéraire lui-même, nous l'avons étudié en suivant les différentes routes et en relevant les kilométrages et les durées. Nous en fournissons le tableau et le plan dans les pages suivantes.

D'une manière générale, il s'agit de routes très sinueuses et accidentées, souvent pentues ( les durées ne sont pas toujours les mêmes dans les deux sens ). Une conduite vigoureuse donne une moyenne d'une cinquantaine de kilomètres à l'heure. Il est sans doute possible d'aller un peu plus vite mais le temps indiqué par M. LAURENT pour son retour * de L2 à V1 ( 12 mn pour 23 km, soit 115 km/h de moyenne ) parait quasi impossible. Le trajet suivi pour l'enquête représente le plus court chemin entre les trois lieux clés : V1, L1, L2 et V1. Il a été parcouru en 1 h 50 mn au total. Par rapport à l'horaire de M. LAURENT ( départ 8 h 30, retour 11 h 30) il y a donc 1 h 10 mn d'indétermination. Mais M. LAURENT n'a probablement pas suivi le plus court chemin. Il s'est d'ailleurs présenté en L1 en venant du carrefour ( V6, V5 ) et nous venant de P1.

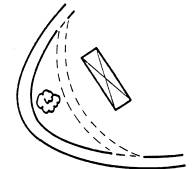

Il reste à préciser le paysage en L1. Il s'agit, en venant du carrefour ( V6, V5 ) de l'entrée d'un virage où la route passe de l'azimut 131° ( ± 1° ) à 33° ( ± 1° ) . A l'entrée du virage, se trouve une rambarde basse en ciment ( mais pas de pont métallique ). C'est là que M. LAURENT déclare avoir fait son observation.

Le phénomène lumineux était alors visible entre les directions de deux poteaux électriques ( 65° et 85° ) au-dessus des arbres ( conifères ) de la forêt qui entoure la route à cet endroit. A l'intérieur du virage, se trouvent des troncs d'arbres abattus.

Vu de l'entrée du virage, la cime des arbres, entre les directions 65° et 85° Nord, varie de 13 à 20° de site.

TABLEAU DE MESURES RELEVÉES

LORS DE LA RECONSTITUTION DU GEPAN

1.2.2. DONNÉES METEOROLOGIQUES ET POSITION DES ASTRES

Il n'y a pas de station météorologique dans le département, mais nous avons pu recueillir les données essentielles dans tous les départements d'alentour. Il ressort de l'enquête que le temps était couvert à l'Est, ainsi qu'au Nord-Ouest et dégagé au Sud, avec une excellente visibilité de 30 à 50 km.

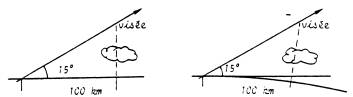

Il faut noter que la situation nuageuse est restée sable durant toute la soirée du 7 novembre 79, et que d'une station située à 40 km au Nord-Ouest, a été observée une "magnifique couronne autour de la Lune". Les nuages les plus élevés vers l'Est ( + 100 km ) étaient des altocumulus à 3 000 et 4 000 m ( voir graphiques ci-dessous ).

Un calcul rapide nous apprend que pour un site de 15°, à une distance horizontale de 100 km, l'altitude correspondante est de 26,8 km ( 27,7 km en comptant la courbure de la Terre ). La visée dans cette direction n'est donc en aucun cas gênée par les nuages.

La position des astres est fournie par les cartes du ciel, avec les conventions couramment utilisées au CNES. La carte partielle ( demi-ciel ) correspond à une visée dans un azimut donné. L'heure de l'observation en L1 n'étant pas exactement connue, nous donnons la carte du demi-ciel à 20 h 00 TU, 20 h 30 TU et 21 h 00 TU ( une heure de moins que l'heure légale française ). Il apparait à l'évidence que la Lune, presque pleine, était visible près de la cime des arbres entre les directions de 65° et 85°, en L1 ( voir Annexe 3 ).

M. LAURENT pouvait difficilement ne pas voir la Lune dans son champ de visée, dans la direction du phénomène lumineux qu'il a observé. Notons aussi que sa première réaction fut alors de penser à la Lune ( "basse" et "bizarre" ). Ajoutons que la forme lumineuse principale dessinée par M. LAURENT est ovale ( cf. § 5.1.3 ).

Il semble donc que :

d'une part, aux lieux et heures de l'observation M. LAURENT pouvait difficilement ne pas voir la Lune, au niveau des arbres,

d'autre part, que certains détails de son discours correspondent bien à la description de celle-ci.

1.2.3. LE ROLE EVENTUEL DU "TAGAMET"

Couramment utilise dans le traitement de l'ulcère à l'estomac, le TAGAMET a pour principe actif la Cimétidine.

Une étude des publications médicales( 10 ), envoyée par le Laboratoire de fabrication SMITH KLINE & FRENCH, signale que ce Laboratoire a reçu, jusqu'en novembre 78, 57 rapports faisant état de confusions mentales liées au traitement par la Cimétidine.

L'analyse des publications reçues nous renseigne plus précisément sur les effets secondaires toxiques dus à la Cimétidine ( cf. liste plus loin ) pour une population d'une vingtaine de patients d'âges compris entre 2 mois et 83 ans ( dont une dizaine de moins de 50 ans ). Ces effets toxiques ont été constatés après une période allant de quelques heures à 24 jours après le début du traitement à la Cimétidine. La possibilité de tels troubles est donc bien reconnue.

L'équipe du Dr. SCHENTAG a défendu l'hypothèse selon laquelle les états confusionnels associés à l'usage de la Cimétidine sont liés à sa concentration dans le sang. Toutefois, MM. FLIND et ROWLEY-JONES qui travaillent pour le Laboratoire SMITH KLINE & FRENCH contestent la valeur statistique de ces résultats.

De plus, M. ILLINGWORTH a montré que des sujets soumis à un surdosage de Cimétidine, ne présentent pas nécessairement de changements apparents de l'état mental. Enfin, le chiffre de 57 rapports semble trop faible au fabricant ( par rapport aux millions de patients qui absorbent ce médicament ) pour justifier autre chose qu'une mention( 11 ) incluse dans les contre-indications, à propos des états de confusion qui peuvent survenir chez des patients d'un certain âge ou déjà malades - ( spécialement ceux qui ont un fonctionnement rénal défectueux ).

EFFETS SECONDAIRES OBSERVES

|

Rappelons que M. LAURENT ( 44 ans ) a absorbé du TAGAMET depuis le 19 octobre ; 19 jours sépareraient donc le début du traitement de l'émergence plausible des effets secondaires toxiques du médicament ( désorientation spatio-temporelle, douleurs musculaires, hallucinations visuelles, troubles de mémoire ). Si une telle réaction de la part du témoin ne peut être considérée comme parfaitement établie, il est difficile d'en écarter l'éventualité.

1.2.4. ANALYSE DE L'EVOLUTION DU TEMOIGNAGE

Dans ce cas particulier, les membres du GEPAN ont obtenu un nombre considérable de déclarations du témoin, qui fournissent une riche série de versions de l'observation et des sentiments de M. LAURENT par rapport à celle-ci. Ces différentes versions s'étalent sur six mois.

Ces différentes déclarations peuvent être étudiées dans son sens évolutif :

- qu'est-ce qui change ?

- qu'est-ce qui persiste ?

- qu'est-ce qui disparaît ?

Ces évolutions peuvent être analysées sous l'angle de ce qu'elles dévoilent des rapports entre le témoin et son témoignage, directement par les sentiments avoués, indirectement par les interprétations qui peuvent rendre compte des changements dans le contenu du témoignage d'observation.

Nous ne citerons ici que les premiers niveaux des axes principaux de cette analyse. Nous ne rentrerons pas dans l'interprétation détaillée de ces changements qui fait appel à des éléments d'ordre psychologique à caractère privé.

Évolution dans le sens de la surestimation, précision et surabondance des détails contenus dans le témoignage d'observation.

A titre d'exemples, nous pouvons citer :la forme lumineuse qui selon les premières déclarations ne permettait pas de "distinguer une quelconque structure matérielle", devient pourtant rapidement un "appareil", une "machine" ;

son "très grand diamètre'' se précise ( "25 à 30 m" ) et augmente ( "35 m" ) ;

la distance témoin/stimulus diminue de 200 m à 50 m ;

l'imprécision des quatre formes ( "ça pourrait être des arbres, des piquets, des être" ) est rapidement levée ( "silhouettes, êtres à forme humaine, hommes" ). Leurs détails, d'abord flous ( "j'ai pas vu leur visage" ) se dessinent de plus en plus : "des hommes très grands, supérieurs à 2 mètres, ..., ils parlaient, ..., étaient à 4 ou 5 mètres, ..., vêtus d'une tunique, ..., avaient de beaux visages, et des cheveux très longs et des yeux et amande" ;

les trois mots sans signification : "megaor, salomar et talance" sont d'abord placés sur trois des quatre marches, puis deviennent les noms de 3 ou 4 êtres. Un quatrième mot "cragonor" apparait ensuite pour compléter le quatuor.

-

Projection progressive sur le phénomène de l'impression d'étrangeté de l'expérience :

la lecture de la 1ère déclaration du témoin montre un grand désarroi face au sentiment d'étrangeté et d'irréalité avec lequel M. LAURENT a vécu son expérience. L'analyse de cette déclaration fait paraître que ce sentiment se rattache bien plus à la façon dont le témoin a perçu les éléments de la situation et s'est perçu lui-même qu'à l'environnement physique. Cela est confirmé par l'enquête : beaucoup d'éléments qui avaient été rapportés par le témoin avec un caractère d'étrangeté ont été par la suite retrouvés ( cf. 5.2.1. et 5.2.2 ) et constituent en fait des détails tout à fait banaux ;

L'analyse de l'évolution du témoignage montre que cette étrangeté sera de plus en plus extériorisée vers le contenu de l'observation. En termes de processus perceptifs, l'étrangeté passera du perceveur au stimulus perçu. Deux exemples étayent cette interprétation :

Exemple 1 :

Le tableau de bord et le voyant de la voiture de M. LAURENT qui n'étaient "plus distingués" par celui-ci selon ses premières déclarations auront simplement disparus selon les dernières : "il n'y avait plus de tableau de bord et de volant" .Exemple 2 :

La cessation temporelle de plusieurs processus sensoriels devient une absence de stimulation : "durant ce laps de… je n'ai plus eu de sensations ni olfactives ni acoustiques" se transforme en "l'engin ne faisait pas de bruit et n'avait pas d'odeur".

-

Atténuation progressive du caractère irréel du phénomène l'étude de l'évolution des rapports explicites entre la témoin et son témoignage permet de compléter l'interprétation dans le sens d'un oubli du caractère subjectif, au profit d'une "mise en réalité" du phénomène. Rappelons les principales phases :

d'abord M. LAURENT considère que son expérience pourrait être une hallucination, due à un effet secondaire du TAGAMET ;

cette hypothèse n'étant pas confirmée par M. NORBERT, le témoin relègue son expérience au statut de "rêve", dénomination qu'il fera remarquer aux enquêteurs "je l'appelle le rêve'' ;

finalement, cette dernière hypothèse sera éliminée dans ses dernières déclarations : "malheureusement, ça n'était pas un rêve'' ( M. LAURENT conservera toujours le terme "impression" pour plusieurs éléments secondaires ).

-

D'autres changements apparaissant conjointement avec l'oubli de l'appellation "rêve" : l'un est l'élimination d'un facteur "irréel", englobé dans la "mise en réalité" du phénomène, les autres sont les données nouvelles qui "confirment" le témoin dans le bien-fondé de cette réalité :

la passerelle - ou pont - apparaissant dans toutes les déclarations de M. LAURENT, est recherchée longtemps de façon obsédante par celui-ci dans l'endroit où s'était déroulée son expérience. C'est le détail qui lui fait douter de la réalité du phénomène ; "il manque cette passerelle… C'est là où est mon doute". Or, suite à sa deuxième observation, M. LAURENT déclarera que cette passerelle devait faire partie de l'engin. Il ne s'en préoccupera plus. Il n'en a plus besoin.

la deuxième observation et les "prémonitions" qui apparaissent vers la même époque, sont interprétées par le témoin comme des preuves a posteriori de la réalité de sa première observation.

Tous ces éléments ne peuvent être compris sans considérer une donnée importante des rapports entre le témoin et son expérience, qui ne change pas au long des dépositions et apparaît toujours comme le sentiment le plus précis de M. LAURENT : "je me suis demandé si je n'étais pas fou"…"j'ai peur d'être fou".

Cette analyse chronologique du témoignage de M. LAURENT, vu sous l'angle de son rapport avec son expérience, fait apparaître de façon générale, une première phase où la plupart des éléments sont fournis. Par la suite, ces éléments subiront une transformation, parfois lente, qui révèle un processus de "mise en réalité" physique du contenu initialement flou de l'observation, accompagnée d'une élimination de l'irréalité du phénomène et du caractère subjectif de l'étrangeté.

Nous comprenons ce processus dans le sens de l'effort développé par une personne qui, ne pouvant admettre son sentiment d'étrangeté et d'irréalité que comme un symptôme de folie, échappe à l'idée d'être fou en rendant le phénomène "matériel" et en y projetant l'affectivité de son vécu. Cette échappatoire n'est acceptée que comme compromis ultime à une problématique dont les solutions premières ( le pouvoir "hallucinogène du TAGAMET" par exemple ), n'avait pas trouvé d'écho dans l'environnement du témoin.

1.2.5. LES MÉTHODES DU GU1

Assistant à la séance d'hypnose du 11 novembre, chez M. NORBERT, le

GEPAN a pu observer directement les méthodes d'enquête du GU1.D'autres informations utiles concernant les agissements de cet organisme se trouvent consignées dans un livre publié en avril 1980.

Le Président du GU1 y relate l'enquête faite auprès de M. LAURENT, ses interprétations et ses conclusions. A l'évidence, il ressort de cette rédaction que non seulement le GU1 n'a pas eu d'autres actions de recherches et d'enquête que la séance d'hypnose, mais encore que le discours de M. LAURENT sous hypnose y est déformé, voire falsifié( 13 ).

Examinons tout d'abord la manière dont s'est déroulée cette séance.

1.2.5.1. Séance d'hypnose

( Le 11 novembre 1979 ). Il n'est pas facile de juger de la valeur "objective" d'un discours prononcé sous hypnose ; dans le Chapitre suivant, cette question est abordée plus en détail.

Rappelons seulement que les applications "classiques" de l'hypnose ( anesthésie, psychothérapie, amnésie, effets post-hypnotiques ) sont fondés sur la suggestibilité qui est un élément essentiel du rapport particulier entre l'hypnotiseur et l'hypnotisé. Bien au contraire, la valeur informative du discours sous hypnose supposerait l'absence de suggestion venant de l'hypnotiseur. Ceci nécessiterait, de sa part, une attitude pour le moins adaptée à cette recherche particulière.

Or, l'hypnotiseur du GU1, tout en disant à M. LAURENT qu'il va "revivre" son expérience, suggère à celui-ci des situations qui ne sont pas celles de son vécu antérieur. Par exemple, l'induction dans l'esprit du témoin de la présence d'une pendule pourtant fictive, aura pour effet de lui permettre d'en fournir une description précise ( les aiguilles "marron foncé" ) et d'en verbaliser le pseudo-fonctionnement. M. LAURENT donnera ainsi, à la demande, une heure précise à chaque étape du début de son trajet et une erreur chronologique viendra s'introduire dans le discours, le temps revenant sans raison en arrière à une occasion au moins. Rappelons que le soir du 7 novembre, M. LAURENT n'avait ni montre ni horloge de bord. Une évaluation erronée de distance interviendra aussi, M. LAURENT déclarant sous hypnose qu'il est passé à 500 m du point P2 ( au début du trajet, en pleine conscience ), alors que ce point est à moins de 5 m de la route.

De même, l'hypnotiseur précise au témoin que "dans ce rêve tout est possible". Ainsi, il lui suggère le port "de lunettes de soleil" pour mieux discerner les détails. A un autre moment, il lui "donne" la faculté de tourner la tète et de regarder autour de lui,"même si son regard est dans une autre direction". Les fonctions imaginatives sont ainsi systématiquement stimulées sans la moindre prudence.

Signalons d'ailleurs que la pratique de la suggestion et de l'induction directe est courante au GU1 et ne se limite pas à l'hypnose. Ignace distribue systématiquement ses livres ( qui sont en vente un peu partout ) aux personnes qu'il rencontre, témoins ou non.

1.2.5.2. Utilisation du discours sous hypnose

On trouve dans le livre publié en avril 80, par Ignace, ( cf. enquête GEPAN 79/07 ) une narration très interprétative de cette séance d'hypnose. Une imagination certaine y est mise au service de la ( bonne ? ) cause extra-terrestre. Il s'ensuit une déformation du discours du témoin, dont voici quelques exemples ( on pourra consulter pour comparaison les analyses du GEPAN en 5.2.1., 5.2.2., etc... ).

Rappelons qu'après la séance d'hypnose, le témoin déclare que dans son "rêve", il voyait les "lumières en bas dans la vallée", et avait ainsi l'impression de "voler avec sa voiture".

Or, Ignace rapporte que :

"Gamma-Delta * est invité à pénétrer dans la "soucoupe" qui décolle, prend de l'altitude survole la vallée ; les villages et leurs lumières sont nettement visibles. Gamma-Delta est inquiet, puis effrayé en constatant que l'appareil pique vers une première maison de modeste apparence. Son inquiétude fait place à la terreur lorsque l'engin traverse la maison comme si elle avait été une fumée !" ( p. 81-82 ).

De même l'observation rapportée par M. LAURENT d'un homme en train de ranger des objets dans un placard, devient ( p. 82 ) :

"La coupole poursuit son vol et traverse une seconde maison (...). Et, manifestement, cet homme n'a absolument pas conscience qu'un fantastique appareil est en train de traverser sa demeure et son propre corps (…). Singulière manipulation de l'espace-temps là aussi !"

Indubitablement ( p. 144 ) :

"Gamma-Delta (...) ne nous décrit pas autre chose ; la traversée de deux maisons par l'engin transdimensionnel à bord duquel il fut temporairement enlevé !"

Toujours selon Ignace, il s'agit là de la réalisation d'un scénario d'un de ses ouvrages d'anticipation écrit sous "induction psi" émanant - c'est bien évident - "des intelligences du dehors agissant sur certains chercheurs et écrivains..." ( p. 143 ).

Un dernier exemple d'interprétation infondée du discours de M. LAURENT : quand celui-ci dit "Arrêtez ! Arrêtez !" à la fin de la séance d'hypnose, Ignace fait part au lecteur de la signification de ces paroles selon le GU1 ( p. 82 ) :

"Nous avons cru d'abord qu'il voulait que l'on arrête la séance d'hypnose ; c'est seulement plus tard qu'en analysant les enregistrements et leur chronologie, nous avons compris( 15 ) : cette supplication s'adressait en fait à ceux qui pilotaient l'engin".

1.2.5.3. Des méthodes très particulières

Les interprétations pour le moins étonnantes du discours du témoin doivent être regardées en rapport avec un autre fait qui les complète et les sous-tend : l'absence de toute autre forme d'investigation sur le terrain.

Bien évidemment, cette absence totale de toute vérification des dires du témoin ( ou du médecin, à propos du TAGAMET ) correspond à la logique d'une démarche de croyant ( c'est-à-dire diamétralement opposée à la logique de la science expérimentale ) : le discours du témoin est posé d'emblée et a priori comme le compte rendu exact d'un vécu authentique et désormais indiscutable. Il ne reste plus qu'à l'interpréter en fonction de la croyance et il est alors superflu, car dangereux pour cette croyance, d'examiner aussi une réalité plus objective, directement observable et vérifiable. La confrontation avec le réel fait peur.

Suggestion hypnotique, absence d'enquête, déformation des données ... M. LAURENT n'en sera pas dupe : invité par le GU1 à une grande réunion de "contactés" - en janvier 1980, il en reviendra écœuré par tous ces "branquignoles". M. LAURENT a d'ailleurs constamment refusé les invites du GU1 à participer à une exploitation commerciale de son histoire, en prenant part par exemple à des conférences. L'argent n'intéresse pas M. LAURENT.

Pour conclure sur les méthodes du GU1, il nous reste à signaler une contradiction flagrante : le 11 novembre 79, après la séance d'hypnose, M. LAURENT hésitait à continuer à parler. Ignace lui dit alors ( enregistrement du GEPAN ) :

"Je comprends qu'il y ait un interdit pour quelqu'un qui ferait de la publicité

là-dessus pour vous nuire etc..."

"Mais nous, on va pas le publier demain matin dans la presse ; c'est parce que

nous sommes des chercheurs, chacun dans notre genre, dans notre goût...

oui, c'est pas pour dire : nous, on a un gars qui, que, etc..."

Ce n'est pas le lendemain matin, mais deux semaines après que le même Ignace publiait dans un journal du 28 novembre 1979, un long article dont une bonne part ( 350 mots environ ) étaient consacrés à l'affaire de M. LAURENT.

Cinq mois plus tard, Ignace récidivait sur de nombreuses pages dans le livre déjà cité avec les principes de rigueur décrits ci-dessus.

1.3. CONCLUSION DE L'ENQUETE

Comme on le voit, il s'agit d'une affaire complexe où les éléments abondent. Il n'est pas facile d'en tirer une conclusion claire, les interprétations possibles de ces éléments n'étant pas toutes cohérentes et compatibles entre elles. Pourtant, quelques aspects ressortent avec forces :

la présence de la Lune presque pleine parfaitement visible dans la direction d'observation du témoin ;

la reconnaissance dans le paysage de nombreux éléments des premiers discours du témoin.

D'autres aspects ont pu avoir une influence plus difficile à évaluer :

usage du TAGAMET ;

rôle possible des méthodes du GU1, délibérément fondées sur la suggestion et la stimulation des fonctions imaginatives.

Enfin, il reste des éléments dont l'interprétation est de toute façon délicate. C'est le cas de l'observation du 28 novembre 1979, avec un deuxième témoin : le manque de cohérence des deux témoignages ne suffit pas à éliminer ces données. Il n'en reste pas moins que des reflets dans le ciel en fin d'après-midi, peuvent provenir de beaucoup de phénomènes connus.

Nous avons donc là l'exemple d'un ensemble d'événements où interviennent les quatre pôles d'observations, les quatre sommets du tétraédre ( Note Tech. 3 – Chap. 2 ) ainsi que leurs inter-relations. Il apparaît clairement à l'analyse que "l'environnement psychosocial", peut avoir une influence prépondérante sur le comportement du témoin et l'évolution de son discours. Les données du problème s'en trouvent alors déformées. Il est donc indispensable d'englober dans l'analyse tous les observables ( environnement physique, inter-relations témoin/discours, environnement psychosocial, etc... ) pour déceler la nature du stimulus initial.

Dans le cas de cette enquête, ces analyses conduisent à la conclusion qu'il n'y a pas, dans l'ensemble des données recueillies, d'élément pour penser que M. LAURENT aurait pu vivre un phénomène extraordinaire mettant en oeuvre des influences ou interactions autres que celles actuellement connues par la Science.

© CNES