CENTRE NATIONAL D'ETUDE SPATIALES

Groupe d'Etude des Phénomènes Aérospatiaux Non-identifiés

|

Toulouse, le 29 octobre 1979 |

NOTE TECHNIQUE N°1

Analyse du problème

du pré-traitement des données

SOMMAIRE

CHAPITRE 1 - Les techniques d'expertise

( Alain ESTERLE )

CHAPITRE 2 - Règles de codage ( 4ème version GEPAN )

( Jacques DUVAL )

CHAPITRE 3 - Rapport d'études statistiques

( Paul LEGENDRE )

CHAPITRE 4 - Réflexion sur les principes du pre-traitement

( Manuel JIMENEZ )

CHAPITRE 5 - Etude des problèmes liés à la création d'un fichier informatique

( Jean-Pierre ROSPARS )

CHAPITRE 6 - Les méthodes de traitement de I'information appliquées aux phénomènes OVNI

( Michel MARCUS )

CHAPITRE 2

RÈGLES DE CODAGE

( 4ème version )

Rédacteur : M. DUVAL

INTRODUCTION

Ce codage a pour but de permettre la constitution d'un fichier général à partir duquel des études statistiques pourront être développées.

De tels fichiers et de telles études ont déjà été mise en oeuvre dans le passé au CNES ou hors du CNES. Ces démarches ont amené de multiples réflexions sur la méthodologie statistique. Il s'agit maintenant pour nous, de profiter de ces réflexions afin de généraliser, si possible, les travaux déjà menés.

Nous ne discuterons pas ici des raisons qui nous ont conduit à choisir ce codage. Nous nous contenterons de l'expliciter en détail.

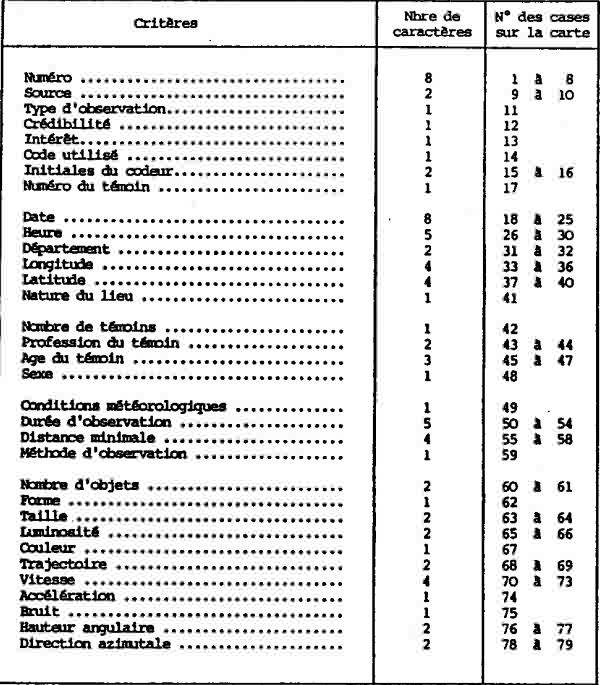

Partant de l'idée qu'un témoignage codé ne doit pas excéder le contenu d'une carte, soit 80 caractères, le codage se définit par le choix d'un jeu de critères à mettre en évidence, ainsi que l'ensemble des valeurs disponibles pour ces critères.

On en déduit le nombre de caractères à réserver pour chaque critère. Nous détaillerons d'abord la suite des critères utilisés ainsi que les caractères réservés sur la carte FORTRAN. Ensuite, nous Indiquerons le codage de chaque critère proprement dit, c'est à dire l'ensemble des signes à utiliser et la signification de chacun d'eux.

AVERTISSEMENT

Dans le cas où une observation regroupe plusieurs témoins dépendants, le choix du témoin principal ne doit pas obligatoirement être lié ni à la profession, ni à l'âge de l'un d'entre eux. La déclaration la plus détaillée, comparée à celle des autres témoins, afin d'en faire ressortir la crédibilité, peut faire retenir son auteur comme principal témoin. Il est bien entendu que ceci reste à l'appréciation du codeur.

Dans le cas où une observation regroupe plusieurs témoins indépendants, rien ne permet de dire qu'il s'agit du même objet. En conséquence, il sera bon de faire à cet effet autant de fiches qu'il y a d'observateurs ( voir 2.8 : numéro du témoin ).

Les rapports de gendarmerie permettent en général, de connaître les nom, âge, profession et adresse des témoins. On portera ces renseignements sur une feuille distincte des fiches de codage (FRO).

Nous décrirons dans les pages suivantes, la quatrième version du codage des cas "D". Afin de pouvoir éventuellement améliorer le codage sans autant reprendre un à un tous les dossiers d'origine, nous recommandons de remplir en clair les fiches résumé d'observation en utilisant le plus possible les termes mêmes des rapports, et en n'oubliant pas de cocher la case correspondante "mentionnée" ou "déduite" selon le cas.

1. CRITÈRES INTERVENANT DANS LE CODAGE

TABLEAU N°1

2. CODE DES CRITÈRES

2.1. NUMÉRO - 8 cases

A chaque témoignage est attribué, au secrétariat du GEPAN un numéro à 8 chiffres. Pour les enquêtes de Gendarmerie, ce numéro est imprimé en grand sur la page de garde. Les deux premiers chiffres donnent l'année à partir de 1900 et le 3ème donne la source ( ex. : 3=Gendarmerie nationale/métropole ). On utilisera les 8 chiffres que l'on mettra dans les 8 cases prévues à cet effet.

2.2. SOURCE - 2 cases

On utilisera les abréviations suivantes :

- GN : enquêtes de la Gendarmerie nationale

- PA : pour la police de l'air

- JS : pour les journaux spécialisés

- JN : pour les journaux non spécialisés

- GP : pour les groupements privés.

2.3. TYPE DE TÉMOIGNAGE - 1 case

- A : pour les cas classés A

- B : pour les cas classés B

- C : pour les cas classés C

Pour les cas D, on utilisera les numéros correspondants suivants :

- 1 : lumière nocturne

- 2 : disque diurne

- 3 : radar-visuel

- 4 : observation rapprochée type 1

- 5 : observation rapprochée type 2

- 6 : observation rapprochée type 3

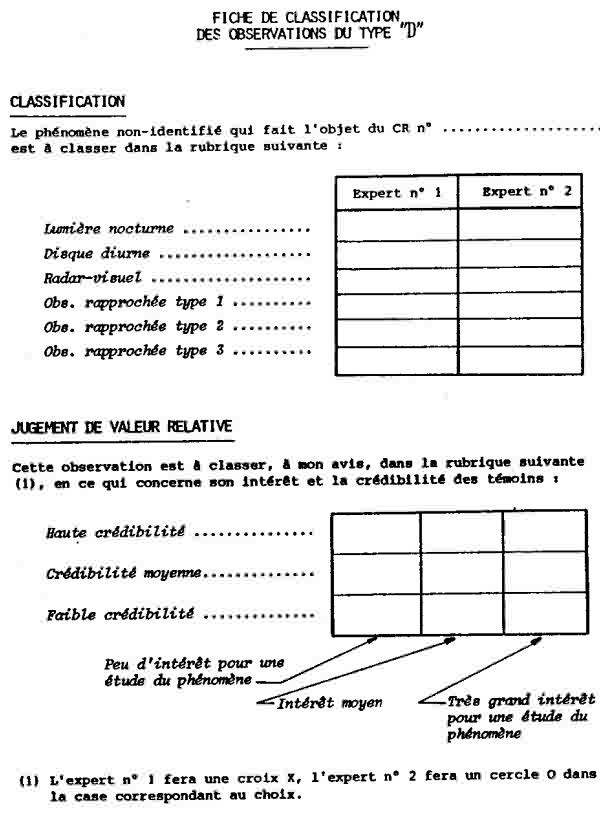

Cette qualification du témoignage fait partie de l'expertise préalable. Le résultat de l'expertise se trouve consigné dans la fiche de classification témoignage (voir plus loin). Si il y a ambiguïté, on prend le numéro le plus élevé.

2.4. CRÉDIBILITÉ - 1 case

Entre 2 et 6, on additionnera les crédibilités attribuées par les deux notateurs dans les tableaux en bas des fiches d'expertise.

- * : Pas d'indication ou incomplète

- 1 : crédibilité faible

- 2 : crédibilité moyenne

- 3 : crédibilité forte.

2.5. INTERET - 1 case

Ceci se fait comme pour la crédibilité (voir 2.4).

2.6. INDICATIF DU CODAGE - 2 cases

Les conventions de codage pourraient être ultérieurement changées et des cartes modifiées dans ce sens. Il faut donc prévoir une case indiquant quelles conventions de codage sont utilisées à un moment donné. Le code défini dans le présent document correspondra à l'indicatif 2.

2.7. INITIALES DU CODEUR - 2 cases

On donnera les initiales du prénom et du nom dans cet ordre.

2.8. NUMERO DU TEMOIN - 1 case

Plusieurs témoins, dépendants ou indépendants, peuvent avoir fait une même observation et donner des informations différentes mais intéressantes.

Dans ces cas, et ceci indépendamment du critère "nombre de témoins", numéroter les principaux, et établir une fiche pour chacun. Pour ceci, noter en clair sur la ligne le numéro attribué sur la quantité choisie et porter le numéro dans la case correspondante (ex. : 2/3 (2)).

Date non disponible : ********

Si la date est disponible, les deux premières cases contiennent le quantième du jour, les

deux suivantes le numéro du mois et les quatre dernières, l'année ( ex. 1er février 1978 =

01021978 ). Si la date est partiellement connue, on codera les parties connues et on

mettra des * pour les parties inconnues.

2.10. HEURE - 5 cases

Utilisation des 5 caractères de la façon suivante :

- 4 premiers : Heure locale suivant le format : hhmm

Si cette heure est inconnue : **** - 5ème : estimation grossière de l'heure suivant le code :

- M = matin

- V = vers midi

- P = après midi

- S = soirée

- C = crépuscule

- D = début de la nuit

- Z = vers minuit

- F = fin de la nuit

- L = aurore

Donc, en général, l'heure sera codée selon les deux codes.

2.11. DEPARTEMENT - 2 cases

On mettra le numéro du département dans lequel se trouve le lieu de l'observation. Exemple : Haute-Garonne = 31. Si l'information n'est pas disponible, on mettra **.

Si l'observation a été faite hors de la métropole, dans les territoires d'outre mer, on mettra deux zéros (00). Pour l'étranger, on mettra deux point (. .).

2.12. LONGITUDE - 4 cases

Il s'agit de la longitude assurée en degrés et fractions décimales (au dixième de degré près), à partir de Greenwich, positivement vers l'Est.

Exemple :

+ 2 degrés et 15 mn = +022

- 2 degrés et 25 centièmes de degré = -022 ou 3578

S'il n'y a pas d'information de longitude disponible, on mettra quatre * (****) , NOTA : en

France métropolitaine, les longitudes sont comprises entre -9 et +9 degrés. La longitude

de Paris est de 2,33 degrés.

Fiche de classification des témoignages

2.13. LATITUDE - 4 cases

Il s'agit de la latitude mesurée en degrés et centièmes de degré ( au dixième de degré près )

positivement vers le Nord.

Exemple : 49 degrés et 20 minutes = + 493.

S'il n'y a pas d'information de latitude, on mettra ****.

2.14. NATURE DU LIEU - 1 case

Témoins potentiels :

| * | : | inconnue |

| 0 | D : | désert, haute montagne, mer |

| 0 à 10 | S : | habitation isolée |

| 10 à 100 | H : | hameau, petit village |

| 100 à 1000 | B : | bourgade, banlieue |

| 1000 à 10 000 | V : | ville |

| 10 000 | A : | vue d'avion |

| . : | connue mais n'entre pas dans les rubriques précédentes |

2.15. NOMBRE DE TÉMOINS - 1 case

| Code | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

| Nbre témoins | inconnu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | dizaine | centaine | millier | + millier |

2.16. PROFESSION DU TEMOIN PRINCIPAL - 2 cases

Voir annexe 2 - Si la profession est inconnue, on mettra *

2.17. AGE DU TEMOIN PRINCIPAL - 3 cases

L'age du témoin étant en général connu, il semble intéressant de le coder sur 3 caractères afin de limiter l'effet de l'arbitraire de la classification.

2 premiers caractères : âge en clair

3ème caractère : classe ( suivant le code actuel suivant ) :

- * : âge inconnu

- E : enfant de 0 à 13 ans

- J : adolescent de 14 à 20 ans

- A : adulte de 21 à 59 ans

- C : vieillard de 60 ans et plus.

2.18. SEXE DU TEMOIN - 1 case

On utilisera les numéros correspondants suivants :

- 1 : masculin

- 2 : féminin

2.19. CONDITIONS METEOROLOGIQUES - 1 case

- * : pas d'indication

- 1 : très beau temps, ciel pur

- 2 : nuages épars

- 3 : ciel couvert mais à haute altitude

- 4 : ciel bas, mauvais temps sans pluie

- 5 : pluie, grêle, neige, orage, faible visibilité

- 6 : 1 avec vent

- 7 : 2 avec vent

- 8 : 3 avec vent

- 9 : 4 avec vent

- A : 5 avec vent

- . : autres conditions

2.20. DURÉE DE L'OBSERVATION - 5 cases

Ce critère sera codé en clair et de la façon suivante :

- les 4 premières cases pour la durée en chiffre

- la 5ème case pour la classe ( S : secondes, M : minutes, H : heures ).

- Toutes les cases sont remplies :

- * : pas d'indication de durée

- S : de 0 à 59 secondes

- M : de 1 à 1440 minutes ( soit de 1 mn à 24 h )

- H : supérieure à 24 heures

- . : autres cas

Exemple : 15 secondes : 0015S

2 heures 45 minutes : 0165M

2.21. DISTANCE MINIMALE D'OBSERVATION - 4 cases

Ce critère sera codé en clair et de la façon suivante :

- les 3 premières cases pour la distance chiffrée -

- la 4ème pour la classe (M-mètres, K-kilomètres, A>3 km).

- * : pas d'indication

- M : de 0 à 999 mètres

- K : de 1 à 3 kilomètres

- A : supérieure à 3 kilomètres

Exemple : 55 mètres : 055M ; 1,5 km : 1.5K

2.22. MÉTHODE D'OBSERVATION - 1 case

- * : pas d'indication

- A : oeil nu au sol

- B : Jumelles, longue vue, théodolite

- C : lunette astronomique

- D : télescope

- E : photographie ou film

- F : radar

- G : jumelles + photo

- H : visuel + radar

- J : oeil nu à partir d'un avion

- K : oeil nu à partir d'un bateau

- L : jumelles à partir d'un bateau

- M : télescope + photo

- N : à bord d'un véhicule automobile en marche

- P : à bord d'un véhicule automobile à l'arrêt

- . : autres méthodes

2.23. NOMBRE D'OBJETS - 2 cases

- * : pas d'indication

- 00 : aucun objet

- de 01 à 98 : nombre d'objets si inférieur à 99

- 99 : si 99 objets ou plus

NOTA : au-delà de 10 objets, on arrondit nombre de dizaines si le nombre n'est spécifié explicitement nulle part.

2.24. FORME DE L'OBJET PRINCIPAL - 1 case

- * : pas d'indication

- A : disque, soucoupe lenticulaire

- B : ronde, circulaire, boule

- C : cigare, cylindrer fusée

- D : oeuf, ovale, ovoïde, ballon de rugby

- E : conique, triangulaire, chapeau asiatique, trapézoïdale

- F : toupie

- G : carrée, rectangulaire, parallélépipédique

- F : soucoupe à coupole, chapeau de canotier

- J : couronne, pneumatique

- K : ponctuelle, étoile, grosse planète

- L : dôme, tasse, parachute, parapluie, meule de foin

- M : méduse,, champignon

- N : croix

- P : croissant

- Q : cigare accompagné de disques

- R : nuée, nuage, halo

- S : nid d'abeilles

- . : autres formes

2.25. TAILLE - 2 cases

- 1er cas : évaluation non métrique

-

Pour la 1ère case :

- C - par comparaison

- A - angulaire

- * - pas d'indication

- . - autres types non métriques

- Pour la 2ème case :

- A - immense, très gros

- H - comme une pièce de 5F

- C - comme une orange

- D - comme une assiette, un melon

- B - comme une citrouille

- F - comice un avion

- G - comme la lune

- H - comme une voiture

- J - comme une grosse étoile

- 0 à 9 dizaines de minutes d'arc

- . non codable (sup. à 1° 3')

-

Pour la 1ère case :

- 2ème cas : évaluation métrique

on utilise les 2 cases pour coder la plus grande dimension évaluée :- 01 à 98 : taille en mètres

- 99 : 99 mètres ou plus

- 00 : inférieur à 1 mètre

- 3ème cas : pas d'indication, on utilisera : **

NOTA : Dans le cas où plusieurs types d'indications sont fournis, on gardera l'indication la plus crédible, cette appréciation étant laissée au codeur. De toutes façons, les deux cases doivent être remplies.

2.26. LUMINOSITÉ - 2 cases

Combinaison de 2 paramètres si nécessaire :

- 1ère case : paramètre paraissant le plus important,

- 2ème case : paramètre apportant un enrichissement.

Si un seul paramètre, laisser la 2ème case vierge.

- * : pas d'indication

- 1 : lueur, faiblement lumineux

- 2 : lumineux, fluorescent

- 3 : brillant, très lumineux

- 4 : intense, éblouissant, éclatant

- 5 : non lumineux

- 6 : réfléchit la lumière du soleil on autre lumière

- 7 : halo seulement

- 8 : variable en intensité ( de O à infini mais non périodique )

- 9 : clignotant

- A : non lumineux mais avec faisceaux

- . : autres types

2.27. COULEUR - 1 case

- * : pas d'indication

- A : rouge sombre

- B : rouge

- C : orangé, feu

- D : jaune, ambre

- E : vert

- F : bleu

- G : bleu sombre, métallique, indigo

- H : violet

- J : blanc

- K : noir

- L : gris

- M : métallique ( argent, aluminium poli )

- N : plusieurs couleurs

- P : couleur (s) changeante (s)

- Q : marron

- R : or

- . : autres couleurs

2.28. TRAJECTOIRE - 2 cases

Combinaison de 2 paramètres si nécessaire. Si un seul paramètre, laisser la 2ème case vierge.

- * : pas d'indication

- A : ligne droite, ou courbe très ample - immobile ou ligne droite avec arrêts

- B : virages brusques

- C : arabesques compliquées

- D : trajectoire complexe mais analysable (périodicité, suivi de route, de fleuve, etc...)

- E : stationnement près du sol

- F : atterrissage et arrêt prolongé avant décollage

- G : atterrissage puis décollage immédiat

- H : objet vu au sol qui décolle

- J : objet pénétrant ou sortant de l'eau

- K : objet qui monte et se perd dans les étoiles

- L : nulle puis lente

- M : nulle puis rapide

- . : autres types de trajectoire

2.29. VITESSE - 4 cases

Ce critère sera codé en clair de la façon suivante :

- les 3 premières casse pour la vitesse chiffrée ( en centaines Km/h )

- la 4ème case, pour la classe.

- * : pas d'indication

- A : lente ou très lente ou immobile

- B : très rapide

- C : variable

- D : fulgurante

- E : vitesse d'un avion

- . : autres types de vitesse

Si l'information est variable, on code la plus grande suivie de la lettre C.

Exemple :

- très rapide 1000 km/h : 010B

- immobile : 000A

- variable sans précision : ***C

2.30. ACCELERATION - 1 case

- * : pas d'indication

- 1 : faible

- 2 : variable

- 3 : élevée

- . : autres types

2.31. BRUIT - 1 case

- * : pas d'indication

- A : aucun bruit, silence total, objet silencieux

- B : bourdonnement, vrombissement, bruit d'abeilles, grondement

- C : sifflement aigu

- D : bruit d'air comprime s'échappant

- E : bruit de moteur électrique démarrant ou de machine centrifuge

- F : explosions violentes

- G : bruit de vent violent sous l'objet

- H : aucun bruit perceptible

- . : autres bruits

2.32. HAUTEUR ANGULAIRE - 2 cases

On notera la hauteur en début et en fin d'observation :

- - 1ère case : début

- - 2ème case : fin

Si un seul paramètre, laisser la 2ème case vierge.

- * : pas d'indication

- 1 : de 0 à 15° (ou bas sur l'horizon)

- 2 : de 15 à 30°

- 3 : de 30 à 45°

- 4 : de 45 à 60°

- 5 : de 60 à 90° (proche du zénith)

- 6 : au-dessous de l'horizon, sous un avion

- 7 : observé d'un avion, à la même hauteur ou au-dessus

- 8 : objet vu au sol ou près du sol

- . : autres types

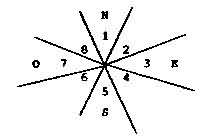

2.33. DIRECTIONS AZIMUTALES - 2 cases

Les directions azimutales seront estimées dans les secteurs angulaires suivants : ( azimut en degrés à partir du Nord, positivement vers l'Est ) :

|

|

On donne ainsi la direction azimutale au début de l'observation puis en fin d'observation.

3. CONCLUSION

En règle générale, quand l'information n'est pas disponible, on code * et quand l'information est disponible, mais non compatible, avec les règles de codage prévues, on code . (point). Par conséquent, il ne peut pas en principe, y avoir de blancs dans les 79 cases exceptées les cases 66, 69 et 77.

Il s'agit donc, en général, d'une grille de signification. Les indications contenues dans les témoignages peuvent n'être identiques à aucun des cas proposés, mais se rapprocher fortement de certains. Ceci reste à l'appréciation du codeur.

LISTE GROUPES ET DES CATÉGORIES SOCIOPROFESSIONNELLES

- AGRICULTEURS EXPLOITANTS

- 00. Agriculteurs exploitants

- SALARIES AGRICOLES

- 10. Salariés agricoles

- PATRONS DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE

- 21. Industriels

- 22. Artisans

- 23. Patrons pêcheurs

- 26. Gros commerçants

- 27. Petits commerçants

- PROFESSIONS LIBERALES ET CADRES SUPÉRIEURS

- 31. Professions libérales

- 32. Professeurs : professions littéraires et scientifiques

- 33. Ingénieurs

- 34. Cadres administratifs supérieurs

- CADRES MOYENS

- 41. Instituteurs s professions intellectuelles diverses

- 42. Services médicaux et sociaux

- 43. Techniciens

- 44. Cadres administratifs moyens

- EMPLOYES

- 51. Employés de bureau

- 52. Employés de commerce

- OUVRIERS

- 60. Contremaîtres

- 61. Ouvriers qualifiés

- 63. Ouvriers spécialisés

- 65. Mineurs

- 66. Marine et pécheurs

- 67. Apprentis ouvriers

- 68. Manœuvres

- PERSONNELS DE SERVICE

- 70. Gens de saison

- 71. Femmes de ménage

- 72. Autres personnels de service

- AUTRES CATÉGORIES

- 80. Artistes

- 81 : Clergé

- 82. Armée et police

- PERSONNES NON ACTIVES

- 91. Étudiants et élèves de 17 ans et plus

- 92. Militaires du contingent

- 93. Anciens agriculteurs

- 94. Retirés des affaires

- 95. Retraités du secteur public

- 96. Anciens salariés du secteur privé

- 97. Autres personnes non actives de moins de 17 ans

- 98. Autres personnes non actives de 17 à 64 ans

- 99. Autres personnes non actives de 65 ans et plus

REMARQUES :

Les ensembles chiffrés par des numéros à deux chiffres sont les catégories socioprofessionnelles, les ensembles chiffrés par des numéros à un chiffre sont désignés sous le nos "groupes" dans le présent code.

Les noms des catégories et des groupes sont partiellement conventionnels, voir les paragraphes qui leur sont consacrés.

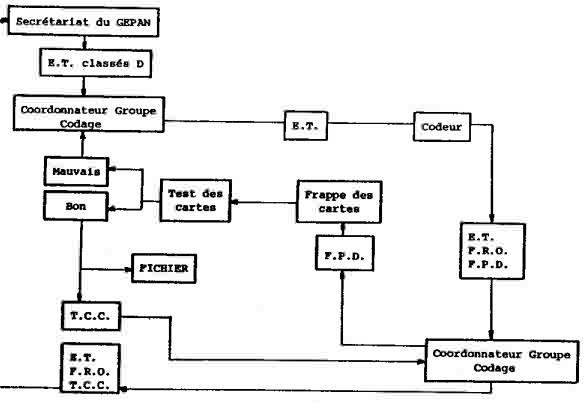

SCHÉMA DE CODAGE

LEGENDE :

E.T. : Enquête-témoignage

F.R.O. : Fiche Résumé d'Observation

F.P.D. : Feuille de Préparation de Données

T.C.C. : Test de Contrôle des Cartes

MARCHE A SUIVRE

Les membres du Groupe CODAGE trouveront auprès du coordonnateur :

- les enquêtes-témoignages ( rapports de Gendarmerie, par exemple ),

- les fiches résumé d'observation,

- les feuilles de préparation des données.

Après codage, c'est à dire remplissage des F.R.O. et des F.P.D., ils les ramèneront au coordonnateur qui se chargera d'assurer la frappe des cartes et de vérifier la conformité des cartes frappées.

En cas de non conformité, l'E.T. sera redistribuée aux codeurs pour un nouveau codage avec, éventuellement, une recherche et une discussion sur la non-conformité.

En cas de conformité, la carte sert à introduire le témoignage dans le fichier. De plus, le coordonnateur retourne au Secrétariat du GEPAN les E.T., les F.R.O. et les F.P.D. associées.

Les témoignages à coder sont ceux qui ont été classés deux fois en "D". Tout autre classement ( D + C, par exemple ) entraînera un retour au Secrétariat du GEPAN, par l'intermédiaire du coordonnateur.

© CNES