CENTRE NATIONAL D'ETUDES SPATIALES

Groupe d'Etude des Phénomènes Aérospatiaux Non-identifiés

|

Toulouse, le 15 février 1980 CT/GEPAN - 050 |

NOTE D'INFORMATION N°1

Observations de phénomènes atmosphériques

anormaux en U.R.S.S.

- Analyse statistique -

( MM. GUINDILIS, MENKOV & PETROVSKAIA )

Présentation

par Alain ESTERLE

Le document que nous éditons ici constitue la première Note d'information du GEPAN et il succède à la première Note Technique qui fut produite en octobre 1979.

Conformément à ce qui fut annoncé, les Notes d'Information différent des

Notes Techniques en ceci qu'elles sont gratuites et que leur contenu ne présente

pas des travaux ou des recherches développés au GEPAN ou en collaboration avec

le GEPAN.

Il s'agit plutôt de travaux menés indépendamment du GEPAN et dont la

connaissance semble utile, voire capitale, pour tous ceux qui

s'intéressent de près à l'étude des phénomènes aérospatiaux non identifiés.

Le document que nous présentons dans cette première Note d'Information nous

fut communiqué par leurs auteurs.

Il est remarquable à plus d'un titre :

la rigueur de la méthodologie employée est sans doute un exemple :

aucune ambiguïté n'est éludée ou passée sous silence.

Au contraire, des hypothèses de travail sont clairement formulées et mises en oeuvre ;les résultats obtenus sont comparés aux résultats connus que des études antérieures avaient pu produire à partir d'autres fichiers, construits indépendamment dans d'autres pays et/ou à d'autres époques.

Cette démarche comparative est très intéressante.

En effet, un fichier donné de narration d'observations contient simultanément la trace des éventuels phénomènes observés, celle de l'échantillon des témoins des observations et enfin la marque, la signature du circuit suivi par l'information des témoins jusqu'au fichier.

Pour les résultats statistiques obtenus sur un fichier donné, il est difficile de savoir ce qui relève de chacun des trois aspects.

Par contre, la difficulté peut être tournée en comparant les résultats de fichiers relevant d'échantillons de témoins différents et de circuits d'information distincts.

A ce sujet, le GEPAN dispose d'un fichier original constitué des procès-verbaux de la Gendarmerie nationale.

Son étude statistique est en cours et les résultats seront comparés à ceux du fichier de POHER, du fichier de ZIGUEL et celui de HYNEK et enfin celui de SAUNDERS, ... Ceci sera le sujet d'une prochaine Note Technique ;enfin, ce travail a été effectué à MOSCOU, par des chercheurs et ingénieurs soviétiques sur des données d'observations faites en U.R.S.S.

Il s'agit d'un travail bénévole et spontané.

Il faut cependant noter que ce document a reçu l'approbation pour publication de l'Académie des Sciences de l'U.R.S.S.

Peut-être faut-il y voir la preuve que les réticences souvent remarquées au sein de la Communauté Scientifique tenaient moins au fond qu'à la forme :

ces réticences provenaient moins du sujet traité que des "méthodes" d'analyses et de réflexions employées.

Il n'y a pas de sujet indigne de la Science, il n'y a que des méthodes indignes d'elle.

Ce document est édité afin que chacun puisse disposer de ces éléments pour

poursuivre ses études.

Afin d'en faciliter le maniement, nous avons pris la liberté d'adjoindre une

table des matières au début du document, ainsi qu'une liste des tableaux et des

figures.

Cependant, nous avons gardé les figures rassemblées à la fin, comme dans

l'original.

Il nous reste à souhaiter que les études de Phénomènes Aérospatiaux

Non-identifiés vont se développer en U.R.S.S. et dans tous les pays pour

clarifier toujours davantage ce problème grâce à la multiplicité des sources

d'information et des approches indépendantes et rigoureuses.

ACADEMIE DES SCIENCES D'U.R.S.S.

- INSTITUT D'ETUDES COSMIQUES -

Moscou - 1979

Pr - 473

OBSERVATIONS DE PHÉNOMÈNES ATMOSPHÉRIQUES ANORMAUX EN U.R.S.S.

- ANALYSE STATISTIQUE -

Par :

L.M. GUINDILIS

D.A. MENKOV

I.G. PETROVSKAIA

OBJET : Résultats du traitement d'un premier choix de données d'observation.

Document présenté pour impression par le membre correspondant de l'Académie des Sciences d'U.R.S.S., N.S. KARDACHEV.

Document traduit par Madame Marie-Jeanne FERRET.

Cet ouvrage est publié sur décision du Département de Physique générale et d'Astronomie du Présidium de l'Académie des Sciences d'U.R.S.S.

La préparation du traitement et la mise en forme des documents d'observation de base ont été faits par I.G. PETROVSKAIA (IKI).

L'étude statistique des documents, la systématisation et le calcul des erreurs de données ont été réalisés par D.A. MENKOV ( Institut d'Ingénieur en Physique de MOSCOU ).

La rédaction scientifique générale de ce document a été réalisée par L.M.

GUINDILIS ( Institut Astronomique d'Etat Sternberg ).

Il est également l'auteur des points 3.3. et 14 ( considérations ).

Institut d'Etudes Cosmiques

Académie des Sciences

Publication IKI-AN-URSS-1979

TABLE DES MATIÈRES

- INTRODUCTION -

- CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DES DOCUMENTS DE BASE

- CIRCONSTANCES DE L'OBSERVATION

- OBSERVATEURS ET TÉMOINS DE L'OBSERVATION

- RÉPARTITION DES PHÉNOMÈNES DANS L'ESPACE

- RÉPARTITION DES PHENOMENES DANS LE TEMPS

- CLASSIFICATION DES PHENOMÈNES, DU TYPE DES OBJETS

- DURÉE DES ÉVÈNEMENTS

- STRUCTURE DES OBJETS ET CARACTÈRES DE LEUR LUMINESCENCE

- DIMENSIONS ANGULAIRES DES OBJETS

- CARACTÉRISTIQUES DU MOUVEMENT DES OBJETS

- ESTIMATION DES VALEURS LINÉAIRES

- EFFETS ET PHÉNOMÈNES ACCOMPAGNANTS

- DATES AVEC UN GRAND NOMBRE DE CAS D'OBSERVATIONS

- CONSIDÉRATIONS

Cet ouvrage comprend l'analyse statistique d'informations présentées dans 256 rapports d'observation de phénomènes atmosphériques anormaux, en U.R.S.S.

Cette analyse permet de mettre en évidence certaines régularités statistiques

de ces phénomènes.

Les caractéristiques de temps et certaines autres données sont analogues à celles

obtenues par d'autres auteurs ( dans d'autres pays ).

Ceci permet de conclure qu'il existe une classe

déterminée de phénomènes présentant des propriétés statistiques stables.

Il est actuellement prématuré de juger de la nature de ces phénomènes à partir

des données obtenues.

Il est indispensable de développer une méthode pour obtenir des données plus

fiables, élargir l'ensemble d'informations de base utilisé, et approfondir

l'analyse statistique de certains paramètres du phénomène.

LISTE DES TABLEAUX

- TABLEAU N° 1 : Caractéristiques de la nébulosité

- TABLEAU N° 2 : Nombre de témoins

- TABLEAU N° 3 : Catégories

- TABLEAU N° 4 : Spécialité de l'observateur

- TABLEAU N° 5 : Groupe professionnel

- TABLEAU N° 6 : Nombre d'observations par jour

- TABLEAU N° 7 : N° des cas où intervient la redondance

- TABLEAU N° 8 : Forme des objets

- TABLEAU N° 9 : Détails extérieurs

- TABLEAU N° 10 : Détails intérieurs

- TABLEAU N° 11 : Caractère de la brillance

- TABLEAU N° 12 : Intensité de l'éclat

- TABLEAU N° 13 : Couleur des objets

- TABLEAU N° 14 : Mesures angulaires

- TABLEAU N° 15 : Vitesse angulaire

- TABLEAU N° 16 : Trajectoire des objets

- TABLEAU N° 17 : Direction d'éloignement des objets

- TABLEAU N° 18 : Effets accompagnants

- TABLEAU N° 19 : Observations du 17.07.67

- TABLEAU N° 20 : Observations du 19.09.67

- TABLEAU N° 21 : Observations du 18.10.67

LISTE DES FIGURES

- FIGURE N° 1 : Point d'observation, partie européenne d'URSS

- FIGURE N° 2 : Point d'observation, partie asiatique d'URSS

- FIGURE N° 3 : Répartition en latitude et longitude

- FIGURE N° 4 : Répartition en longitude

- FIGURE N° 5 : Répartition en latitude

- FIGURE N° 6 : Répartition selon les années

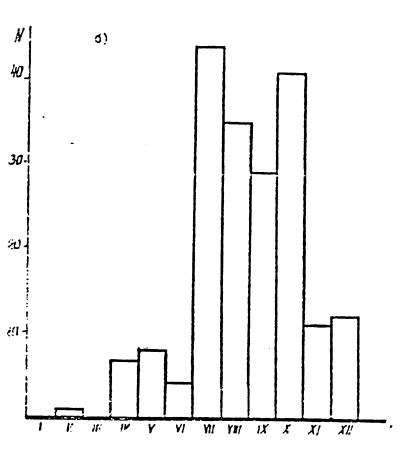

- FIGURE N° 7 : Répartition selon les mois (échantillon complet)

- FIGURE N° 8 : Répartition selon les mois (sous-échantillons)

- FIGURE N° 9 : Répartition selon les jours (année 1967)

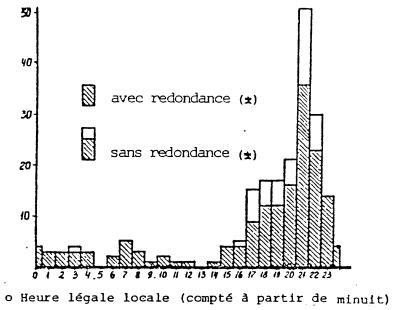

- FIGURE N° 10 : Répartition selon les heures locales et solaires

- FIGURE N° 11 : Répartition selon les heures locales et solaires (comparaison)

- FIGURE N° 12 : Répartition selon les heures suivant les saisons

- FIGURE N° 13 : Répartition selon les heures sidérales

- FIGURE N° 14 : Répartition selon les heures en temps universel

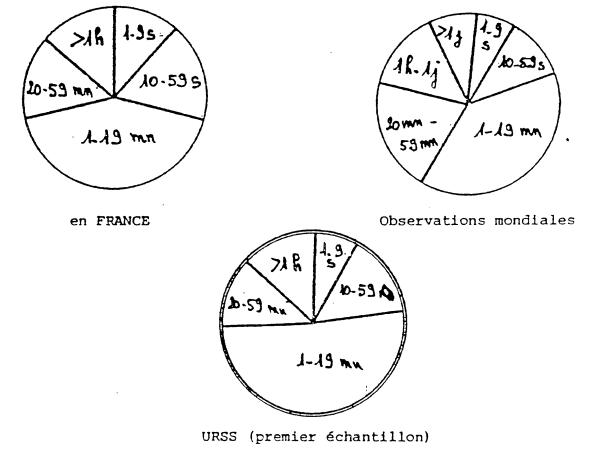

- FIGURE N° 15 : Répartition selon la durée

- FIGURE N° 16 : Répartition selon la durée (comparaison)

- FIGURE N° 17 : Répartition selon la durée et le type

- FIGURE N° 18 : Répartition selon la direction du mouvement

- FIGURE N° 19 : Répartition selon la direction et le type

- FIGURE N° 20 : Points d'observation du 17.07.67

- FIGURE N° 21 : Points d'observation du 19.09.67

- FIGURE N° 22 : Points d'observation du 18.10.67

INTRODUCTION

Cette analyse a été faite à partir de la documentation d'un premier ensemble

de rapports sur des phénomènes atmosphériques et spatiaux anormaux, observés

en URSS (*).

(*) Les rapports de cet échantillon de données d'observation

ont été collectés et aimablement mis à notre disposition par F.J. ZIGUEL.

Afin de faciliter le traitement, les rapports d'observation ont été mis sous

forme de code développé spécialement à cet effet.

Les rapports mis en forme, reportés sur des cartes perforées K-5, représentent

l'ensemble initial du Catalogue Général (OK) préliminaire des phénomènes

atmosphériques et spatiaux anormaux.

Les rapports utilisés constituent un échantillon du Catalogue Général préliminaire.

Ci-dessous, on examine les caractéristiques statistiques de cet échantillon.

Dans cet ouvrage, nous utilisons le terme "Phénomènes Atmosphériques

et Spatiaux Anormaux", ou bien "phénomènes atmosphériques anormaux".

Parfois, on utilise dans le texte, dans le même sens, les termes abrégés

"phénomènes anormaux" ou "objets anormaux".

Le terme NLO (OVNI) utilisé auparavant nous parait moins adéquat pour ce travail

car il implique une certaine interprétation du phénomène observé.

Cependant, dans certains cas, par exemple dans des références ou lorsqu'on

examine d'autres travaux, nous utilisons également ce terme dans notre travail.

Retour au SOMMAIRE

1. CARACTÉRISTIQUE GÉNÉRALE DES DOCUMENTS DE BASE

Ce document comprend 207 rapports dans lesquels sont présentés 256 cas

d'observation de phénomènes ou d'objets anormaux ( on a attribué à ces cas

des numéros dans le Catalogue Général préliminaire de 0001 à 0253 et de 0462 à

0464 ) (**).

(**) D'après les indications données par lettre par M.

GUINDILIS, ce choix fut chronologique ( Note du GEPAN ).

Ils comprennent :

| - Observations terrestres : | 242 cas |

| - Observations à bord d'un avion : | 13 cas |

| - Observations en mer, à bord d'un vaisseau : | 1 cas |

Parmi ceux-ci, il y a 11-12 cas d'observation à courte distance.

Dans cette catégorie, nous comprenons les cas où, d'après l'estimation de

l'observateur, la distance de l'objet était de l'ordre de 100 ou quelques

centaines de mètres ( une erreur est possible dans plusieurs cas, mais

l'ordre de grandeur reste apparemment exact ), soit des cas où la distance

n'est pas indiquée mais où l'observateur distingue des détails à l'il nu,

perçoit un certain effet, observe un objet sombre la nuit, etc...

Dans le cas d'observations à bord d'un avion, nous classons dans la catégorie "proche", celles faites à une distance de l'ordre de 10 km, ainsi que dans le cas d'une manuvre de l'objet par rapport à l'avion ou en présence d'effets subis.

La plus grande majorité des observations ( 97% ) sont des observations

ordinaires à l'il nu.

Dans 9 cas, on a utilisé des équipements optiques ( jumelles dans 4 cas,

lunette dans 4 cas, télescope dans 1 cas ).

Il y a deux observations d'enregistrement par radar.

De plus, dans l'un des cas ( OK-0218 ), il

y a eu simultanément observation visuelle et enregistrement radar.

Les rapports comprennent les descriptions orales du phénomène observé avec

indication des circonstances de l'observation.

Dans 50 cas, il y a des dessins, dans 3 cas des photographies ont été prises.

Pour 16 cas, il y a dans le document initial une référence à l'existence d'un document de service ( lettre de service : 2 cas, télégramme de service : 8 cas, rapport de service : 5 cas, article dans une revue : 1 cas )(*). (*) Document de service désigne ici un document administratif interne ou non (N.D.T.).

Les auteurs de la plupart des rapports indiquent leur adresse, domicile ou téléphone de service, communiquent leur lieu de travail et les fonctions qu'ils y occupent.

Retour au SOMMAIRE

2. CIRCONSTANCES DE L'OBSERVATION :

CONDITIONS METEO

- VISIBILITÉ DES OBJETS CÉLESTES

Pour l'analyse des cas concrets, la connaissance des conditions météorologiques

a une grande signification.

Malheureusement, dans la majorité des rapports, ces données sont totalement

absentes.

Pour 83 cas d'observation ( sur les 256 considérés ), soit dans 32% des

cas, on a des données sur la nébulosité.

Ces données sont présentées dans le tableau n°1.

| CARACTÉRISTIQUES DE LA NÉBULOSITÉ | Nombre de cas | % du Nombre total de cas |

| - Absence de nébulosité (temps clair) | 61 | 24 % |

| - Présence de nébulosité A savoir :

|

21 | 8 % |

| - Données manquantes | 174 | 68 % |

| TOTAL | 256 | 100 % |

- TABLEAU N° 1 -

Retour au SOMMAIRE

La visibilité des objets célestes pendant l'observation présente également un intérêt.

On voyait :

- le soleil dans 28 cas,

dont :- 4 cas au lever,

- 15 cas au coucher

- la lune dans 19 cas,

- des étoiles dans 38 cas.

Pour 177 cas, on ne parle pas des objets célestes vus.

Retour au SOMMAIRE

3. OBSERVATEURS ET TÉMOINS DES OBSERVATIONS

Nous appelons observateurs, les personnes ayant fait l'observation.

Dans la grande majorité des cas ( 214, c'est à dire 86% des cas ),

ils ne sont pas les auteurs des rapports.

Dans certains cas, le rapport est écrit avec les mots de l'observateur, par une

autre personne, ou bien à partir de documents manuscrits ( 26 cas=10% ).

Dans 8 cas ( 3% ), on ne sait pas clairement si le rapport a

été écrit par l'observateur lui même ou non.

Nous appelons témoins ( ou témoins oculaires ) les observateurs et les personnes au sujet desquels d'après les rapports, on sait qu'ils étaient également présents et qu'ils ont observé le phénomène décrit.

Retour au SOMMAIRE

3.1. NOMBRE DE TÉMOINS DU PHÉNOMÈNE

Le nombre de témoins est caractérisé par le tableau n°2.

Il y a 34% d'observateurs isolés.

Dans 64% des cas, il y a plus d'un témoin.

Ceci est supérieur aux données de l'étranger (Ref. 1).

Le pourcentage des observations "de masse" est important ( 15% ).

Dans cette catégorie, nous classons les cas où les témoins oculaires du phénomène

ont représenté des groupes importants spectateurs d'un cinéma en plein air,

habitants d'un village, nombreux habitants d'une ville, etc...

Ce sont des dizaines, des centaines et parfois même des milliers de gens.

| NOMBRE DE TÉMOINS | Nombre DE CAS D'OBSERVATION | % DU Nombre TOTAL DE CAS |

| 1 témoin | 87 | 34 % |

| 2 témoins | 39 | 15 % |

| 3 témoins | 13 | 5 % |

| 4 témoins | 9 | 3,5 % |

| "quelques" | 70 | 27,5 % |

| observation de masse | 38 | 15 % |

| TOTAL | 250 | 100 % |

- TABLEAU N° 2 -

Retour au SOMMAIRE

3.2. CATÉGORIES DES OBSERVATEURS

Les catégories des observateurs sont présentées dans le tableau n°3 d'après leur lieu de résidence et le caractère de leur activité.

Le nombre total de cas ( voir tableau n°3 ) est égal à 259, car

trois cas ( OK-208, OK-126 et OK-259 ) sont pris en compte deux fois

dans la mesure où les témoins oculaires se trouvent dans deux catégories

différentes.

Le pourcentage est pris à partir du nombre total de cas, égal à 256.

| Catégories | Nombre de cas observés | % du Nombre total des 256 cas |

| - Indigènes du pays | 147 | 58 % |

| - Gens de passage dont :

|

57 | 22 % |

| - Personnes en voyage dont :

|

28 | 11 % |

| - Personnes dans des stations d'observation dont :

|

11 | 4 % |

| - Personnes en service militaire, lors de l'exécution d'une opération de service | 5 | 2 % |

| - Non mentionné, inconnu | 11 | 4 % |

| TOTAL | 259 | 101 % |

- TABLEAU N° 3 -

Retour au SOMMAIRE

3.3. RÉPARTITION PAR SPÉCIALITÉS (*)

(*) Le terme "spécialité" désigne l'activité professionnelle - (N.D.T.) -

La répartition du nombre de cas selon les spécialités des observateurs est

présentée dans le tableau n°4.

Dans 134 cas, sur les 256 cas d'observation, la spécialité des témoins oculaires

n'est pas indiquée.

Dans 122 cas ( 48% ), la spécialité est présentée pour 130 témoins

oculaires ayant participé à l'observation.

La répartition de ces témoins d'après leur spécialité est présentée ci-dessous.

| SPÉCIALITÉ DE L'OBSERVATEUR | Nombre d'observateurs | (1) |

| Scientifiques dont :

|

33 | 25% |

| Ingénieurs | 23 | 17,5% |

| Aviateurs | 14 | 11% |

| Laborantins/techniciens | 9 | 7% |

| Enseignants | 9 | 7% |

| Étudiants | 8 | 6% |

| Personnes en études | 8 | 6% |

| Militaires | 8 | 6% |

| Médecins | 5 | 4% |

| Activités culturelles | 5 | 4% |

| Ouvriers | 4 | 3% |

| Fonctionnaires administratifs | 2 | 1,5% |

| Prestations de services | 1 | 1% |

| Marins | 1 | 1% |

| TOTAL | 130 | 100% |

- TABLEAU N° 4 -

(1) : Pourcentage du nombre total de témoins de la spécialité mentionnée.

Retour au SOMMAIRE

Le pourcentage important d'observateurs présentant une certaine qualification

attire l'attention :

scientifiques, ingénieurs, aviateurs ( 52% ).

A l'opposé d'une erreur largement répandue, parmi les observateurs, il y a un

pourcentage très important d'astronomes ( 7,5% du nombre total des témoins

dont la spécialité est mentionnée, et 30% du chiffre des scientifiques ).

Considérant la part relative des personnes de spécialités différentes dans l'effectif total de la population du pays, on peut citer un coefficient caractérisant "l'activité" (*) des différents groupes professionnels :

K = gamma( ni / Ni )

où :

- ni : nombre d'observateurs d'une profession donnée

- Ni : nombre total de personnes de cette profession

- gamma : multiplicateur normalisant

(*) "L'activité" désigne ici la propension statistique de la catégorie désignée à fournir un rapport d'observation (N.D.T.).

Les valeurs Ni pour les différents groupes professionnels sont pris conformément

aux résultats du recensement de l'Union de 1970 (Ref. 2).

Pour la détermination du coefficient d'activité, ce n'est pas la valeur absolue Ni

qui joue un rôle, mais le rapport entre ces valeurs.

Nous utilisons les données du recensement de 1970 car c'est celui qui se trouve le

plus près de l'année 1967, qui est d'une contribution essentielle dans l'échantillon

étudié.

Les données sur le nombre d'étudiants et de personnes faisant des études sont prises

dans l'Annuaire de la Grande Encyclopédie Soviétique (Ref. 3).

Les données sur le nombre d'astronomes est pris en accord avec A.S. CHAROV

( elles ont été obtenues avec le Fichier du Conseil Astronomique de l'A.N.

URSS et d'autres documents ).

Les résultats sont présentés dans le tableau n° 5.

Le tableau illustre très clairement le coefficient élevé du secteur d'activités

scientifiques, en particulier d'astronomes, ce qui indique que l'opinion largement

répandue disant que parmi les observateurs il y a surtout des gens non expérimentés,

et qu'il n'y a soit disant pas de rapports de spécialistes, est tout à fait fausse.

Déjà en 1966, J. HYNEK(**) attirait l'attention sur l'erreur de ce point de vue

(Ref. 4).

(**) Rappelons que J. HYNEK, conseiller scientifique des

commissions militaires américaines sur le sujet de 1952 à 1969, est lui même

astronome professionnel (NDG).

| GROUPE PROFESSIONNEL | EFFECTIF DU GROUPE (millions d'h.) | Nombre OBSERVATEURS DE CE GROUPE | COEFFICIENT D'ACTIVITE |

| Toute population d'un âge supérieur à 9 ans | 196,5 | 130 | 1,0 |

| Scientifiques dont : |

0,456 | 33 | 110 |

| . astronomes | 0,002 | 10 | 7500 |

| . ingénieurs | 2,49 | 23 | 14 |

| Médecins | 0,566 | 5 | 13 |

| Techniciens/laborantins | 1,71 | 9 | 8 |

| Activités culturelles | 1,23 | 5 | 6 |

| Enseignants d'Institut Supérieurs et d'écoles | 3,34 | 9 | 4 |

| Etudiants | 4,3 | 8 | 3 |

| Prestations de services | 1,6 | 1 | 0,9 |

| Personnes en études | 49,0 | 8 | 0,2 |

| Ouvriers | 66,3 | 4 | 0,1 |

- TABLEAU N° 5 -

Retour au SOMMAIRE

3.4. RÉPÉTITION D'OBSERVATIONS DE PHÉNOMÈNES ANORMAUX PAR UN MÊME TEMOIN

La plupart des observateurs ont vu les phénomènes anormaux une fois.

Cependant, il y a des témoins qui les ont observés pendant des intervalles de temps

différents plusieurs fois.

Parmi ceux-ci, 16 témoins ont fait l'observation 2 fois, 6 l'ont faite 3 fois et

2 l'ont faite plus de 3 fois.

Retour au SOMMAIRE

4. RÉPARTITION DES PHÉNOMÈNES DANS L'ESPACE

Les points où ont été observés des phénomènes sont reportés sur les cartes

( fig. 1&2 ).

Dans l'ensemble, ils occupent tout le territoire de l'Union Soviétique.

Cependant, à certaines périodes, on observe une "activité élevée" dans certaines

régions.

Ainsi, en 1967, a eu lieu une "activité élevée" dans les régions du CAUCASE NORD,

du DOMBASS et dans celle de ROSTOV.

Dans le territoire asiatique de l'Union Soviétique ( sans le CAUCASE )

prédominent des observations faites dans la période de 1957-1966.

Pour 1960, le tiers des observations tombe sur la partie européenne du

territoire de l'URSS et les deux tiers sur la partie asiatique.

Il va de soi qu'on ne peut pas considérer ceci comme des lois fermement établies

( la statistique est trop pauvre ), cependant, on remarque

apparemment certaines tendances à la variation de ces régions "d'activité" avec

le temps.

Une confirmation complémentaire de cette déduction est la répartition spatiale des

phénomènes obtenue selon d'autres échantillons.

En figure 3, est présentée la répartition bidimensionnelle du nombre de cas

d'après la longitude et la latitude.

En figure 4, la répartition unidimensionnelle du nombre de cas d'après la longitude,

et en figure 5, la répartition selon la latitude.

Il se dégage nettement un maximum longitudinal pour la longitude 35-45°.

La répartition en latitude est plus homogène, cependant ici aussi on dégage deux

maximums : aux latitudes 44-46° et 48-50°.

Retour au SOMMAIRE

5. RÉPARTITION DES PHÉNOMÈNES DANS LE TEMPS

5.1. RÉPARTITION SELON LES ANNÉES ET LES MOIS DE L'ANNÉE

L'échantillon étudié comprend des cas d'observation d'objets anormaux de 1923 à 1974, dont :

| - jusqu'à 1957..... | 14 cas... | soit 5,5 % |

| - de 1957 à 1965..... | 36 cas... | soit 14 % |

| - en 1967..... | 194 cas... | soit 76 % |

| - de 1968 à 1974..... | 12 cas... | soit 4,5 % |

En figure 6, sont présentées plus en détail les données de répartition selon

les années.

Celles-ci ne reflètent qu'indirectement l'activité réelle du phénomène dans le

temps.

Ainsi, la brusque augmentation du nombre de rapports en 1967 est sans doute liée

à une émission de la télévision centrale parlant du phénomène OVNI, invitant à

communiquer les observations de phénomènes semblables.

En même temps, à en juger d'après les données de l'étranger (5,6), en 1967, on

observe effectivement un certain accroissement de l'activité OVNI.

De façon analogue, la brusque baisse du nombre de rapports après 1968 est

apparemment liée aux déclarations critiques de la presse centrale

( "PRAVDA" - 1968, 29.P ) où le problème des OVNI est qualifié de non

scientifique.

A notre avis, l'existence d'observations d'objets anormaux avant 1957 est tout à

fait essentielle.

En plus des données correspondantes à l'étranger, ceci indique, au moins, que tous

les cas d'observation de tels objets ne peuvent être liés à des équipements

techniques habituels ( connus ) ou à des expériences de l'espace cosmique.

La répartition des observations selon les mois de l'année est présentée en

figure 7.

Les histogrammes ont été faits sans tenir compte et en tenant compte d'une

redondance possible provenant de l'obtention de plusieurs rapports indépendants

d'un seul et même phénomène ( cf. § 5.2 ).

Comme on le voit, l'effet de redondance ne déforme pratiquement pas l'image de la

répartition.

"L'activité élevée" en été/automne peut être due au fait que c'est une période

plus propice aux observations.

Cependant, pour la courbe se rapportant à 1967, l'attention se porte sur le faible

nombre de cas d'observation ayant lieu en juin, et également sur la nette asymétrie

printemps/automne.

Ces particularités de répartition se répètent pour tout l'échantillon dans la

mesure où la majorité des cas de celui-ci se rapporte à 1967.

La répartition obtenue pour les autres années, sans 1967, est beaucoup plus

symétrique (fig. 8a).

Retour au SOMMAIRE

5.2. RÉPARTITION DES PHÉNOMÈNES SELON LES JOURS DE 1967

La répartition des phénomènes selon les jours pour 1967 est présentée en

figure 9.

Sur les 70 jours désignés comme date d'observation, 24 présentent plus d'une

observation de phénomène dans la journée.

Il s'agit d'observations indépendantes de phénomènes faites par des gens

différents à des endroits différents ( dans la plupart des cas, en des

points géographiques distincts ).

Au total, pour 70 jours, on a observé 157 phénomènes ( en moyenne 2,2

phénomènes par jour ).

Les données sur le nombre d'observations ( d'événements ) par jour

sont présentées dans la tableau 6.

| NOMBRE D'OBSERVATIONS (phénomènes) PAR JOUR | CAS D'OBSERVATIONS AVEC OU NON DATE PRÉCISE | CAS D'OBSERVATIONS AVEC DATE PRÉCISE | ||

| Nombre de | Nombre de | |||

| jours | phénomènes | jours | phénomènes | |

| 1 | 46 | 46 | 35 | 35 |

| 2 | 7 | 14 | 5 | 10 |

| 3 | 5 | 15 | 4 | 12 |

| 4 | 4 | 16 | 2 | 8 |

| 5 | 2 | 10 | 3 | 15 |

| 6 | 1 | 6 | - | - |

| 7 | 1 | 7 | 1 | 7 |

| 9 | - | - | 1 | 9 |

| 10 | 2 | 20 | 1 | 10 |

| 11 | 1 | 11 | 1 | 11 |

| 12 | 1 | 12 | - | - |

| TOTAL | 70 | 157 | 53 | 117 |

- TABLEAU N° 6 -

Répartition des phénomènes selon les jours en 1967

Retour au SOMMAIRE

Ainsi, sur 157 évènements, 111 ( soit 71% ) se rapportent à des cas

où il a été observé plus d'un événement par jour.

Pour les jours où la date est indiquée avec précision, les chiffres correspondants

sont : 82 évènements sur 117 ( soit 70% ).

Pour une série de cas les évènements se rapportant à une même date ont été

observés à peu près au même moment à des points distants entre eux de pas plus

de quelques centaines de kilomètres.

Ceci permet de supposer que nous avons affaire à des observations indépendantes

d'un seul et même objet ou phénomène.

Dans ce cas, la prise en compte des données d'après tous les rapports d'observations

peut impliquer des déformations dans les répartitions statistiques obtenues à cause

de la redondance.

Dans la mesure où à partir des documents que nous possédons, sans une analyse

complémentaire, il n'est pas possible d'indiquer précisément combien d'objets ont

été observés pour chaque jour concret, nous présenterons dans cette étude aussi

bien les répartitions statistiques selon tous les rapport sans redondance que les

répartitions "corrigées" en tenant compte des redondances.

Dans cette correction on a supposé que toutes les observations, coïncidant en

date et proches dans l'espace se rapportaient à un même objet.

C'est bien sûr une hypothèse majorante. Certaines de ces observations

"coïncidentes" peuvent se rapporter à des objets différents.

C'est pourquoi on peut affirmer que les répartitions réelles se situeront entre

les courbes tracées sans tenir compte et en tenant compte de la redondance.

Le procédé de prise en compte de la redondance est mentionné à

part pour chaque répartition concrète.

Ci-dessous, on présente les numéros des cas pour lesquels on tient compte de l'effet de la redondance :

| DATE D'OBSERVATION | N° DES CAS SELON LE CATALOGUE GÉNÉRAL PRÉLIMINAIRE |

| 19.04.1967 | 0201, 0202, 0203, 0225, 0231 |

| 17.05.1967 | 0119, 0121, 0123, 0124 |

| 17.07.1967 | 0010, 0012, 0013, 0014, 0015, 0104, 0221, 0222, 0224, 0226, 0229 |

| 18.07.1967 | 0204, 0205 |

| 19.07.1967 | 0127, 0178 |

| 27.07.1967 | 0016, 0036, 0129 |

| 31.07.1967 | 0128, 0227 |

| 08.08.1967 | 0038, 0039, 0100, 0107, 0228 |

| 19.09.1967 | 0053, 0054, 0056, 0057, 0058, 0059, 0060, 0061, 0062, 0063, 0064 |

| 13.10.1967 | 0191, 0192, 0193 |

| 18.10.1967 | 0022, 0075, 0076, 0077, 0078, 0079, 0080, 0081, 0082, 0106 |

| 28.10.1967 | 0033, 0066, 0088, 0089 |

| 03.11.1967 | 0213, 0462 |

| 14.11.1967 | 0199, 0236 |

| 03.12.1967 | 0212, 0214, 0215, 0216, 0217, 0463, 0464 |

| 19.12.1967 | 0246, 0247, 0248 |

- TABLEAU N° 7 -

N° des cas pour lesquels on tient compte de l'effet de redondance

Retour au SOMMAIRE

5.3. RÉPARTITION DES ÉVÉNEMENTS AU COURS DE LA JOURNÉE

Dans la plupart des cas ( 207 sur 256, soit 81% ) les témoins

communiquent l'heure de l'observation du phénomène.

En figure 10, sont présentés les histogrammes de répartition du nombre de cas

d'observations en fonction de l'heure locale légale et solaire moyenne.

Par heure locale légale nous comprenons l'heure adoptée officiellement dans un

point donné ( l'heure selon laquelle fonctionnent les institutions et vit

la population ).

Elle correspond soit à l'heure zonale, soit en est distincte d'un nombre entier

d'heures.

Dans la plupart des cas, les observateurs indiquent l'heure locale légale.

Pour passer de celle-ci à l'heure solaire moyenne, nous avons utilisé la "liste

des territoires sur lesquels le comptage du temps réel est différent de celui

établi".

La prise en compte de la redondance s'est faite pour les rapports indiqués

dans le tableau n°7.

Ici, pour toutes les observations "coïncidentes" l'heure est prise en compte une

seule fois.

Comme on le voit en figure 10, la prise en compte de la redondance ne change pas

le caractère de la répartition.

Le maximum des observations a lieu dans les heures de la soirée : vers

21 heures.

En outre, on remarque un maximum secondaire faiblement marqué le matin, vers les

7 heures.

En figure 11, on présente la comparaison des données soviétiques et étrangères,

celles-ci ont été prélevées dans l'étude (Ref. 1).

Les courbes sont normalisées selon le nombre de cas les surfaces bornées par toutes

les courbes sont identiques.

Comme on peut le voir, le caractère de la répartition pour les différents pays est

de façon générale, identique.

Le maximum nettement marqué des heures du soir reste inchangé.

Pour les observations soviétiques, celui-ci est plus pointu. La prise en compte

de la redondance permet d'abaisser un peu le maximum, mais il reste cependant plus

élevé que celui obtenu d'après les données de l'étranger.

Apparemment, c'est une propriété réelle de l'échantillon étudié.

Selon VALLÉE et POHER (Ref. 1), la courbe observée est une conséquence de la superposition de deux effets :

- la répartition vraie du phénomène,

- l'occupation journalière de la population ( le temps pendant lequel la population active ne se trouve pas chez elle ).

Après réduction à cet effet, le maximum de répartition se déplace sur les heures après minuit ( environ 3 heures après minuit ), et la quantité totale des cas enregistrés doit être augmentée de 14 fois (Ref. 1).

En figure 12, on a présenté la répartition dans la journée pour les différentes

saisons de l'année.

En hiver, le maximum se produit moins tard, ceci est apparemment lié à l'obscurité

qui tombe plus tôt.

Il est souhaitable d'étudier plus en détail le rapport de l'heure de la tombée de

la nuit.

Notons qu'en hiver, une part importante des observations a lieu dans la période de

la journée où la population active ne se trouve pas chez elle.

Donc, l'hypothèse interprétative utilisée par VALLÉE et POHER (Ref. 1)

n'est pas tout à fait sans ambiguïté.

Il semble qu'en plus de l'occupation de la population, il faut également tenir

compte de la durée des heures claires et des heures sombres de la journée.

En figure n° 13, on a présenté la répartition du nombre de cas d'observations

en fonction du temps sidéral au point d'observation.

Pour la répartition obtenue selon tout l'échantillon ( figure 13a )

outre le maximum principal ayant lieu à 18-19 heures, on voit nettement apparaître

un maximum secondaire, avec un décalage par rapport au premier de 6 heures et

ayant lieu à 12-13 heures du temps sidéral.

Il semble que ces particularités de répartition sont surtout propres à l'année

1967 qui présente le plus grand apport de l'échantillon considéré.

Pour les autres années ( sauf 1967 ) la répartition est plus homogène

( figure 13b ).

Il faut cependant tenir compte que la statistique pour ces années-ci est

pauvre.

En figure n° 14, on présente la répartition du nombre de cas en fonction de l'heure universelle.

Retour au SOMMAIRE

6. CLASSIFICATION DES PHÉNOMÈNES, DU TYPE DES OBJETS

Pour les caractéristiques des types des objets, nous avons utilisé les critères

suivants : netteté, transparence et forme.

Dans le premier critère, tous les objets peuvent être rangés dans trois

aspects :

- objets semblables à des nuages, avec un bord non net, flou,

- objets à contours nets ( "corps" ),

- objets d'aspect intermédiaire. ( Cet aspect est utilisé lorsqu'il est difficile de ranger l'objet observé dans l'un des deux aspects précédents, par exemple : lorsqu'une partie du contour est nette et une partie est floue ).

En ce qui concerne la transparence, il y a également 3 aspects d'objets :

- non transparents,

- transparents,

- semi-transparents.

Les formes observées des objets anormaux sont très diversifiées.

Ceci peut s'expliquer soit par la diversité du phénomène lui même, soit, parce que

nous avons ici affaire à des phénomènes de nature différente.

Peut-être que les deux facteurs agissent.

De plus, il faut tenir compte qu'un même objet observé sous des angles différents

peut apparaître et être classé différemment.

Enfin il faut tenir compte des facteurs psychologiques : en observant un

phénomène inhabituel auquel il ne s'attend pas et souvent complexe, le témoin le

perçoit différemment, et dans la rédaction écrite, les rapports comportent des

déformations supplémentaires car il est souvent très difficile de transmettre

précisément ses impressions.

La classification des formes des objets est présentée dans le tableau 8.

Il va de soi que celle-ci est purement conventionnelle, les critères de formes

adoptés ont été pris d'après les descriptions des témoins ( telles qu'ils

les citent dans leurs rapports ).

De plus, les différences entre certains types de formes sont uniquement

conventionnelles.

Par exemple, on ne peut pas toujours distinguer un disque plat rond d'un objet de

forme sphérique situé à une grande distance ; ou bien un disque vu de côté

d'un objet ovale.

Tout aussi conventionnelle est la différence entre un corps ovale et une sphère

légèrement déformée ( aplatie ) ainsi que celle entre un ovale allongé

et un "concombre" ou un "cigare".

Il semble que l'on puisse distinguer les formes principales d'objet suivantes :

- Objets en forme d'étoile, objets de faibles dimensions angulaires

( au-delà des limites de résolution de l'il humain ).

En ce sens, une "étoile de volume visible" signifie manifestement un objet dont les dimensions angulaires se situent à la limite de la résolution.

Parfois, des objets en forme d'étoile ont pu être vus au télescope ou à la lunette, dans ce cas ils peuvent avoir une forme tout à fait différente. - Corps sphériques ( y compris sphères aplaties ou ovales pas très

allongées ).

Comme ils sont perçus par rapport à leur volume, on peut penser que ce sont des objets relativement proches. - Objets en forme de disque.

- Objets oblongs ( ovales très étirés, "concombres", "cigares", "cylindres", "barres" ).

- Objets en forme de croissant. Par leur forme, dimensions angulaires et

brillance, ils rappellent la lune dans ses phases précédant le 1er quart.

D'habitude, ils se déplacent assez rapidement dans le ciel.

Dans une série de cas, ils ont été observés en même temps que la vraie lune.

On distingue les croissants droits ( "à deux cornes" ) et ceux "à une corne", une forme rappelant une virgule à l'envers.

Souvent, ils sont accompagnés d'un ou de plusieurs objets en forme d'étoile.

De façon générale, c'est un type assez rare d'objets.

Pourtant, en été 1967, ils ont été observés assez souvent au-dessus de la partie sud du territoire européen d'URSS.

C'est pourquoi, dans l'échantillon considéré, ces objets représentent une part importante ( cf. tableau n°8 ). - Objets de forme régulière "exotique" ( triangle, carré, anneau, etc...).

- Objets de forme irrégulière.

- Objets de forme changeante, constamment.

Il faut remarquer que dans cette classification, on ne prend en considération

que la forme principale de l'objet.

On ne tient absolument pas compte de détails secondaires comme par exemple la

présence d'une queue lumineuse ou bien d'autres particularités de structure :

ces caractéristiques seront examinées à part ( dans le chapitre 8 ).

Retour au SOMMAIRE

6.1. ÉTAPES DE CONSTITUTION DE FORMES ET TRANSITIONS ENTRE ELLES

Dans l'analyse de la forme, il faut distinguer les trois types suivants de phénomènes :

On observe un ou plusieurs objets de forme constante.

On observe un ou plusieurs objets de forme changeant constamment.

On observe un ou plusieurs objets de forme stable, puis a lieu une modification de formes, par suite de laquelle on observe un autre objet ou groupe d'objets également de forme stable.

Ces modifications comprennent :modification de la forme de l'objet ( transition d'une forme à une autre ),

séparation de deux objets entre eux,

jonction d'un objet à un autre,

"extinction" d'un objet lumineux,

dissipation progressive d'un objet,

apparition d'un nouvel objet,

etc...

Dans tous les cas où il y a une telle modification, nous parlons de plusieurs étapes de constitution de formes.

A chaque phase, les objets ont une forme stable.

On peut distinguer les phases du phénomène également à partir d'autres indications, par exemple d'après la modification des caractéristiques du mouvement.

Pour souligner qu'il s'agit d'une modification de la forme, nous nommons les étapes correspondantes "phases de constitution de forme".

Dans la plupart des cas ( 77,5% ), les témoins ont observé une seule

phase de formation de la forme ; Dans 29 cas, ( 11% ), deux phases ont

été observées ; Dans 20 cas, ( 8% ), trois phases ; Dans 9

cas, ( 3,5% ) ; plus de trois phases.

Au total, on a remarqué des modifications de phases de constitution de forme dans

58 cas sur 256 ( 22,5% ).

149 modifications particulières y ont été observées concernant les objets :

| - transition d'une forme à une autre..... | 51 cas... | soit 39 % |

| - extinction d'un objet..... | 33 cas... | soit 22 % |

| - dissipation d'un objet..... | 17 cas... | soit 11 % |

| - apparition d'un nouvel objet..... | 29 cas... | soit 20 % |

| - séparation de deux objets l'un de l'autre..... | 17 cas... | soit 11 % |

| - adjonction d'un objet à un autre..... | 1 cas... | soit près de 1 % |

| - division d'un des objets .., | 1 cas | soit près de 1 % |

Retour au SOMMAIRE

6.2. STATISTIQUE DES TYPES D'OBJETS

La présence de plusieurs phases de constitution de formes donne une certaine

imprécision dans la statistique car il se pose le problème de savoir combien de

fois on doit prendre en compte un objet d'un même type observé dans diverses

phases.

Nous avons compté de tels objets une seule fois (*).

(*) Par contre, mais ce n'est pas dit explicitement, diverses

phases occasionnant des formes de types différents, sont sans doute comptées

séparément.

C'est ce qui permet d'atteindre le total de 457 (N.D.G.).

La prise en compte de la redondance ( cf. § 5.2 ) s'est faite de la façon suivante :

pour les observations "coïncidentes" ( tableau n°7 ), les objets, dont toutes les caractéristiques du type adopté, sont identiques, n'ont été pris en compte qu'une fois ;

les objets dont une seule caractéristique ne correspond pas, ont été considérés différents et sont comptés chacun à part.

Par exemple, si en un même moment, on a observé en différents points un objet en

forme de croissant, il est pris en compte une seule fois.

Si au même moment à d'autres points, on a observé un objet sphérique, il est

considéré à part.

Les questions concernant le changement de la perspective lors de l'observation

des différents points, ne sont pas prises en compte ici.

Ceci nécessite une analyse détaillée complémentaire concernant chaque point concret.

Tenant compte de ces remarques, la statistique a l'aspect suivant : dans 256 cas, on a enregistré les objets ainsi répartis :

| TYPES D'OBJETS | SANS REDONDANCE | AVEC REDONDANCE | ||

| cas | % | cas | % | |

| SELON LE CARACTÈRE DE NETTETÉ : | ||||

| . aspect nuageux | 68 | 15 | 68 | 16,5 |

| . objet à contour net ("corps") | 358 | 78 | 318 | 76 |

| . objet de type intermédiaire | 7 | 2 | 7 | 2 |

| . type difficile à déterminer | 24 | 5 | 23 | 5,5 |

| SELON LE CARACTÈRE DE LA TRANSPARENCE : | ||||

| . non transparent | 431 | 94 | 391 | 94 |

| . transparent ou semi-transparent | 11 | 2,5 | 11 | 2,5 |

| . type difficile à déterminer | 15 | 3,5 | 14 | 3,5 |

| TOTAL | 457 | 416 | ||

| Forme des objets | Nombre d'objets | |||

| Sans redondance | Avec redondance | |||

| OBJETS EN FORME D'ETOILE dont : |

97 | 21 % | 78 | 19 % |

| - étoile | 85 | 66 | ||

| - "étoile" de volume visible | 12 | 12 | ||

| CORPS SPHERIQUES dont : |

47 | 10 % | 44 | 11 % |

| - sphère régulière | 28 | 28 | ||

| - sphère déformée | 6 | 6 | ||

| CORPS RONDS, DISQUES dont : |

66 | 14,5 % | 65 | 15,5 % |

| - disque visible de l'arête | 7 | 7 | ||

| - disque rond (frontal) | 46 | 45 | ||

| OBJETS EN FORME DE CROISSANT dont : |

109 | 24,5 % | 93 | 22,5 % |

| - croissant de forme symétrique | 72 | 61 | ||

| - croissant non symétrique ("virgule") | 18 | 16 | ||

| OBJETS OBLONGS dont : |

31 | 7 % | 31 | 7,5 % |

| - corps ovale | 19 | 19 | ||

| - ovale très étiré ("cigare", "concombre") | 4 | 4 | ||

| OBJETS DE FORME REGULIERE "EXOTIQUE" dont : |

32 | 7 % | 30 | 7,5 % |

| - triangle | 4 | 3 | ||

| - rectangle | 4 | 4 | ||

| - raie | 7 | 7 | ||

| - anneau | 6 | 6 | ||

| - coupole | 3 | 3 | ||

| - demi-sphère | 2 | 1 | ||

| OBJETS DE FORME IRREGULIERE dont : |

30 | 6,5 % | 30 | 7 % |

| - tâche irrégulière | 7 | 7 | ||

| - en forme de comète | 6 | 6 | ||

| - polygone irrégulier | 1 | 1 | ||

| OBJET DE FORME CHANGEANT CONSTAMMENT | 2 | 0,5 % | 2 | 0,5 % |

| FORME DIFFICILE A DETERMINER | 12 | 2,5 % | 12 | 3 % |

| FORME NON INDIQUEE | 31 | 6,5 % | 31 | 7,5 % |

| TOTAL | 457 | 100 % | 416 | 100 % |

- TABLEAU N° 8 -

- Répartition des objets selon leur forme -

NOTA : Le détail des modalités ne couvre pas toujours tous les aspects de la modalité et la somme des formes détaillées d'une modalité est donc parfois inférieure au nombre de cas de la modalité (NDG).

Retour au SOMMAIRE

6.3. OBSERVATION SIMULTANÉE DE PLUSIEURS OBJETS

Dans la plupart des cas, on a observé un seul objet.

Cependant, dans environ le tiers des cas, on a observé simultanément plusieurs

objets.

C'est dire :

| sans la redondance | avec la redondance | |

| - deux objets | 62 cas | 45 cas |

| - trois objets | 24 cas | 22 cas |

| - quatre objets | 6 cas | 6 cas |

| - plus de 4 objets | 2 cas | 2 cas |

| TOTAL | 94 cas | 75 cas |

Dans une série de cas, il y a eu observation de plusieurs objets pas simultanément mais de façon successive ( dans différentes phases du phénomène ).

Parmi les cas où il a été observé plus d'un objet, dans la moitié des cas

( 47 sur 94 ), on a remarqué une association d'objets de forme variable

avec des formes d'étoile.

Très souvent, il s'associe à ceux-ci des objets en forme de croissant :

42 cas sur 47, ce qui fait 89% de tous les cas où il y a association avec des

objets en forme d'étoile.

Par rapport à l'ensemble des cas d'observation d'objets

en forme de croissant, on a :

| sans la redondance | avec la redondance | |

| - nombre total d'objets | 109 cas | 93 cas |

| - nombre d'objets liés à des formes d'étoiles | 42 cas (38 %) |

31 cas (33 %) |

Ainsi, dans environ un tiers des cas, les objets en forme de croissant sont associés à ceux en forme d'étoile.

Retour au SOMMAIRE

7. DURÉE DES ÉVÈNEMENTS

7.1. DUREE GÉNÉRALE DES ÉVÉNEMENTS, RÉPARTITION SELON LA DUREE

Nous appellerons durée de l'évènement, l'intervalle de temps entre le début et la fin de l'observation.

Dans la plupart des cas, la durée de l'évènement est inférieure à celle du phénomène.

Dans 146 cas sur 256 ( 57% ), on indique comment a commencé

l'observation.

Dans 42 cas, le début de l'observation coïncide avec le début du phénomène

( ou de l'apparition de l'objet ).

Dans 104 cas, le début du phénomène précède celui de l'observation.

Dans 141 cas ( 55% ), on indique la fin de l'observation.

Dans 47 cas, elle s'est arrêtée au moment de la fin du phénomène.

Dans 14 cas, l'observation a pris fin avant la fin du phénomène ( les gens

ont pris une autre occupation et ont cessé d'observer ).

Dans 57 cas, l'objet s'est éloigné au point qu'il a cessé d'être visible.

Dans 23 cas, l'objet a été caché par un obstacle ( ou a quitté l'horizon ).

La durée d'observation des phénomènes anormaux est indiquée dans 177 cas.

Parmi ceux-ci, dans 13 cas, la durée de l'évènement est indiquée de façon

approximative ( "quelques secondes", "quelques minutes", "quelques dizaines

de minutes" ).

Dans 164 cas, on donne une valeur chiffrée de la durée pour certains d'entre-eux

elle n'est communiquée que pour l'une des phases du phénomène.

Dans 144 cas, la durée concerne tout le phénomène.

Nous l'appelons : durée totale de l'évènement.

Dans 14 de ces cas, l'heure du début et de la fin de l'observation correspond au

début et à la fin du phénomène.

Dans ces cas là, la durée totale de l'événement correspond à celle du phénomène

lui-même.

Dans les autres cas, on peut la considérer comme limite inférieure de la durée du

phénomène.

La répartition du nombre de cas d'observation selon la durée ( pour la

durée totale des évènements ), est présentée en figure 15.

Le maximum de la répartition est obtenu pour l'intervalle 1/4 minutes.

La comparaison avec les données de l'étranger ( d'après l'étude -

Ref. 1 ) est présentée en figure 16.

On peut voir une similitude incontestable pour les différents pays, ce qui

témoigne du caractère commun du phénomène observé.

Retour au SOMMAIRE

7.2. RÉPARTITION SELON LA DURÉE POUR DES OBJETS DE TYPES DIFFÉRENTS

La répartition selon la durée des évènements pour des objets de types

différents, est présentée en figure 17.

Le caractère de la répartition pour des objets différents est différent.

Les objets de forme sphérique et les disques se distinguent par une répartition

plus homogène.

Les objets en forme de croissant, outre le maximum principal ( obtenu pour

1/4 min. ), se caractérisent par un maximum secondaire d'une durée de

l'ordre de quelques secondes.

Les objets de forme irrégulière s'observent pendant de plus longues durées,

parmi ceux-ci un remarque nettement une part d'évènements d'une durée de l'ordre

d'une heure.

A ce point de vue, la répartition des objets de forme "exotique" régulière

(

triangle, carré, etc...) est tout à fait caractéristique.

Bien sûr, les caractéristiques indiquées ne peuvent pas être considérées comme

solidement établies : la statistique pour certains types d'objets

est trop pauvre.

Cependant, on peut penser que la prédominance d'évènements de plus longue

durée, venant de l'observation d'objets de forme irrégulière, et surtout de

forme "exotique" régulière, est tout à fait réaliste.

Retour au SOMMAIRE

8. STRUCTURE DES OBJETS ET CARACTÈRE DE LEUR LUMINESCENCE

Outre leur forme, les objets anormaux sont souvent caractérisés par différents détails internes ou externes ( de la surface, de la structure ), mais également souvent par le caractère tout à fait complexe de leur luminescence.

Ci-dessous, sont présentées les caractéristiques des objets.

Retour au SOMMAIRE

8.1. DÉTAILS EXTÉRIEURS

Au total, dans 256 cas étudiés d'observations d'objets anormaux, 457 objets

différents sont décrits ( redondance non prise en compte ).

Pour 254 objets il n'y a dans les rapports aucune information sur les détails

extérieurs.

On peut penser que dans ces cas, soit ils sont absents, soit ils sont exprimés

de façon évidente.

La présence ou l'absence de détails extérieurs est notifiée dans 129 cas

( pour 193 objets ).

De plus, dans 17 cas ( pour 25 objets ), les témoins remarquent

l'absence de tout détail extérieur.

Pour les 168 autres objets dans les rapports, sont décrits certains détails

extérieurs.

Ces données sont présentées dans le tableau n°9.

Pour neuf objets sur les 168, on remarque 2 détails.

Les objets correspondants sont pris en compte deux fois dans le tableau.

C'est pourquoi le nombre total des objets dans la deuxième colonne du tableau

n°9 est égal à 177.

Le pourcentage est pris à partir du nombre total d'objets : 168.

| DESCRIPTION DES DÉTAILS | NOMBRE D'OBJETS | % DU NOMBRE TOTAL D'OBJETS A DÉTAILS EXTÉRIEURS |

| QUEUE dont : - queue sombre, traînée sombre...9 - queue brillante, forme variable...55 |

71 | 42 |

| ÉTINCELLES | 37 | 22 |

| FLUX ORIENTES DE LUMIERE (rayons, arcs lumineux, colonne lumineuse, cône de lumière, etc.) | 30 | 18 |

| FLAMME | 14 | 8 |

| LUMINESCENCE AUTOUR DE L'OBJET (auréole éclat, etc.) | 13 | 8 |

| ENVELOPPES DE FORMES VARIABLES | 12 | 7 |

| TOTAL | 177 | 105 |

- TABLEAU n° 9 -

- DÉTAILS EXTÉRIEURS -

Retour au SOMMAIRE

8.2. DÉTAILS INTÉRIEURS, STRUCTURE DE SURFACE DES OBJETS

Dans les rapports pour 71 cas d'observation ( 28% des 256 cas ),

il y a une indication sur la présence ou l'absence de la structure de surface des

objets.

De plus, dans 12 cas ( pour 20 objets ) on remarque que la surface des

objets est homogène.

La présence d'une structure visible ou d'une inhomogénéité de la surface est notée

dans 82 cas ( 18% des 457 objets ).

Pour 355 objets, il n'y a pas d'indications sur la structure.

Peut-être que dans ces cas, il n'y avait pas de détails "intérieurs"

( structure homogène ) ou bien qu'ils étaient faiblement contrastés

et peu discernables à l'il nu.

De plus, il faut considérer que l'attention des observateurs ne se porte pas

toujours sur ces détails.

Les données sur la structure de surface et sur les détails "intérieurs" des

objets sont portées dans le tableau n°10.

Pour 3 objets, on note deux caractéristiques d'inhomogénéité, ces objets sont

pris en compte deux fois dans le tableau.

| Caractère de l'inhomogénéité | Nombre d'objets | % des 82 objets de surface inhomogène |

| INHOMOGENEITE STATIONNAIRE dont : |

62 | 75 |

| --- raie sombre | 3 | |

| --- raie claire | 1 | |

| --- feux, tâche lumineuse | 4 | |

| --- hachures | 5 | |

| --- bord brillant | 15 | |

| --- autres inhomogénéités | 34 | |

| INHOMOGENEITE NON STATIONNAIRE dont : |

19 | 23 |

| --- écoulement, courant | 3 | |

| --- tourbillons | 1 | |

| --- structure de flamme | 9 | |

| --- flambeaux | 1 | |

| --- étincelles | 5 | |

| PRESENCE DE DETAILS PROTUBERANTS

rappelant des détails de "structure" |

4 | 5 |

| TOTAL | 85 | 103 |

- TABLEAU N° 10 -

Détails "intérieurs", structures de surface des objets

Retour au SOMMAIRE

8.3. CARACTÉRISTIQUES DE LA LUMINESCENCE

On possède des indications sur le caractère de la brillance dans 240 cas

d'observations ( 94% des 256 cas ).

Dans 16 cas ( ou 36 objets ) il n'y a aucune indication sur la brillance

ou bien ses caractéristiques ne sont pas claires.

La brillance de 421 objets est caractérisée d'une manière ou d'une autre par les

observateurs.

Les données sur le caractère qualitatif de la brillance sont présentées dans le

tableau n°11.

| Caractère de la brillance | Nombre d'objets | % du nombre total des 421 objets avec indications sur la brillance |

| Corps visible sur un fond de ciel clair dans la lumière réfléchie | 21 | 5 |

| Corps sombre | 32 | 8 |

| Corps brillant sur le fond de ciel sombre | 368 | 87 |

| TOTAL | 421 | 100 |

- TABLEAU n° 11 -

Caractère de la brillance

Retour au SOMMAIRE

La nature de la brillance sur fond de ciel sombre est difficile à établir,

pour cela il faut une analyse spéciale.

On peut penser que dans la plupart des cas, nous avons affaire à la brillance

des objets eux-mêmes.

Pour 4 objets, selon l'avis des observateurs, la brillance est liée à la

réflexion de la lumière du soleil.

L'intensité de la brillance est estimée par les observateurs ( surtout

qualitativement ) pour 183 objets.

Ces données sont portées dans le tableau n°12.

Pour 249 objets, les observateurs présentent des données sur le caractère de

variation de l'intensité.

Parmi ceux-ci, pour 157 objets, l'intensité de la clarté est restée constante

pendant toute l'observation, pour 56 objets on a observé une diminution de

l'intensité, pour 8 objets une augmentation, pour 18 objets on a remarqué des

variations brutales de l'intensité du type de l'éclair ou de l'explosion.

| Caractéristiques qualitatives de l'éclat | Nombre d'objets | % du nombre total de 183 objets où l'intensité de l'éclat est indiquée |

| Aveuglant | 9 | 5 |

| Intense | 101 | 56 |

| Moyen | 19 | 10 |

| Faible | 15 | 8 |

| Comme celui de la Lune | 21 | 12 |

| Comme celui du Soleil | 2 | 1 |

| Comme celui de la voie lactée | 2 | 1 |

| Comme celui d'un satellite | 4 | 2 |

| La valeur de l'intensité est présentée en magnitude stellaire | 10 | 5 |

| TOTAL | 183 | 100 |

- TABLEAU N° 12 -

Intensité d'éclat

Retour au SOMMAIRE

8.3.1. Couleur des objets

Pour 184 cas d'observations ( pour 295 objets ), on possède des

données sur la couleur.

Pour 162 objets, ces données soit marquantes.

La gamme des couleurs, conformément aux indications des témoins, est extrêmement

large.

Ces données sont présentées dans le tableau n°13.

Remarquons que pour 53 objet, il a été remarqué une couleur complexe mélangée

( par exemple : jaune/vert ).

12 objets avaient une surface de couleurs variées.

Dans tous les cas, on a tenu compte de claque couleur à part.

Les objets correspondants sont pris en compte dans le tableau n°13, plus d'une fois.

8.3.2. Variation de la couleur

Dans 23 cas, on a observé une dynamique de la couleur de brillance

( modifications aussi bien dans le sens d'une diminution de la longueur

d'onde que d'une augmentation de celle-ci : pulsations, chatoiements,

variation de la couleur d'un secteur de la surface vers un autre ).

Au total, on a observé des variations de la couleur dans 28 objets.

Dans 61 cas sur 162 objets, on a noté l'absence de variation de la couleur de

brillance.

Dans les autres cas, il n'y a aucune indication sur la dynamique

de la couleur de brillance.

| Couleurs | Nombre d'objets | % du nombre total l (295) avec couleur indiquée |

| rouge, rose | 74 | 25 |

| orange, "feu" | 74 | 25 |

| jaune, "dorée" | 57 | 19 |

| vert | 12 | 4 |

| bleu ciel | 33 | 11 |

| bleu foncé | 2 | 1 |

| violet | 4 | 1,5 |

| noir | 8 | 2,5 |

| gris | 3 | 1 |

| blanc | 73 | 25 |

| perle | 4 | 1,5 |

| argent | 9 | 3 |

| avec une nuance métallique | 7 | 2 |

- TABLEAU n° 13 -

Couleur des objets

Retour au SOMMAIRE

9. DIMENSIONS ANGULAIRES DES OBJETS

9.1. ESTIMATION DES DIMENSIONS ANGULAIRES PAR LES TÉMOINS

L'estimation des dimensions angulaires pour des observateurs, non préparés

offre apparemment de grande difficultés.

Dans les rapports on trouve souvent des descriptions du type :

"l'objet avait la dimension d'une orange", "d'une pomme", "d'une pastèque ",

d'une " balle de tennis", etc... sans indication sur la distance d'où a été

observé l'objet : comparé.

Il n'est pas possible d'utiliser rationnellement de telles estimations.

Pour 244 objets ( sur 457 ) il y a dans les rapports une tentative

de donner une estimation qualitative ou quantitative des dimensions angulaires.

Parmi ceux-ci : 94 objets sont estimés comme des étoiles

( mesure angulaire=0 ) ; 7 objets sont caractérisés par de

"faibles" mesures angulaires ; 31 objets par de grandes "mesures" angulaires.

Pour les autres 112 objets, on donne une estimation quantitatives.

Il faut avoir en vue qu'il s'agit d'estimations visuelles faites par des

observateurs peu préparés.

Si, souvent pour l'estimation des mesures angulaires, on utilise comme

comparaison la Lune ou le Soleil, ces comparaisons se font dans la plupart des

cas de mémoire ( en absence de la Lune ou du Soleil à observer en même temps

que l'objet décrit ).

C'est pourquoi les estimations présentées ne donnent qu'une estimation tout à fait

grossière des mesures angulaires réelles des objets.

Les résultats des estimations sont présentés dans le tableau n°14.

Pour 18 objets sur 206 (112 + 94) on présente dans les rapports deux

valeurs différentes de mesures angulaires ( dans les cas d'une variation de

la mesure angulaire ou de l'observation d'un objet asymétrique ).

Les objets correspondants sont pris en compte deux fois dans le tableau.

| Mesure angulaire (approximatif) | Nombre d'objets |

| 0 (objet comme une étoile) | 94 |

| 15' et moins | 41 |

| 30' | 61 |

| 45' | 2 |

| 1° | 11 |

| 2° et plus | 5 |

| TOTAL | 214 |

- TABLEAU n° 14 -

Mesures angulaires des objets

Retour au SOMMAIRE

9.2. MODIFICATION DES MESURES ANGULAIRES

Pour la plupart des objets, on ne dit rien sur les modifications des mesures

angulaires dans les rapports.

Pour 150 objets, on note que les mesures angulaires sont restées constantes.

Une augmentation des mesures angulaires est notée pour 36 objets, une diminution

pour 22 objets.

9 objets présentaient au début des mesures angulaires constantes, puis se sont

mise à se modifier.

La modification des mesures angulaires visibles des objets est due à une

modification de la distance à l'objet lors de son mouvement, ou bien par suite de

la modification des dimensions linéaires ( par exemple : élargissement

d'un objet ressemblant à un nuage ).

Dans l'analyse des rapports que l'on possède, il est difficile de faire la

délimitation entre ces deux cas d'autant plus qu'il est possible que ces deux cas

se superposent.

Dans les données présentées, aucune délimitation n'a été faite.

Retour au SOMMAIRE

10. CARACTÉRISTIQUE DU MOUVEMENT DES OBJETS

Les données présentées dans les rapports sur le mouvement des objets comprenaient des caractéristiques qualitatives de la vitesse et de sa variation, ainsi que des données sur le caractère de la trajectoire et sur la direction de vol.

10.1. VITESSE ET ACCELERATION

Des données sur le caractère qualitatif de la vitesse sont indiquées dans 80

cas d'observation pour 176 objets.

Dans 69 cas, pour 3 objets, elle présente une caractéristique de régularité.

Dans 36 cas pour 65 objets, les témoins remarquent une irrégularité de mouvement,

comprenant :

| - vitesse modifiée 1 fois..... | 29 cas... | pour 53 objets |

| - vitesse modifiée 2 fois..... | 2 cas... | pour 2 objets |

| - vitesse modifiée 3 fois..... | 2 cas... | pour 2 objets |

| - vitesse modifiée plusieurs fois..... | 1 cas... | pour 4 objets |

| - mouvement par à-coups..... | 2 cas... | pour 4 objets |

De plus, il a été remarqué un mouvement avec accélération dans 21 cas ( pour 36 objets ), un mouvement avec ralentissement dans 9 cas ( pour 18 objets ) et une modification du signe de la vitesse ( changement d'accélérations et de ralentissements ) dans 6 cas pour 11 objets.

Dans 18 cas ( pour 21 objets ) il a été remarqué une modification brutale de la vitesse ( accélération élevée ), dans 15 cas ( 41 objets ) une modification régulière de la vitesse, dans 3 cas ( 3 objets ) la caractéristique d'accélération n'est pas donnée.

Ci-dessous, sont données les indications sur les vitesses angulaires des objets.

Dans 152 cas d'observation pour 242 objets, il y a tentative de caractériser la

valeur de la vitesse angulaire.

Dans la majorité des cas, on donne des caractéristiques qualitatives de la vitesse

"élevée" (47 cas), "faible" (33 cas) "moyenne" (2 cas), "semblable à un avion"

(41 cas), "semblable à un satellite" (15 cas).

Dans 14 cas, on évalue la vitesse proche de zéro.

Pour 14 cas, on donne des valeurs chiffrées de la vitesse angulaire.

Ces données sont présentées dans le tableau n° 15.

Retour au SOMMAIRE

10.2. TRAJECTOIRE DES OBJETS

Pour 51 objets sur 457, le caractère du mouvement des objets n'est pas indiqué

ou n'est pas clair.

Pour 406 objets, on donne dans les rapports des indications sur le mouvement.

Parmi ceux-ci, on note 8 objets tournants.

Les données sur les trajectoires des 406 objets sont présentées dans le tableau n°16.

Parmi celles-ci, pour 24 objets, on a observé deux trajectoires différentes, pour

11 objets : 3 trajectoires, pour 2 objets : 4 trajectoires et pour 1

objet : 6 trajectoires.

Ces objets sont respectivement pris en compte 2, 3, 4 et 6 fois dans le tableau n°16.

Il faut en tenir compte lors de la détermination du nombre total d'objets de la

deuxième colonne.

| VITESSE ANGULAIRE | NOMBRE DE CAS |

| 1 degré/min. | 2 |

| 2 degrés/min. | 1 |

| 3 degrés/min. | 1 |

| 40 degrés/min. | 1 |

| 1 degré/sec. | 2 |

| 1,5 degré/sec. | 2 |

| 2 degrés/sec. | 1 |

| 4 degrés/sec. | 1 |

| 5 degrés/sec. | 1 |

| 9 degrés/sec. | 1 |

| 20 degrés/sec. | 1 |

-TABLEAU n° 15-

Vitesse angulaire des objets

Retour au SOMMAIRE

| Type de trajectoire Caractère du mouvement |

Nombre d'objets | % des 406 objets comprenant des indications de trajectoires |

| - Trajectoire régulière, le caractère du mouvement ne change pas | 294 | 70 |

| - Modification de la direction du vol 1 ou plusieurs fois | 45 | 11 |

| - Manuvres des objets (réciproques ou par rapport à des avions) | 17 | 4 |

| - L'objet est immobile (suspendu) | 45 | 11 |

| - On remarque une "mise en suspension" ou un arrêt (sortie) de celle-ci | 61 | 15 |

| - Trajectoires inhabituelles (balancement, spirale, sinusoïde, contour d'obstacles, vol en cercle) | 11 | 3 |

| TOTAL | 463 | 114 |

- TABLEAU N° 16 -

Trajectoires du mouvement des objets

Retour au SOMMAIRE

Ensuite, comme on petit le voir dans le tableau n° 16, dans la plupart des cas

(284 sur 406) , il a été observé un mouvement selon une trajectoire régulière.

Cependant, pour 122 objets ( 30 % du nombre total d'objets comprenant des

indications sur la trajectoire ), des particularités fondamentales

ont été remarquées :

modification brutale de la course, mise en suspension, manuvres des objets,

rotation, trajectoires inhabituelles.

Retour au SOMMAIRE

10.3. DIRECTION DU VOL

Dans les observations à l'il nu, il n'est possible de déterminer la direction

réelle du mouvement d'un objet éloigné que lorsqu'il passe le zénith.

Dans les autres cas, nous obtenons la direction visible du mouvement dans la

projection sur la sphère céleste.

Sans information complémentaire, la réduction à la direction vraie est assez

imprécise, cependant les erreurs ne dépassent pas 90°.

C'est pourquoi ces données ne peuvent être utilisées que pour faire une

détermination statistique grossière des directions prédominantes du mouvement.

En ce qui concerne les erreurs dans l'estimation de la direction par l'observateur

lui-même, elles ont un caractère aléatoire et donc, ont peu d'influence sur

les directions prédominantes déduites d'un grand ensemble de données.

Pour simplifier la représentation, nous n'avons considéré que les objets

s'éloignant et n'avons tenu compte que de la vitesse d'éloignement, et non de la

direction d'où est apparu l'objet.

Pour les objets dont la direction du mouvement a varié pendant l'observation,

nous n'avons considéré que la direction de l'éloignement final de l'objet.

Cette procédure permet d'obtenir une répartition grossière des objets selon les

directions du mouvement.

Dans 99 cas sur 256, la direction de l'éloignement n'est pas indiquée.

Dans 157 cas, on donne la direction de l'éloignement pour 220 objets.

La répartition selon les directions est déterminée par deux procédés différents.

Dans le premier sont choisis tous les cas où tous les objets observés simultanément

se sont éloignés dans une même direction, et on établit la répartition du nombre de

cas en fonction de la direction de l'éloignement.

Dans le second, on a tenu compte de tous les objets s'éloignant ( aussi bien

ceux se dirigeant vers une même direction due ceux se dirigeant vers des directions

différenties ), et on en a déduit la répartition du nombre d'OBJETS en

fonction de la direction.

Les résultats sont présentés dans le tableau n°17 et la figure n°18.

Comme on peut le voir, la répartition moyenne pour toutes les années, à

l'exception de 1967, est assez symétrique.

Certains écarts sont statistiquement sans signification et ont sans doute un

caractère aléatoire.

Cependant, la répartition pour l'année 1967 est manifestement asymétrique :

les mouvements dans la direction de l'Est prédominent.

Ceci se voit de façon évidente sur la figure n°18.

La répartition selon le nombre de cas et selon le nombre d'objets est, de façon

générale, semblable.

| Direction d'éloignement des objets | Nombre de cas | Nombre d'objets | ||||

| Total | 1967 | Sauf 1967 | Total | 1967 | Sauf 1967 | |

| Sud | 8 | 3 | 5 | 10 | 4 | 6 |

| Sud-est | 14 | 12 | 2 | 20 | 18 | 2 |

| Est | 64 | 59 | 5 | 95 | 84 | 11 |

| Nord-est | 33 | 29 | 4 | 55 | 50 | 5 |

| Nord | 15 | 9 | 6 | 20 | 13 | 7 |

| Nord-ouest | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 |

| Ouest | 5 | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 |

| Sud-ouest | 5 | 1 | 4 | 8 | 1 | 7 |

| TOTAL | 149 | 118 | 31 | 220 | 176 | 44 |

- TABLEAU N° 17 -

Répartition selon les directions

Retour au SOMMAIRE

Les répartitions pour des types particuliers d'objets sont présentées en figure

n°19.

Elles sont classées d'après le nombre d'objets ( le nombre total d'objets d'un

type donné, totalisé pour toutes les directions est pris égal à l'unité ).

On ne comprend pas dans la catégorie "objets d'autres types" les objets en forme

d'étoile, associés à des formes de croissant, ou des sphères ou des disques.

Comme on peut le voir, l'asymétrie est déterminée essentiellement par les objets

en forme de croissant mais également par des sphères et des disques.

Cependant, les objets en forme de croissant ont une contribution essentielle dans

la statistique générale car leur nombre est plus important.

Retour au SOMMAIRE

11. ESTIMATIONS DE VALEURS LINÉAIRES

( DISTANCE, ALTITUDE, DIMENSION, VITESSE )

Lors des observations depuis la surface de la Terre d'objets anormaux situés à une grande distance, lorsque la vision binoculaire ne permet plus de percevoir le volume de l'objet et d'en estimer la distance, et donc son altitude au-dessus de la surface de la Terre, ses dimensions et sa vitesse, des observations à l'il nu permettent de déterminer au moins des valeurs angulaires telles que l'altitude angulaire de l'objet au-dessus de l'horizon, ses mesures angulaires et sa vitesse angulaire.

Dans certains cas extrêmement rares, on a réussi à donner une estimation des

valeurs linéaires.

C'est devenu possible lors d'observations proches ( dans les limites de la

vision binoculaire ) ainsi que dans les cas où les objets observés peuvent

être comparés à des objets connus ou à des phénomènes situés à des distances

connues ( par exemple : on observe un objet sur le fond des montagnes, au

dessous des nuages, etc...).

Des données sur la distance peuvent également être obtenues en analysant des cas

d'observation simultanée d'objets en différents points.

Dans ces cas, on peut faire une estimation des valeurs linéaires ( altitude,

dimension, vitesse de l'objet ) si on connaît les valeurs angulaires

correspondantes.

Retour au SOMMAIRE

11.1. DISTANCE

Dans l'échantillon considéré, la distance par rapport aux objets est estimée dans 20 cas, parmi ceux-ci dans la majorité des cas, les estimations faites sont tout à fait arbitraires.

Les valeurs chiffrées de la distance, selon ces estimations, sont les suivantes :

| - 100 m... | 3 cas |

| - de 100 m à 1 km... | 2 cas |

| - de 1 km à 10 km... | 11 cas |

| - de 10 km à 100 km... | 3 cas |

| - 230 km... | 1 cas |

Cette dernière valeur (230 km) a été obtenue par Z.S. KADIKOV à partir de l'analyse de l'observation simultanée en deux points avec recalage de la position observée de l'objet par rapport aux étoiles (OK-0075).

Retour au SOMMAIRE

11.2. DIMENSIONS LINÉAIRES DES OBJETS

Les dimensions linéaires sont estimées dans 10 cas, elles sont également en

grande part tout à fait arbitraires.

L'estimation la plus petite est 4 mètres, la plus grande 600 mètres (Z.S. KADIKOV).

La répartition pour les cas intermédiaires est la suivante :

| - de 10 m à 100 m... | 4 cas |

| - de 100 m à 300 m... | 4 cas |

Dans une série de cas, les témoins donnent une estimation tout à fait dénuée de

fondements des dimensions lin Paires pour un objet éloigné, où il n'est pas

possible de déterminer des dimensions réelles.

Ces types d'estimation ne sont pas prises en compte dans la statistique.

Retour au SOMMAIRE

11.3. ALTITUDE AU-DESSUS DE LA SURFACE DE LA TERRE

Elle est estimée dans 27 cas, y compris certaines estimations faites à bord d'un

avion.

Plus petite estimation : 35 m, plus grande : 100 km ( Z.S. KADIKOV ).

La répartition pour les cas intermédiaires est la suivante :

| - de 100 m à 1 km... | 7 cas |

| - de 1 km à 10 km... | 14 cas |

| - de 10 km à 100 km... | 3 cas |

Les données sont plus fiables sur le caractère de la variation de l'altitude.

Elles sont indiquées pour 68 cas d'observation, dont :

dans 30 cas,

l'altitude de l'objet n'a pas changédans 12 cas,

on a observé une diminution progressive de l'altitude de l'objetdans 10 cas,

l'altitude a progressivement augmentédans 6 cas,

on a observé une ascension verticale de l'objetdans 9 cas,

on a observé une descente verticaledans 1 cas,

on a observé une oscillation de l'altitude.

Retour au SOMMAIRE

11.4. VITESSE LINÉAIRE

Elle est estimée dans 10 cas.

L'estimation minimale est de 5 m/sec.

L'estimation maximale est de 5 km/sec.

Retour au SOMMAIRE

12. EFFETS & PHENOMENES ACCOMPAGNANTS

Dans une série de cas, des phénomènes atmosphériques anormaux ont une influence déterminée sur l'environnement.

Dans la plupart des cas, ils se passent apparemment sans bruit ; les témoins

ne remarquent aucun effet sonore, mais dans un nombre important de cas, ils

insistent particulièrement sur l'absence de son.

Les rares cas où le phénomène s'accompagne de son, demandent une analyse spéciale.

Ceci peut être lié aux observations d'objets non anormaux spécifiques ( par

exemple : les bolides ), soit être dus au fait que les phénomènes se

déroulent près de l'observateur ( dans ce cas, la présence de

son peut servir d'indication indirecte pour l'estimation de la distance ).

On a noté des cas d'influence sur des moyens techniques et sur le système nerveux

de l'homme.

Ces cas sont extrêmement rares.

Cependant, ils ont une signification très importante.

Il faut ici contrôler très soigneusement et stocker des données complémentaires.

Le bilan des effets accompagnants observés est présenté dans le tableau n°18.

On a indiqué entre parenthèses le numéro des cas selon le Catalogue Général

préliminaire.

| EFFETS ACCOMPAGNANTS | Nombre de cas d'observation |

| SON : | |

| . Absence de son remarquée | 63 |

| . Phénomène accompagné de son dont : bruit sourd.....1 grondement.....1 bruissement.....3 sifflement.....2 grésillement.....2 |

10 |

| MODIFICATIONS DES CONDITIONS DU MILIEU : | |

| . Modification des conditions du passage du son | 1 (OK-0177) |

| . Postluminescence du ciel | 1 (OK-0198) |

| . Rafales de vent dues au mouvement de l'objet | 2 (OK-0161, 0174) |

| . Disparition des nuages près de l'objet | 2 (OK-0110, 0117) |

| INFLUENCE SUR MACHINES ET ÉQUIPEMENTS : | |

| . Perturbation de l'éclairage | 1 (OK-0061) |

| . Perturbation du fonctionnement de moteurs à explosion | 1 (OK-0253) |

| . Influence sur le fonctionnement d'équipements radio | 1 (OK-0219) |

| . Panne d'une partie électrique d'un équipement | 2 (OK-0218, 0219) |

| . Arrêt des moteurs d'un avion | 1 (OK-0061) |

| DÉTÉRIORATION MÉCANIQUE D'UN ÉQUIPEMENT | 1 (OK-0219) |

| INFLUENCE SUR LE SYSTÈME NERVEUX DE L'HOMME : | |

| . Perte provisoire de la vue | 2 (OK-0218, 0219) |

| . Etouffement (oppression) du psychisme | 3 (OK-0168, 0171, 0177) |

| . Perte de connaissance | 1 (OK-0219) |

- TABLEAU N° 18 -

Effets et phénomènes accompagnants

Retour au SOMMAIRE

13. DATES AVEC UN GRAND NOMBRE DE CAS D'OBSERVATIONS

Dans le § 5.2, on fait remarquer la présence d'observations indépendantes,

faites à la même date, à peu près au même moment en des points différents.

Dans les tableaux n°19, 20 et 21, on donne comme exemple une courte description

des observations d'objets anormaux pour trois dates de 1967.

Les objets ont été observés sur un territoire assez important.

La répartition des points d'observation est présentée dans les figures n°20, 21 et 22.

Les observations indépendantes faites en différents points sont des témoignages supplémentaires de la réalité du phénomène observé.

Par principe, on peut admettre les possibilités suivantes :

observations simultanées d'un même objet en des points différents,

observations successives d'un même objet,

observations de différents objets.

Pour choisir entre ces possibilités, il faut faire une analyse détaillée.